さんまのように背が青いさかなを「青背の魚」または「青魚」と言います。

俗に「青もの」とも言いますが、さんま、鯖、鰯、鯵、鰊など魚体が比較的

小型で大量に獲れ単価が安い・・・いわゆる「大衆魚」のことを言います。

ぶり、鰆、まぐろ、かつおなどは背が青くても、青魚とは呼ばないようです。

青魚の栄養としての特徴は、EPA(エイコサペンタエン酸)とDHA(ドコサヘ

キエン酸)が多く含まれていることです。EPAは血栓を予防し、血液をサラ

サラにする働きがあり、DHAには、記憶力を向上させ、視力の低下を防ぐ

効果があるといわれます。

EPAには、血液サラサラ効果のほかに、悪玉コレステロールを下げ、善玉

コレステロールを上げる作用があり、これは血管の動脈硬化を防ぎます。

また、中性脂肪を下げる働きがあり、高脂血症、脂肪肝を予防します。

これらの成分を効果的に摂るためには、さかなの脂肪を落とさずに食べる

調理法が良いと言い刺身が一番、揚げものにすると効果が落ちるそうです。

レシピは、刺身も良いが「塩をして酢で締める」・・さんまの酢じめです。

一昔前までは、さんまといえば「塩焼き」一本槍でしたが、物流の進化に

より、新鮮なさんまが出回って、調理法も多様化してきました。刺身にする

のは、その最たるもの。・・でも「刺身は、あまりにレアっぽい」という向きに

おすすめするのが「酢じめ」です。酢で締めたさんまを、香味野菜とあわせ、

オリーブオイルに漬けたのもおいしい・・これは又の日にお送りします。

活けのさんまを、三枚におろして腹骨をそぎ、うす皮を剥きとって、刺身用の「サク」にしてもらいます。

「サク」にするというのは、魚を刺身にする一歩手前、あと刺身に切るだけの状態にすることを言います。

皮つきのままだと、酢じめにしても脂っぽいのが、皮を剥いて締めると、一味違った酢締めになりました。

材 料 活さんま 2尾 200g 3枚におろしたフィレ4枚

あじしお 小さじ 1 4g

米酢 50cc

日本酒 50cc

すだち 3こ

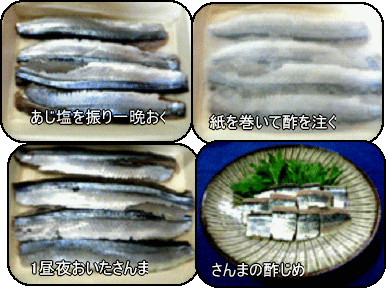

作り方 3枚におろしたさんまに、薄塩をする。

塩は、あじ塩を使うと、全体にきれいに振れる。

塩をしたら、すのこにのせて、常温で3時間おく。

そのあと、冷蔵庫で半日おく。

紙タオルでさんまの水気をふきとる。

さんまを生酢にくぐらせて、酒酢にひたす

酒酢・・・酒と酢を合せたもので、半々にしました

すだちのしぼり汁を混ぜるとよりおいしくなる

トレーに、折りたたんだ紙タオルをしいて、

酒酢を注いで湿らせ、塩をしたさんまをならべる。

さんまの上に、二つ折りにした紙タオルをかぶせ、

酒酢をそそいで、紙タオル全体を湿らせる。

酒酢の量は控えめに・・トレーの底に酒酢が滲みでる

ようでは、酒酢が多い・・

さんまの量が少ないときは、紙タオルでさんまを

くるんで、酒酢を注いで湿らせる。

トレーの上からラップをかぶせて1日、冷蔵庫で寝かせる。

量が少ないときは、紙タオルの上からラップで包んでもよい。

この締め方だと、3~4日おいても、締めすぎになりません。

食べるときは、3~4センチ巾に切り、加減醤油でたべる。

さんまも、こうして締めると繊細な味になるので、

濃厚な濃口より、薄めのほうがおいしく食べられる.

辛みはワサビか、芥子でしょうが、なくてもおいしくいただけます。

・・・つけ醤油と辛みは、お好みのもので、食べてください。