(注)「マイライブラリー」で上下一括してご覧いただけます。

http://mylibrary.maeda1.jp/0594SovereignRatingJan2024.pdf

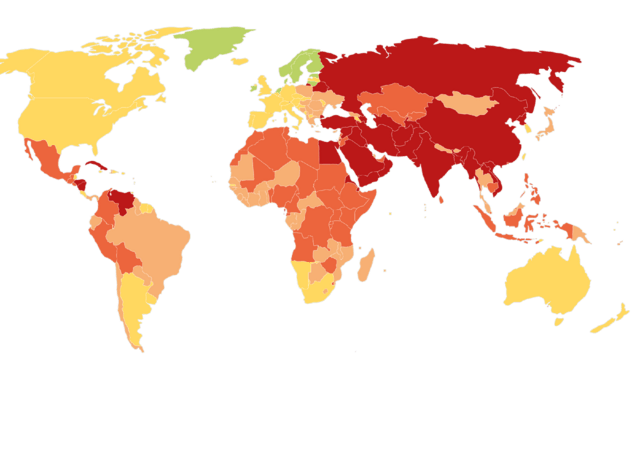

本レポートは著名な格付け会社Standard & Poors (S&P)[1]の世界主要国及びMENA諸国のソブリン格付け[2]を取り上げて各国を横並びに比較するとともに、いくつかの国について過去3年間にわたる半年ごとの格付け変化を検証するものである。

因みにS&Pの格付けは最上位のAAAから最下位のCまで9つのカテゴリーに分かれている。このうち上位4段階(AAAからBBBまで)は「投資適格」と呼ばれ、下位5段階(BBからCまで)は「投資不適格」又は「投機的」とされている。またAAからCCCまでの各カテゴリーには相対的な強さを示すものとしてプラス+またはマイナス-の記号が加えられている[3]。なおC以下でS&Pが債務不履行と判断した場合はSD(Selective Default:選択的債務不履行)格付けが付与され、さらに格付けを行わない場合はN.R.(No Rating)と表示される。

S&P(日本)ホームページ:

https://disclosure.spglobal.com/ratings/jp/regulatory/delegate/getPDF?articleId=3107249&type=COMMENTS&subType=REGULATORY&defaultFormat=PDF

*過去のレポートは下記ホームページ参照。

http://mylibrary.maeda1.jp/SovereignRating.html

(日本は台湾より3ランク、韓国より2ランク下、中国と同じA+!)

1.2024年1月現在の各国の格付け状況

(表:http://menadabase.maeda1.jp/1-G-3-01.pdf 参照)

2024年1月現在の格付けを昨年8月のそれと比べると最高格付けAAA(トリプルA)のドイツ、カナダ、シンガポール等の他、AA+の米国[4]、AAの英仏、A+格付けの日本、中国など主要な国々に変動はなかった。

極東各国(地)の格付けは台湾と香港がAA+に格付けされている。韓国はこれら2カ国より1ランク低いAAであり、日本と中国はさらに2ランク低いA+とされている。台湾と香港の格付けは米国と同じである。台湾は政治的、軍事的に緊張をはらんだ状況に置かれているが、IT産業が好調であるなど、経済的には日本或いは中国よりも安定していることから高いソブリン格付けを得ている。中国の動向を踏まえると、今後台湾と香港がどのように評価されるか注目される。

G7の国々のうちドイツ及びカナダはAAAの最高格付けであり、米国は1ランク下のAA+、英国及びフランスはさらに1ランク低いAAである。そして日本はAAAより5ランク低いA+に格付けされ、イタリアは投資適格ではあるがBBBにとどまっている。因みに格付け定義ではAAは「債務を履行する能力は非常に高く、最上位の格付け(トリプルA)との差は小さい」とされ、これに対して格付けAは「債務を履行する能力は高いが上位2つの格付けに比べ、事業環境や経済状況の悪化からやや影響を受けやすい」とされている。そしてBBBの定義は「債務を履行する能力は適切であるが、事業環境や経済状況の悪化によって債務履行能力が低下する可能性がより高い」である。

新興経済勢力として注目されるBRICS各国の格付けを見ると、中国は上述のとおりA+であり欧米先進国に次ぐ高い評価を得ている。しかしインドは投資適格では最も低いBBB-であり、ブラジル及び南アフリカは投資不適格のBB-の格付けである。特にロシアはウクライナ戦争による欧米の経済制裁を受け、格付け対象から外れるNR(No Rating)の扱いである。

アジア諸国のうちシンガポール及びオーストラリアがAAAに格付けされ、またMENA諸国では、アブダビ及びカタールがAAに格付けされている。世界的に天然ガス(LNG)の需要がひっ迫しておりLNG輸出国カタールの格付けが高い。

その他の主要MENA諸国では、イスラエルがAA-である。またGCC諸国を見るとクウェイトはアブダビ、カタールより2ランク低いA+である。サウジアラビアは昨年上半期にA-からAに1ランクアップしている。ロシアなどを含めたOPEC+(プラス)の協調減産の結果、油価が比較的高目に推移しサウジアラビアの財政が黒字基調であることが格上げの要因と見られる。GCC諸国の中で石油天然ガスの生産量が比較的少ないオマーンと殆ど産出しないバハレーンは共に投資不適格のランクであるが、オマーンは昨年下期にBB+に格上げされバハレーンとの格差が拡大している。

MENAでは大国に位置付けられているトルコ及びエジプトは共にBの格付けである。人口の多い両国は国内のインフレが悪化していることが格付けの低い原因である。因みに格付けBの定義は「現時点では債務を履行する能力を有しているが、「BB」に格付けされた発行体よりも脆弱である。事業環境、財務状況、または経済状況が悪化した場合には債務を履行する能力や意思が損なわれ易い」である。アジアの国々の多くは投資適格では最も低いBBBの格付けであり、タイ及びフィリピンがBBB+、インドネシアはBBBである。

(続く)

本稿に関するコメント、ご意見をお聞かせください。

前田 高行 〒183-0027 東京都府中市本町2-31-13-601

Tel/Fax; 042-360-1284, 携帯; 090-9157-3642

E-mail; maeda1@jcom.home.ne.jp

[1] 世界的な格付け会社はS&P社のほかにMoody’s及びFitchRatingがあり、三大格付け会社と呼ばれている。

[2] ソブリン格付とは国債を発行する発行体の信用リスク、つまり債務の返済が予定通りに行われないリスクを簡単な記号で投資家に情報提供するものである。「ソブリン格付け」は、英語のsovereign(主権)に由来する名称であり、国の信用力、すなわち中央政府(または中央銀行)が債務を履行する確実性を符号であらわしたものである。ソブリン格付けを付与するにあたっては、当該国の財政収支の状況、公的対外債務の状況、外貨準備水準といった経済・財政的要因だけでなく、政府の形態、国民の政治参加度、安全保障リスクなど政治・社会的要因を含めたきわめて幅広い要因が考慮される。

[3] S&Pの格付け定義についてはhttp://menadabase.maeda1.jp/1-G-3-02.pdf参照。

[4] FitchRatingは最近米国格付けを最上位のAAAからAAに引き下げた。S&Pはすでに2011年にAAAからAAに引き下げている。引き下げの理由はFitchRating, S&P共に連邦債務の上限問題に関して連邦政府と議会の関係が不安定であるためとしている。