文化庁芸術祭優秀賞受賞記念と、笑福亭一門の兄弟子たちが鶴二さんを祝う。

おとんぼのおとうと弟子が栄えある賞を受賞。

甘辛の励ましの声が聴こえそうですな。

一、笑福亭呂竹・・・・・・・・・・・・・「江戸荒物」

遅れて行ったので、一階ロビーで初めて観た、モニターでの繁昌亭の舞台。

六人ぐらいの方が、おとなしく待っておられた。

見えませんが映っているのは、呂竹さん。

「ないます。ないます。」「まぁ、いまから、のうとっては、間に合わんがな」の

台詞の待ち遠しかったこと・・・呂竹さん、ごめんなさい・・・。

二、笑福亭三喬・・・・・・・・・・・・・「おごろもち盗人」

初めて二階席で観る。

「おごろもち盗人」ですが、このおごろもちは大阪で、もぐらのことですが、

なぜ、もぐらがおごろもちになったのかを、画帳の大きな字で説明。

もぐら → もんぐら (ごぼう → ごんぼ、になるように) →もんごろ

→ おんごろ 地上にでてきて、ぺった―と寝ている姿が餅に似ているので、

おんごろもち・・・と、三喬さんの、こだわりの学究心を披露。

パチパチノの、ソロバンの音で、周りのおっさんから、上手いなのため息。

謝ったり、嚇かしたり、押したり、ひいたりの泥棒と主人のかけひきが、絶妙。

何も盗んでいないので許してやったらと思うぐらい、かわいさのある泥棒。

やはり、盗人は、三喬さんで決まりですな。

三、笑福亭松枝・・・・・・・・・・・・・「三枚起請」

本来、松喬さんの出番だったのに、先に松枝さんの登場。

今日の主役である鶴二さんの修行時代のハナシ・・・・を。

かの有名な、黄疸のでた六代目の師匠に、「真っ黄色です」、「凄いです」と言って

死に至らせた、張本人が、この鶴二だすと・・・。

また、昨年私の還暦を祝って、鶴二がやっている須磨の落語会で、祝いの会をやりまひょかと

気持ちは嬉しいが、言い方にちょっと抵抗があったように、万時無頓着。

なんだかんだと、言いながら、一番のおとんぼ弟子に対する、兄弟子の愛情が溢れる。

噺は、「三枚起請」。

江戸の噺っぽいが、初代円右が大阪から東京へ移した噺。

小輝という娼妓から、喜六、源兵衛、清八の三人とも起請をもらう。

昔でいう、証文付の恋文・・・・さしずめ、今では甘い言葉はメールでか。

軽い様だが、中身の文面で、鼻の下をのばす輩は一緒か。

サゲは解り難い「わても、務めの身・・・・・鳥殺して、ゆっくり朝寝坊してみたい」

高杉晋作の都々逸「三千世界の鳥を殺し、主と朝寝がしてみたい」が下地にあるとか、

それでも、スッキリしないサゲでおます。

このあと、小輝と三人はどうなったのか、興味あるとこですな。

①、小輝の居直りに、三人、尻尾を巻いてスゴスゴと帰った。

②、くじ引きで決めようという、小輝の案にのった。

③、三人とも好きなので、あんた達で決めてと云われて、三人が大喧嘩になる。

どうみても、女に分がありそうですな。

祝いの会で、印象に残る松枝さんの「三枚起請」でおました。

仲入り

四、笑福亭松喬・・・・・・・・・・・・・「手水廻し」

鶴二さんは一切でてこない、ご本人さんの、鶴三時代のハナシ。

福笑、鶴三、松枝、呂鶴の四人揃って、稽古をつけてもらっていた。

一番、六代目が熱く稽古をつけていた時で、一年に八本あがったとか。

でも、当時に鶴三さん物覚えも悪く、そして播州訛りもとれず、

福笑・10分、鶴三・40分、松枝・3分、呂鶴・3分、の繰り返し。

一年後、それぞれが好きなネタを云えといわれて、言ったのが「手水廻し」

難しい噺で、腕がないと難しいはなしと言われたが、その後、新開地の寄席で

10日間昼夜、20日間連続でかけてもらった思い出の噺であると・・。

笑福亭は「手水廻し」、雀々さん筆頭の米朝系は「長頭回し」・・。

そういえば、「長頭回し」は、その頭を回すというアクションに趣きを

「手水廻し」は、飲みっぷりが主体か。

松喬さんにとっても、思い出の「手水廻し」・・どっしりとよろしおましたで。

五、笑福亭鶴二・・・・・・・・・・・・・「替り目」

http://pub.ne.jp/masutake/より、転載。

入門したての時、「初舞台用意しといたで」「なんかできるやろ」と言われて

一週間で「平林」を覚えて、のぞんだ初高座の想い出を・・・。

噺は「替り目」。・・・・・・・・・黒紋付きだけに、貫禄の高座。

普段、偉そうにいうている男どもでおますが、

「かかぁ、大明神」と心で手を合わせているのは、替り目の主人公だけではありませんな。

時間が、おしていたのか「ああ、おまえ、そこにいたんか」で終わる。

この後の、うどん屋とのしんみりとした「一人酒盛」状態のところが

鶴二さんの更に良いとこだけに、少し残念でおましたが、今回の受賞対象になった演目だけに

更に、夫婦の掛けあいの味が増し、最強の十八番ネタになりましたな。

鶴二さんを称えると云うより、皆が師匠の六代目松鶴を語り、

昔を懐かしみ、笑福亭バンザイの愉しい会でおました。

お一人お一人に、丁寧に、お見送りされる鶴二さん。

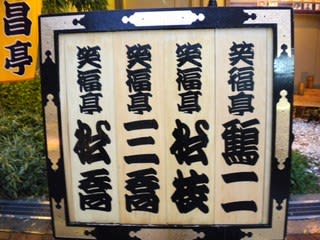

笑福亭で鶴二を祝う会・文化庁芸術祭優秀賞受賞記念

2011年5年11日(水)午後6:30開演

天満天神繁昌亭

一、笑福亭呂竹・・・・・・・・・・・・・「江戸荒物」

二、笑福亭三喬・・・・・・・・・・・・・「おごろもち盗人」

三、笑福亭松枝・・・・・・・・・・・・・「三枚起請」

仲入り

四、笑福亭松喬・・・・・・・・・・・・・「手水廻し」

五、笑福亭鶴二・・・・・・・・・・・・・「替り目」

11-12-59

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます