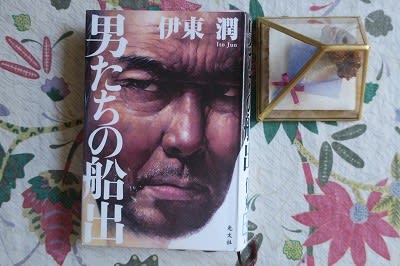

◇『男たちの船出』

著者:伊東 潤 2018.10 光文社 刊

多分18世紀中ごろ、江戸元禄時代後期の船大工の男たちの人生を描いた時代小説。

表表紙裏に当時の和船「弁財船」の構造図が描かれている。作品文中当時の弁財船

の構造と部材についての記述が頻繁に出てくる。読みながら何度も参照した貴重な図。

石井謙治氏の作品『和船Ⅰ』作成の図とのことである。

当時の帆を備えた大型和船は500石か750石積みがせいぜいで、海運業者の千石の

米を積める千石船への要請は大きかったものの、技術的には相当困難を極めたようで

ある。この小説は瀬戸内の塩飽(しわく)諸島で船造りに携わる男たちの千石船造り

への挑戦を描いた壮大なロマンである。

この小説の中心人物は、塩飽の海運業丸尾屋の造船部門に働く船大工弥八郎とその

父親嘉右衛門である。弥八郎はまだ一人前ではないが、叔父の市蔵(嘉右衛門の弟。

海難事故で亡くなっている)とともに密かに千石船の研究を重ね、模型まで作ってい

たが、頑迷な嘉右衛門に提案を一蹴されて家を出る。弥八郎は幕府お蔵米輸送の事業

を担う河村屋七兵衛に千石船を作りたいという壮大な夢に邁進する熱意を買われ、大

阪や佐渡で技術的な研鑽を重ね、ついに念願の千石船を作り上げものの、佐渡海流に

おける試験操船で遭難し敢え無く死ぬ。

勘当同然の別れをしながらも息子の塩飽への帰りを待っていた嘉右衛門は「弥八郎

の思いを成就させる。佐渡海流への敵討ちだ」と、老骨を鞭打って新たな設計思想を

持って千石船造船に挑戦し、見事佐渡の荒海を乗り切る。めでたしめでたしの大ロマ

ン。

作者は割と淡々と物語を進めるが、人物造形が巧みで自然に登場人物に惹き込まれ

る。

また、多くの文献を閲し、弁財船の構造、造作技術、操船技術などを丁寧に作品に

織り込み想像力を掻き立て、冬場の佐渡海流での操船の展開なども読者の緊張感を反

らさない。見事なエンターテイメントである。

(以上この項終わり)