マーク・レビンソン氏が世に送り出した「HQDシステム」は数千万円もする代物だった。低域はハートレーの46cmウーハー、中域はクウォードのDSLのWスタック、高域にDECCAのリボンツイーターの組み合わせ。更にアンプ類も組み合わせられていた。貧乏な若いオーディオマニアは指をくわえて見ているしかなかった。HQDシステムの「D」(DECCA)に使われていたツイーターがSW8なのです。

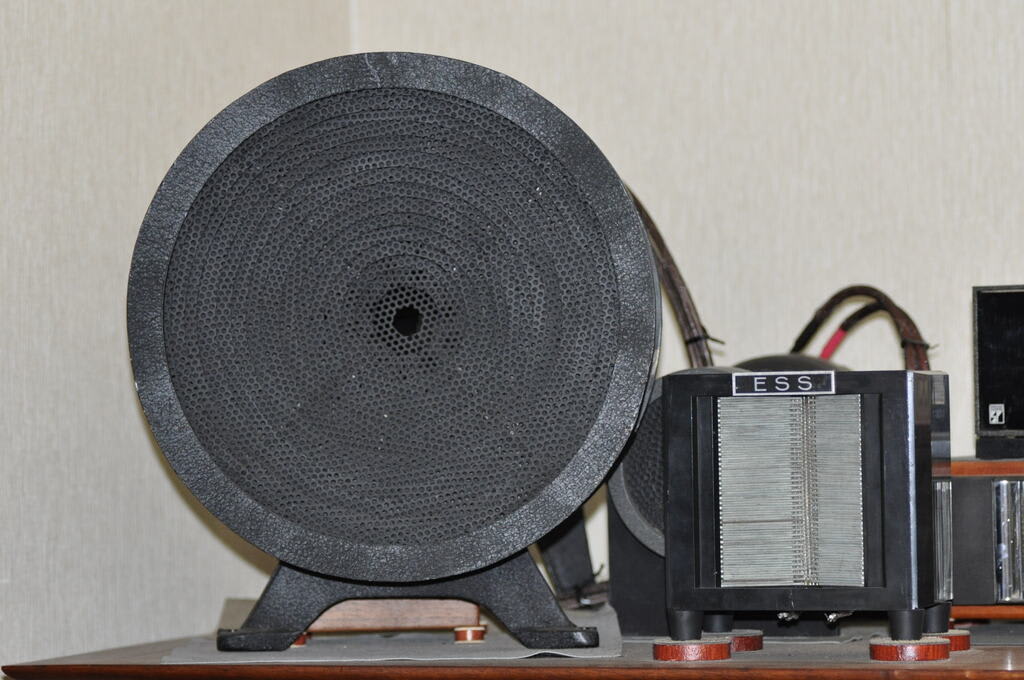

DECCAのリボンツイーターはDK-40,DK-30が単体で販売されていたが、レビンソン仕様のリボンツイーターが販売されていたのを知ったのは、50歳をすぎてから。ゴールドウィングの上に載っている「黒い箱」がレビンソン仕様のDECCA SW8 と云うリボン型ユニットです。色は黒と白が有ります。

DK-30も購入して聴いて見たが、ホーン鳴きを何とかしないと使えないと思った。それに対してSW8は7KHzのネットワーク内蔵式なので、簡単に取り付けて使う事が出来る。ホーンが無いのでホーン鳴きがない。美味しい所だけ使う事が出来る。

最大の特徴はその音質・質感だろう。レビンソン氏がDSL×2と組み合わせたのは必然だったろうと思う。ヴォーカルやヴァイオリンの「音色」が「生気」を帯びて艶やかに鳴るのです。1セット目を手に入れてから後2セット揃えるのに5年かかった。更にもう1セット購入した。最後の1セットはご近所の常連さんが欲しがったのでお譲りしたら、リボンを3個も飛ばされたので回収しました。