関門海峡が見える場所にある 「 句 塚 」

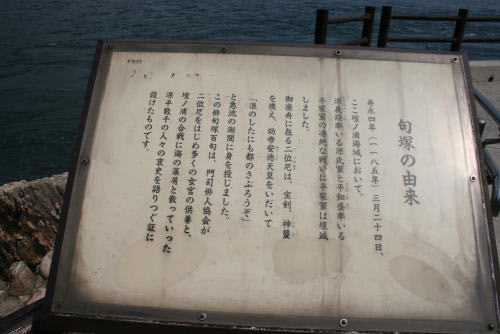

句塚の由来

寿永四年 ( 1185年 ) 三月二十四日、

ここ壇ノ浦海域において、

源 義経率いる源氏軍と平 知盛率いる平家軍の壮絶な戦いに平家軍は壊滅した。

御座舟に在る二位尼 ( にいのあま ) は、宝剣、神璽 ( しんじ ) を携え、

幼帝・安徳天皇をいだいて、

「 浪のしたにも都のさぶろうぞ 」 と、

急流の潮間に身を投じた。

この俳句塚百句は、門司俳人協会が二位尼をはじめ、多くの女官の供養と、

壇ノ浦の合戦に海の藻屑と散っていった源平数千の人々の哀史を語り継ぐ証に

設けたものである。