隅田川を再び東武鉄道の高架に向かって歩くと、

アサヒビールの本社の裏に墨田区役所がある。

墨田区役所あたりから対岸を見ると、浅草駅の看板が見える。

墨田区役所の裏を歩いていくと銅像が見えてきた。

近寄ってみると、それは勝海舟像だった。

何故、勝海舟なのだろう・・・?

そう思って銅像の下に書いてある文章でその意味が分かった。

建立の記

勝海舟(通称・麟太郎、名は義邦、のち安房、安芳)は、

文政六年(一八二三年)一月三十日、

江戸本所亀沢町(両国四丁目)で、

父小吉(左衛門太郎惟寅)の実家男谷邸に生まれ、

明治三二年(一八九九年)一月十九日(発喪は二十一日)、

赤坂の氷川邸で逝去されました。

勝海舟は幕末と明治の激動期に、世界の中の日本の進路を洞察し、

卓越した見識と献身的行動で海国日本の基礎を築き、

多くの人材を育てました。

西郷隆盛との会談によって江戸城の無血開城をとりきめた海舟は、

江戸を戦禍から救い、

今日の東京の発展と近代日本の平和的軌道を敷設した英雄であります。

この海舟像は、「勝海舟の銅像を建てる会」から墨田区に寄贈されたものであり、

ここにその活動にご協力を賜った多くの方々に感謝するとともに、

勝海舟の功績を顕彰して、人々の夢と勇気、

活力と実践の発信源となれば、幸甚と存じます。

海舟生誕百八十年

平成十五年(二〇〇三年)七月二十一日(海の日)

墨田区長 山崎昇

つまり勝海舟は今の行政区分でいうと墨田区生まれなのである。

勝海舟像をあとにして東武伊勢崎線の高架下まで辿り着き、

そこから高架に沿って歩き始める。

途中、高架下に面白いものを見つける。

それは“路地琴”というものだった。

路地琴とは甕の中に石を敷き詰めて、

その中に水を通すことによって甕内部に反響する音を楽しむというもの。

路地琴にはご丁寧に使い方が書かれている。

路地琴の鳴らし方

ひしゃくに水を少しとり、

ゆっくり石の上に流して下さい。

ひとしきり水が流れる音がしたあと

耳を竹に当て

音をおたのしみください。

小さめの甕が下町の風景に馴染む。

地上に露出した水琴窟と考えればいいだろうか。

ここからは高架に沿って業平橋まで歩き続ける。

業平橋の隣には東京タワーに変わって、

地デジ対応の新しいテレビ塔となるスカイツリーが建設途中であり、

どんどん業平橋に向かって歩き続けることは、スカイツリーに向かって歩き続けることになる。

現在の業平橋から浅草駅までの延伸が完成し、

営業が開始されたのが1931年5月25日である。

高架下には新しく建設された施設があるが、

一部には高架建設時のものと思われる窓が見受けられる。

もしかしたら1943年まで存在した隅田公園駅の名残かも知れない。

現在は使われていないのだろうか、中に明かりは見られない。

こういうものを発見するのは徒歩での取材ならではである。

浅草駅を出たのは08:32a.m.で、業平橋駅に到着したのは09:27a.m.だった。

途中、あちこちに寄り道してきたが、約1時間で業平橋駅に到着する。

見上げると建築中のスカイツリーをほぼ真下から見ることが出来る。

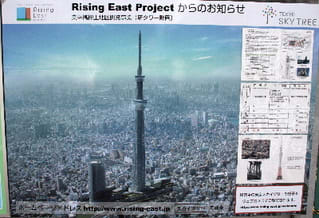

そばには「Rising East Projectからのお知らせ」と書かれた看板があり、

「業平橋押上地区開発事業(新タワー計画)」の進捗状況について張り紙がしてある。

業平橋からさらに押上まで歩く。

東武鉄道伊勢崎線の線路は曳舟で3つに分かれ、

ひとつは業平橋から浅草まで来る本線、ひとつは亀戸まで行く亀戸線である。

そして2003年3月19日、東京メトロ半蔵門線押上駅から曳舟まで約1.3kmの区間が開業し、

半蔵門線との相互直通運転が開始された。

東京メトロ半蔵門線押上駅と東武鉄道業平橋駅は約400mの距離であり、

東武鉄道では同一駅扱いとなっている。

そこで押上駅まで歩くことにした。

再開発事業のために直通通路は廃止されているが、案内板が出ていて距離も書かれている。

約10分の徒歩移動で押上駅に到着した。

到着したのは09:36a.m.である。

1時間4分の散歩旅であった。

取材日:2009年11月7日

区間:東武鉄道浅草駅-東京メトロ押上駅

アサヒビールの本社の裏に墨田区役所がある。

墨田区役所あたりから対岸を見ると、浅草駅の看板が見える。

墨田区役所の裏を歩いていくと銅像が見えてきた。

近寄ってみると、それは勝海舟像だった。

何故、勝海舟なのだろう・・・?

そう思って銅像の下に書いてある文章でその意味が分かった。

建立の記

勝海舟(通称・麟太郎、名は義邦、のち安房、安芳)は、

文政六年(一八二三年)一月三十日、

江戸本所亀沢町(両国四丁目)で、

父小吉(左衛門太郎惟寅)の実家男谷邸に生まれ、

明治三二年(一八九九年)一月十九日(発喪は二十一日)、

赤坂の氷川邸で逝去されました。

勝海舟は幕末と明治の激動期に、世界の中の日本の進路を洞察し、

卓越した見識と献身的行動で海国日本の基礎を築き、

多くの人材を育てました。

西郷隆盛との会談によって江戸城の無血開城をとりきめた海舟は、

江戸を戦禍から救い、

今日の東京の発展と近代日本の平和的軌道を敷設した英雄であります。

この海舟像は、「勝海舟の銅像を建てる会」から墨田区に寄贈されたものであり、

ここにその活動にご協力を賜った多くの方々に感謝するとともに、

勝海舟の功績を顕彰して、人々の夢と勇気、

活力と実践の発信源となれば、幸甚と存じます。

海舟生誕百八十年

平成十五年(二〇〇三年)七月二十一日(海の日)

墨田区長 山崎昇

つまり勝海舟は今の行政区分でいうと墨田区生まれなのである。

勝海舟像をあとにして東武伊勢崎線の高架下まで辿り着き、

そこから高架に沿って歩き始める。

途中、高架下に面白いものを見つける。

それは“路地琴”というものだった。

路地琴とは甕の中に石を敷き詰めて、

その中に水を通すことによって甕内部に反響する音を楽しむというもの。

路地琴にはご丁寧に使い方が書かれている。

路地琴の鳴らし方

ひしゃくに水を少しとり、

ゆっくり石の上に流して下さい。

ひとしきり水が流れる音がしたあと

耳を竹に当て

音をおたのしみください。

小さめの甕が下町の風景に馴染む。

地上に露出した水琴窟と考えればいいだろうか。

ここからは高架に沿って業平橋まで歩き続ける。

業平橋の隣には東京タワーに変わって、

地デジ対応の新しいテレビ塔となるスカイツリーが建設途中であり、

どんどん業平橋に向かって歩き続けることは、スカイツリーに向かって歩き続けることになる。

現在の業平橋から浅草駅までの延伸が完成し、

営業が開始されたのが1931年5月25日である。

高架下には新しく建設された施設があるが、

一部には高架建設時のものと思われる窓が見受けられる。

もしかしたら1943年まで存在した隅田公園駅の名残かも知れない。

現在は使われていないのだろうか、中に明かりは見られない。

こういうものを発見するのは徒歩での取材ならではである。

浅草駅を出たのは08:32a.m.で、業平橋駅に到着したのは09:27a.m.だった。

途中、あちこちに寄り道してきたが、約1時間で業平橋駅に到着する。

見上げると建築中のスカイツリーをほぼ真下から見ることが出来る。

そばには「Rising East Projectからのお知らせ」と書かれた看板があり、

「業平橋押上地区開発事業(新タワー計画)」の進捗状況について張り紙がしてある。

業平橋からさらに押上まで歩く。

東武鉄道伊勢崎線の線路は曳舟で3つに分かれ、

ひとつは業平橋から浅草まで来る本線、ひとつは亀戸まで行く亀戸線である。

そして2003年3月19日、東京メトロ半蔵門線押上駅から曳舟まで約1.3kmの区間が開業し、

半蔵門線との相互直通運転が開始された。

東京メトロ半蔵門線押上駅と東武鉄道業平橋駅は約400mの距離であり、

東武鉄道では同一駅扱いとなっている。

そこで押上駅まで歩くことにした。

再開発事業のために直通通路は廃止されているが、案内板が出ていて距離も書かれている。

約10分の徒歩移動で押上駅に到着した。

到着したのは09:36a.m.である。

1時間4分の散歩旅であった。

取材日:2009年11月7日

区間:東武鉄道浅草駅-東京メトロ押上駅