鉄道写真には主に2通りの楽しみ方があると思う。

ひとつは撮影ポイントに三脚を立てて列車の通過を待つというやり方。

プロのカメラマンをはじめ、本格的に鉄道写真をやろうと思っている人たちのスタイルである。

形式写真を順光で撮るのを良しとしている。

もうひとつは“駅撮り”と呼ばれるやり方で、

その名の通り、主に駅で入線してくる列車を狙うというやり方。

形式写真に拘らず、“顔”を狙うのが主になると思う。

しかし鉄道の魅力はそれだけではない。

列車を狙うのと同時に、鉄道そのもののあり方を写真に収めたいと思う。

そこで以前から考えていたのが、鉄道の駅から駅までを歩いて写真に収めるというやり方である。

これは鉄道写真であると同時に街の写真でもある。

これは個人的に以前から主張してきたことなのだが、

鉄道はその街に住む人たちの生活の一部であり、街を撮ることも鉄道写真の一種ではないかと思う。

そんなことを実践するため、駅間を散歩しながら写真を撮っていこうと思った。

この企画の最初に選んだのが東武鉄道浅草駅から隣の業平橋までである。

東武鉄道浅草駅は南海電鉄の難波駅などと並び、古くから立派な駅ビルを有する始点駅である。

現在は改築され、表面を覆われているが、

建物自体は1931年10月に完成したアール・デコ様式のままである。

テナントとして松屋が入っていて、関東では初のデパートが入居するターミナル駅となった。

東武鉄道は企業創立は1897年11月1日で、

最初の路線は1899年に北千住から久喜までの区間が開業している。

1902年には吾妻橋(現・業平橋)まで延伸するが、

それでも経営は振るわず、1905年に根津財閥の根津嘉一郎を社長に迎えいれた。

その後、浅草寺のある浅草への乗り入れで京成電鉄と競合し、

京成電鉄は疑獄事件にまで発展する。

この争いに勝利した東武鉄道は1931年5月25日に現在の浅草駅となる浅草雷門駅を開業させた。

浅草駅は隅田川を渡った直ぐに駅舎がある。

浅草寺があるために橋から直線の形で駅舎を設置することが出来ず、

江戸通りと平行する形でホームが設置されている。

そのため橋を渡ると大きくカーブしてホームにたどり着く。

ここからゆっくりと徐行して橋を渡り、そこから加速して業平橋へと走ってく。

都営浅草線で浅草まで行き、ここから散歩を開始するのだが、

その前に浅草寺への参道である仲見世通りの入口にある雷門に行く。

ここへは何度も来たことがあるが、やはり日本の象徴的風景の一つと云えよう。

ここから東武鉄道浅草駅に行き、駅のまわりを歩き、北口に回る。

北口から江戸通りを渡り、隅田川のほとりまで行く。

浅草駅から半径100mのカーブをゆっくりと走る列車が見える。

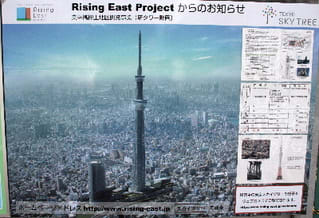

隅田川の対岸には建設中のスカイツリーが見えた。

いったん東武移設期線の橋梁を潜り、言問橋方面に歩くが、

途中で引き返し、吾妻橋から隅田川を渡ることにする。

隅田川祖沿いでは結構猫の姿を見かけた。

言問橋を渡っている間にも鉄橋を渡るスペーシアの姿を見かける。

橋を渡るとアサヒビール本社とスーパードライホールがある。

本社ビルは外見から見るとコップに継がれたビールを顕していて、

スーパードライホールの上には「フラムドール」というオブジェがある。

“フラムドール”は直訳すると「黄金の炎」となるが、

その形状から一般的には「うんこビル」などと呼ばれることもある。

ここから再び隅田川を北上し、東武伊勢崎線の高架へと向かうことにする。