2015年12月20日(日)

JR武蔵野線の沿線とその周辺を歩く「続カタツムリ歩行」の第30回例会に参加した。

集合はJR武蔵野線の吉川駅、快晴の駅南口を9時58分にスタートする。

10月18日(日)の前々回の例会後、私はこの吉川駅まで歩き、南口の駅前広場にあ

る金の大ナマズを紹介したが、今日のスタートは、ナマズの前から南側の木売(きうり)

二丁目へ。

まず、すぐ近くの住宅に囲まれた熊野山神社に参拝する。

南に進むと公園があり、近くのW家の道路際に見事な松の古木が見えた。市の文化財に

しても良さそうな木だが、標示などはない。

その先の清浄寺(しょうじょうじ)へ東側から入ると、境内はそう広くはないが樹木の

多い正面にどっしりした本堂が立っていた。

親鸞聖人が、弟子の西念(親鸞二十四輩の一人)に命じて造立したと伝えられていると

いう。

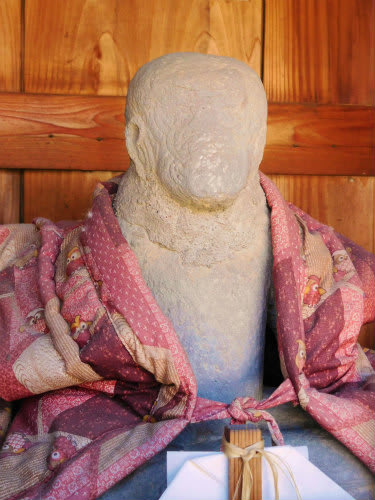

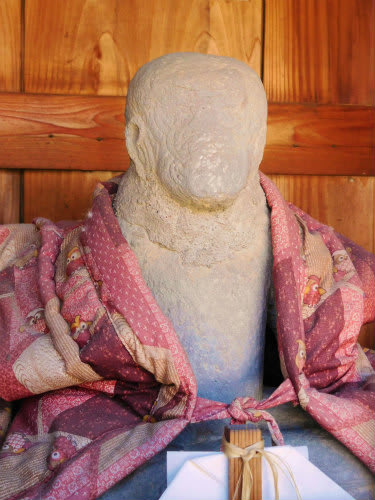

道路際で、小さな「親鸞聖人御幼少の像」が迎えてくれる。

その先には、古い本堂に上がっていたらしい大きな鬼瓦が保存されていた。

本堂の右手に、散り始めたモミジが残り、暖かな日射しを受けている。

本堂の左手手前の墓地際には、埼玉県指定記念物(史跡)という「南無仏板碑」が立っ

ていた。

正安3年(1301)の建立で高さ2.2mあり、吉川市で最大の板碑とか。薬研(や

げん)彫りといわれる方法で彫ったもので、鎌倉時代の特徴を良く現した禅宗風板碑だと

いう。

道路を挟んだ東側は清浄寺史跡公園で、「おむくの池」と呼ぶ石柱に囲まれたところに

は、「親鸞聖人御木像出現池」の標石が立っていた。

そばの道路の街路樹はハクモクレンだろうか、つぼみがかなりふくらんでいる。

吉川駅前郵便局の前を進んで南側の高富一丁目に入ると、蕎高(そばたか)神社が祭ら

れていた。

境内は少なく、樹木も松1本のほかに目立つ木は無い。神社の祭神は高木大神と呼ばれ、

商売繁盛の神とされ、高木の神とも記されているが、標札の文字がかすれていて、それ以

上ははっきりとは判読しがたい。

拝殿上部には2つの掲額があり、こちらは右手で、明治15年(1882)2月に奉納

されたもの。

拝殿の前には小さな猿田彦神社が祭られていた。中をのぞき込んだIさんが、祭られて

いるのはお猿さんのようだという。これがその石像。

高富一丁目にも公園があり、2日後が冬至なので10時40分頃でも、木の影が長く延

びている。

さらに南進して高久(たかく)一丁目に入る。ここにも高久蕎高神社が祭られていた。

祭神はやはり高木の神で、本社は千葉県佐原市大倉の蕎高神社。古来から香取神社と深

い関わりを持つとか。境内には長禄4年(1460)の板碑があるというが、見つからな

かった。

町内の住宅地を南西に進んで、中川左岸堤に近い密厳院(みつごんいん)に行く。すで

に葉は落ちているが、境内中央に立つ大イチョウがまず目に付いた。

埼玉県指定天然記念物で、高さ約30m、太さ5.34m、根回り12.05m、樹齢

約800年と推定され、雌木で数多くのギンナンをつける大イチョウとしては関東一とさ

れ、古来から「子育てイチョウ」として親しまれているという。

本堂は、鉄筋コンクリート2階建ての堂々たる造り。

密厳院の開創は800年以前、檀林所(だんりんしょ・仏教寺院における僧侶の養成機

関)として末寺4か寺、門徒寺12か寺を支配したとのこと。

慶長6年(1601)、徳川家康から新田開発の命を受け、成功後の慶安元年(1648)

には徳川家光から御朱印を受領し、本堂には徳川家歴代の位牌が安置されているとか。

本尊の地蔵菩薩は恵心僧都(えしんそうず・942~101)の作、子育て安産の地蔵

尊として広く尊信を受けているという。

境内南側には所願成就と健勝祈願のため、四国八十八か所、西国三十三ヵ所、坂東三十

三ヵ所、秩父三十四か所と京都東寺、高野山奥之院などの「お砂ふみ百九十ヵ所霊場」が

設けられていてたので、時計回りに一巡して祈願した。

境内南東側に堂々と立つ鐘楼。

ここから折り返して北に向かう。密厳院墓地の北側に接して観龍院(かんりゅういん)

がある。

開山は天文年間(1532〜1555)と伝えられ、堂内には阿弥陀如来、正観世音菩

薩、六観世音菩薩が安置されているとのこと。

寺は、元禄10年(1697)から開かれている武蔵国新西国三十三ヶ所霊場の第8番

札所になっており、新四国箇領八十八ヵ所霊場の58番札所でもある。

ちなみに、新四国四箇領八十八ヵ所霊場とは、中川の両岸沿いにある四ヶ領(葛飾郡東

葛西領、葛飾郡二郷半領、足立郡淵江領、埼玉郡八条領)の弘法大師像を巡礼する霊場で、

天保12年(1814)に開創されたという。

本堂右手前には、金刀比羅宮(左)と七福神(右)を祭る小さな社が並んでいた。

境内には、ぼけ除けおさすり地蔵も安置されていた。頭をおさすりるとぼけないような

ので、ゆっくりとおさすりしてお祈りした。

中川左岸沿いの県道67号に出ると、これから渡る新中川水管橋の4連アーチが近づく。

太い水道管の上を歩道とした橋で、ゆったりと流れる中川が見下ろせる。

上流に見えるのは、JR武蔵野線の橋りょう。

こちらは右岸下流側。

流れの右手南方には、東京スカイツリー(634m)が望まれる。

渡り終える辺りからは、南西に畑や雑木林が見下ろせる。

橋を下りて越谷市に入り、真っ直ぐに進むと東町五丁目の古くからの住宅地に、珍しい

名の伊南理神社がある。狛犬(こまいぬ)の代わりにキツネが並んでいたので、やはり稲

荷神社と関わりがあるようだ。

境内の北東側には、標高4.6mの三角点が残っていた。

南西に少しで、小さい流れの橋を渡って草加市柿木町に入る。やはり古くからの住宅地

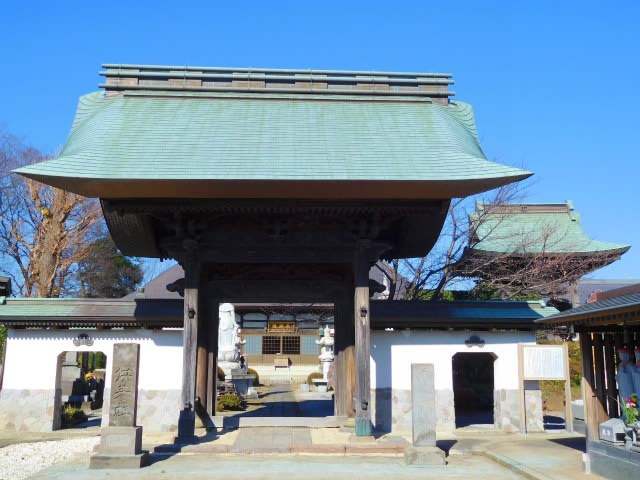

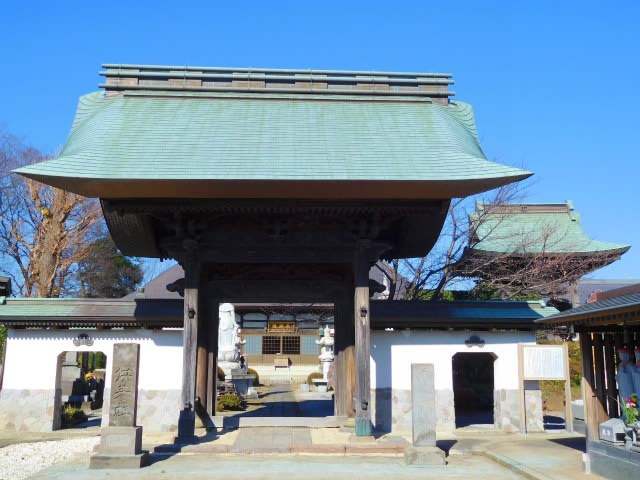

で、その中央部にある東漸院(とうぜんいん)の山門を入った。

禅宗風の装飾を施し四脚門になっている山門は、明和以降(1764~)の建築と推定

され、保存状態が良く、越谷市指定有形文化財である。

寺の創立年代は不明だが、室町時代(1500年ごろ)に定範という僧によって開山さ

れたと伝えられる市内最古の寺院。天正19年(1591)には、徳川家康より朱印地3

石を賜ったという。

元禄年間(1688~1704)及び寛政年間(1789~1801)に2度の火災に

あい、現在の本堂は、寛政10年(1798)に再建されたといわれるとか。

鐘楼は、山門とともに2度の火災からは焼失を免れているようだ。

本堂の西側には、ケヤキらしい高木が並び立っていた。

山門の前には、万治2年(1658)の造立で、高さ167㎝、幅70㎝の板碑型六地

蔵が高さ48㎝の台石に乗っていた。やはり市指定有形文化財である。

板碑には、地蔵を3体ずつ2列に陽刻され、碑面左右の縁と下部には蓮華を陽刻してあ

るようだが、ややすり減っていて良くは認識できない。市内にある六地蔵37例の中では

最も古く、板碑型の碑面に6体をおさめた例は他になく、近世の歴史を知る上で貴重な歴

史資料といえるようだ。

正午を過ぎたのでゴールに向かって急ぎ南下し、途中の白連寺には寄らずに通過した。

その東南側、広い敷地に豊富な樹木の茂る住宅の横を通過する。

ゴールの八坂神社には、12時13分に入った。

拝殿の横で昼食をして、写真撮影とミーティングとなる。社殿前には、この後でもらえ

る今年の観歩賞の副賞が並べられた。

事務局のDさんから、今年の例会10回全部に参加したパーフェクトの観歩賞が5人ほ

どに授与され、次に9回の準パーフェクト以下、参加回数順に賞状が授与され、受賞順に、

並んだ副賞の中から欲しい品物を選んでいただける。

私は9回参加の準パーフェクト、賞品はデジカメのメモリーに使える8GBのSDHC

メモリを選んだ。

13時10分に散会となり、皆さんはスタートの吉川駅方面に向かったが、私は西側の

そうか公園を経て、隣の越谷レイクタウン駅に回ることにした。

少し南下して西へ、南行と北行とが別線になっている国道4号・東埼玉道路を横断して、

広い園地のそうか公園に南側から入った。正面にメタセコイアの並木が続いている。

左手に延びる、葉の落ちた桜並木の方に入って、修景池と呼ぶ池の南面から公園の西側

に向かう。

池には、カモなどの水鳥がたくさん泳いでいた。

2つある池の南側の池の、南西端辺りからの眺め。

北側の細長い池の西側広葉樹林には、モミジが少しだけ残っていた。

その近くまで行ったら、3週間前の山下りで痛めた右足首の裏側辺りが、また痛んでき

た。この先駅まではまだ2㎞余りあり、困ったと思うが歩くしかない。

ゆっくりと進むことにして、公園の西側を流れる八条用水沿いの未舗装の車道を行く。

県道380号に出て八条用水と分かれ、東に少しで、北に延びる広々とした田園地帯を

貫く道を北に向かう。

田んぼの真ん中に、2万5千分の1地形図「越谷」にも記されている、携帯電話のアン

テナ塔らしい高い電波塔が立っている。

周辺には、はるかに田んぼが続く。

用水を越えた北側一帯も地図上は田んぼマークだが、柵が巡らされた雑草地になってい

た。越谷レイクタウンの市街地を、拡大するための用地として確保したのだろうか…。

県立越谷高校の南側を走る用水路の北東側には、新しい街並みが出来ていた。

越谷高の東側を進んで、JR武蔵野線の越谷レイクタウン駅南口に、14時25分に着

いた。

ここで2か月前の例会の時のことを思い出し、南口と北口にあった近辺の観光地図を確

かめる。

この地図の中央部に記された「越谷市指定有形文化財 旧東方村中村家住宅」のところ

について、何かお気づきでしょうか…。

実はここが間違っていたことを、10月18日の例会の時に気付き、帰宅後に越谷市役

所にメールして指摘したところ、「違っていたので修正します」との返信メールを担当の

都市計画課からもらっていた。

ここは、当日の地図では「越谷市指定有形文化財 旧東邦村中村家住宅」となっていた。

正しいのは旧東方村(ひがしかたむら)なのに、それを地図では村名も音読みした上で間

違えて「東邦村」にしていたのだ。

旧村名などのところを切り貼りしたので、このように修正したことが分かるという次第。

これからも誤った地名表示などを見つけたら、関係機関に修正を要望することにしたい。

(天気 快晴、距離 ゴール4㎞、越谷レイクタウン駅通算8㎞、地図(1/2.5万)

越谷、歩行地 吉川市、草加市、越谷市、歩数(通算)15,200)

アウトドア ブログランキングへ

アウトドア ブログランキングへ

にほんブログ村

へん

JR武蔵野線の沿線とその周辺を歩く「続カタツムリ歩行」の第30回例会に参加した。

集合はJR武蔵野線の吉川駅、快晴の駅南口を9時58分にスタートする。

10月18日(日)の前々回の例会後、私はこの吉川駅まで歩き、南口の駅前広場にあ

る金の大ナマズを紹介したが、今日のスタートは、ナマズの前から南側の木売(きうり)

二丁目へ。

まず、すぐ近くの住宅に囲まれた熊野山神社に参拝する。

南に進むと公園があり、近くのW家の道路際に見事な松の古木が見えた。市の文化財に

しても良さそうな木だが、標示などはない。

その先の清浄寺(しょうじょうじ)へ東側から入ると、境内はそう広くはないが樹木の

多い正面にどっしりした本堂が立っていた。

親鸞聖人が、弟子の西念(親鸞二十四輩の一人)に命じて造立したと伝えられていると

いう。

道路際で、小さな「親鸞聖人御幼少の像」が迎えてくれる。

その先には、古い本堂に上がっていたらしい大きな鬼瓦が保存されていた。

本堂の右手に、散り始めたモミジが残り、暖かな日射しを受けている。

本堂の左手手前の墓地際には、埼玉県指定記念物(史跡)という「南無仏板碑」が立っ

ていた。

正安3年(1301)の建立で高さ2.2mあり、吉川市で最大の板碑とか。薬研(や

げん)彫りといわれる方法で彫ったもので、鎌倉時代の特徴を良く現した禅宗風板碑だと

いう。

道路を挟んだ東側は清浄寺史跡公園で、「おむくの池」と呼ぶ石柱に囲まれたところに

は、「親鸞聖人御木像出現池」の標石が立っていた。

そばの道路の街路樹はハクモクレンだろうか、つぼみがかなりふくらんでいる。

吉川駅前郵便局の前を進んで南側の高富一丁目に入ると、蕎高(そばたか)神社が祭ら

れていた。

境内は少なく、樹木も松1本のほかに目立つ木は無い。神社の祭神は高木大神と呼ばれ、

商売繁盛の神とされ、高木の神とも記されているが、標札の文字がかすれていて、それ以

上ははっきりとは判読しがたい。

拝殿上部には2つの掲額があり、こちらは右手で、明治15年(1882)2月に奉納

されたもの。

拝殿の前には小さな猿田彦神社が祭られていた。中をのぞき込んだIさんが、祭られて

いるのはお猿さんのようだという。これがその石像。

高富一丁目にも公園があり、2日後が冬至なので10時40分頃でも、木の影が長く延

びている。

さらに南進して高久(たかく)一丁目に入る。ここにも高久蕎高神社が祭られていた。

祭神はやはり高木の神で、本社は千葉県佐原市大倉の蕎高神社。古来から香取神社と深

い関わりを持つとか。境内には長禄4年(1460)の板碑があるというが、見つからな

かった。

町内の住宅地を南西に進んで、中川左岸堤に近い密厳院(みつごんいん)に行く。すで

に葉は落ちているが、境内中央に立つ大イチョウがまず目に付いた。

埼玉県指定天然記念物で、高さ約30m、太さ5.34m、根回り12.05m、樹齢

約800年と推定され、雌木で数多くのギンナンをつける大イチョウとしては関東一とさ

れ、古来から「子育てイチョウ」として親しまれているという。

本堂は、鉄筋コンクリート2階建ての堂々たる造り。

密厳院の開創は800年以前、檀林所(だんりんしょ・仏教寺院における僧侶の養成機

関)として末寺4か寺、門徒寺12か寺を支配したとのこと。

慶長6年(1601)、徳川家康から新田開発の命を受け、成功後の慶安元年(1648)

には徳川家光から御朱印を受領し、本堂には徳川家歴代の位牌が安置されているとか。

本尊の地蔵菩薩は恵心僧都(えしんそうず・942~101)の作、子育て安産の地蔵

尊として広く尊信を受けているという。

境内南側には所願成就と健勝祈願のため、四国八十八か所、西国三十三ヵ所、坂東三十

三ヵ所、秩父三十四か所と京都東寺、高野山奥之院などの「お砂ふみ百九十ヵ所霊場」が

設けられていてたので、時計回りに一巡して祈願した。

境内南東側に堂々と立つ鐘楼。

ここから折り返して北に向かう。密厳院墓地の北側に接して観龍院(かんりゅういん)

がある。

開山は天文年間(1532〜1555)と伝えられ、堂内には阿弥陀如来、正観世音菩

薩、六観世音菩薩が安置されているとのこと。

寺は、元禄10年(1697)から開かれている武蔵国新西国三十三ヶ所霊場の第8番

札所になっており、新四国箇領八十八ヵ所霊場の58番札所でもある。

ちなみに、新四国四箇領八十八ヵ所霊場とは、中川の両岸沿いにある四ヶ領(葛飾郡東

葛西領、葛飾郡二郷半領、足立郡淵江領、埼玉郡八条領)の弘法大師像を巡礼する霊場で、

天保12年(1814)に開創されたという。

本堂右手前には、金刀比羅宮(左)と七福神(右)を祭る小さな社が並んでいた。

境内には、ぼけ除けおさすり地蔵も安置されていた。頭をおさすりるとぼけないような

ので、ゆっくりとおさすりしてお祈りした。

中川左岸沿いの県道67号に出ると、これから渡る新中川水管橋の4連アーチが近づく。

太い水道管の上を歩道とした橋で、ゆったりと流れる中川が見下ろせる。

上流に見えるのは、JR武蔵野線の橋りょう。

こちらは右岸下流側。

流れの右手南方には、東京スカイツリー(634m)が望まれる。

渡り終える辺りからは、南西に畑や雑木林が見下ろせる。

橋を下りて越谷市に入り、真っ直ぐに進むと東町五丁目の古くからの住宅地に、珍しい

名の伊南理神社がある。狛犬(こまいぬ)の代わりにキツネが並んでいたので、やはり稲

荷神社と関わりがあるようだ。

境内の北東側には、標高4.6mの三角点が残っていた。

南西に少しで、小さい流れの橋を渡って草加市柿木町に入る。やはり古くからの住宅地

で、その中央部にある東漸院(とうぜんいん)の山門を入った。

禅宗風の装飾を施し四脚門になっている山門は、明和以降(1764~)の建築と推定

され、保存状態が良く、越谷市指定有形文化財である。

寺の創立年代は不明だが、室町時代(1500年ごろ)に定範という僧によって開山さ

れたと伝えられる市内最古の寺院。天正19年(1591)には、徳川家康より朱印地3

石を賜ったという。

元禄年間(1688~1704)及び寛政年間(1789~1801)に2度の火災に

あい、現在の本堂は、寛政10年(1798)に再建されたといわれるとか。

鐘楼は、山門とともに2度の火災からは焼失を免れているようだ。

本堂の西側には、ケヤキらしい高木が並び立っていた。

山門の前には、万治2年(1658)の造立で、高さ167㎝、幅70㎝の板碑型六地

蔵が高さ48㎝の台石に乗っていた。やはり市指定有形文化財である。

板碑には、地蔵を3体ずつ2列に陽刻され、碑面左右の縁と下部には蓮華を陽刻してあ

るようだが、ややすり減っていて良くは認識できない。市内にある六地蔵37例の中では

最も古く、板碑型の碑面に6体をおさめた例は他になく、近世の歴史を知る上で貴重な歴

史資料といえるようだ。

正午を過ぎたのでゴールに向かって急ぎ南下し、途中の白連寺には寄らずに通過した。

その東南側、広い敷地に豊富な樹木の茂る住宅の横を通過する。

ゴールの八坂神社には、12時13分に入った。

拝殿の横で昼食をして、写真撮影とミーティングとなる。社殿前には、この後でもらえ

る今年の観歩賞の副賞が並べられた。

事務局のDさんから、今年の例会10回全部に参加したパーフェクトの観歩賞が5人ほ

どに授与され、次に9回の準パーフェクト以下、参加回数順に賞状が授与され、受賞順に、

並んだ副賞の中から欲しい品物を選んでいただける。

私は9回参加の準パーフェクト、賞品はデジカメのメモリーに使える8GBのSDHC

メモリを選んだ。

13時10分に散会となり、皆さんはスタートの吉川駅方面に向かったが、私は西側の

そうか公園を経て、隣の越谷レイクタウン駅に回ることにした。

少し南下して西へ、南行と北行とが別線になっている国道4号・東埼玉道路を横断して、

広い園地のそうか公園に南側から入った。正面にメタセコイアの並木が続いている。

左手に延びる、葉の落ちた桜並木の方に入って、修景池と呼ぶ池の南面から公園の西側

に向かう。

池には、カモなどの水鳥がたくさん泳いでいた。

2つある池の南側の池の、南西端辺りからの眺め。

北側の細長い池の西側広葉樹林には、モミジが少しだけ残っていた。

その近くまで行ったら、3週間前の山下りで痛めた右足首の裏側辺りが、また痛んでき

た。この先駅まではまだ2㎞余りあり、困ったと思うが歩くしかない。

ゆっくりと進むことにして、公園の西側を流れる八条用水沿いの未舗装の車道を行く。

県道380号に出て八条用水と分かれ、東に少しで、北に延びる広々とした田園地帯を

貫く道を北に向かう。

田んぼの真ん中に、2万5千分の1地形図「越谷」にも記されている、携帯電話のアン

テナ塔らしい高い電波塔が立っている。

周辺には、はるかに田んぼが続く。

用水を越えた北側一帯も地図上は田んぼマークだが、柵が巡らされた雑草地になってい

た。越谷レイクタウンの市街地を、拡大するための用地として確保したのだろうか…。

県立越谷高校の南側を走る用水路の北東側には、新しい街並みが出来ていた。

越谷高の東側を進んで、JR武蔵野線の越谷レイクタウン駅南口に、14時25分に着

いた。

ここで2か月前の例会の時のことを思い出し、南口と北口にあった近辺の観光地図を確

かめる。

この地図の中央部に記された「越谷市指定有形文化財 旧東方村中村家住宅」のところ

について、何かお気づきでしょうか…。

実はここが間違っていたことを、10月18日の例会の時に気付き、帰宅後に越谷市役

所にメールして指摘したところ、「違っていたので修正します」との返信メールを担当の

都市計画課からもらっていた。

ここは、当日の地図では「越谷市指定有形文化財 旧東邦村中村家住宅」となっていた。

正しいのは旧東方村(ひがしかたむら)なのに、それを地図では村名も音読みした上で間

違えて「東邦村」にしていたのだ。

旧村名などのところを切り貼りしたので、このように修正したことが分かるという次第。

これからも誤った地名表示などを見つけたら、関係機関に修正を要望することにしたい。

(天気 快晴、距離 ゴール4㎞、越谷レイクタウン駅通算8㎞、地図(1/2.5万)

越谷、歩行地 吉川市、草加市、越谷市、歩数(通算)15,200)

にほんブログ村

へん