2014年6月28日(金)【続き】

そばのイオン能代店東側の通りに入って東にすぐ、国登録有形文化財の旧料亭「金勇

(かなゆう)」がある。

金勇は明治23年(1890)の創業で、現在の建物は2代目金谷勇助が昭和12年

(1934)に建て替えたもの。

木都能代の象徴ともいえる秋田杉をふんだんに使った建物で、当時の営林署でも後世

に残る建物をと、資材の提供に全面的に協力したという。

各種団体の会合、宴会、茶会、商談、冠婚葬祭などに利用され、県内屈指の老舗料亭

として親しまれたが、平成20年(2008)8月で閉店して翌年能代市に寄贈され、

現在は無料で公開されている。

1階の廊下を進むと、左手に「川風の間」↓や「有明の間」などがあり、「有明の間」

には料理に用いられた器が並べられていた。

有明の間

右手中ほどは、1階で一番広く「満月の間」と呼ぶ中広間。天井には、現在では入手

困難という1本の秋田杉から採った、長さ9.1mの天板5枚が使用されている。

天井に下がるのは、竹を用いた繊細な照明器具

満月の間からは、南側の庭園が一望である。

満月の間の上座側

奥の畳敷きのホール↑には、夏の能代の祭り「ねぶながし」のミニチュアや、昭和41

年(1966)に大平正芳官房長官来館時の献立表、能代春慶塗の食器などが展示されて

いた。

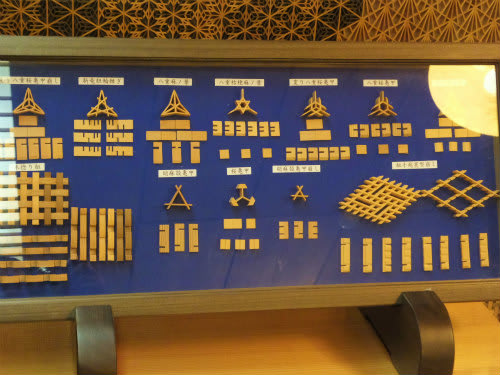

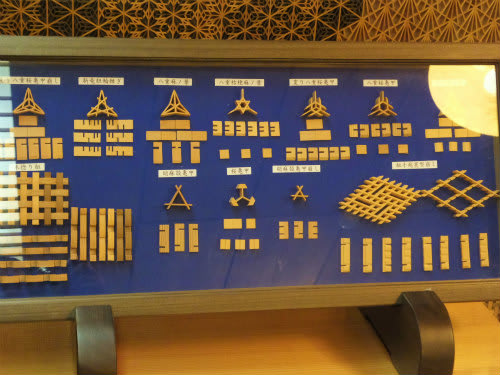

ホールの展示で特に目をひかれたのが、「松陰風光」と呼ぶ組子(くみこ)入り仕切戸。

ライトの反射などあり、写真では大きさも技巧も分かりにくいが、下のような数えきれ

ぬほどの細かい組子を組み合わせて造られた精巧なもの。

制作された武田木工の武田久雄さんは、「現代の名工」に選ばれている。

能代市の観光ガイドブックの表紙も、武田さんの組子細工の写真である。

そばに並ぶ「日入る」と呼ぶ組子のついたても、同じ武田さんの作品。

2階の大部分を占めるのが、110畳敷きの大広間である。

格天井(ごうてんじよう)には、畳1畳分という柾目(まさめ)の秋田杉板を卍型に

配している。

大広間からは、南側の庭園が見下ろせる。

西側の床柱(とこばしら)は、十和田湖畔から切り出されたイタヤカエデのどっしり

とした古木で、丹念に磨き上げられていた。

大広間の西側、小さい方の床の間に飾られていた花籠は、竹と木の根で編んだ珍しい

もので、花籠とは思えぬ大きさ。当主自ら京都で探し求めたものだという。

七つの入母屋(いりもや)が交差しているという外観も、ほかでは見られぬもので、

金勇を観覧できたのは、能代を訪ねた一番の収穫であった。

東に接するのが、能代の鎮守、八幡神社。斉明天皇4年(658)に阿倍比羅夫が鎮

座したという古社。江戸時代は歴代の藩主佐竹氏の崇敬篤く、元禄元年(1692)に

現在地に遷座したという。

拝殿前に、茅の輪(ちのわ)が残されていた。

手前の2本のクロマツは樹齢200年以上と推定され、1本は幹の中間が太く、「逆

さ松」と呼ばれて親しまれているようだ。

境内のケヤキの古木には、顔のデザインが施されていた。

南進して「風の松原通り」に出て、ゴールの能代駅に向かう。駅までは700mほど。

駅前の交差点に戻ってそばの能代駅前市場に入り、海産物売り場などをのぞく。

能代観光案内所には13時55分に着いた。ゴールチェックをして完歩賞をもらい、

能代駅発14時14分の五能線上り列車に乗る。

次の東能代は、奥羽本線への乗換駅。五能線のホームの列車スタイルの待合室際には、

五能線の起点を示す標識があった。

東能代からの奥羽本線下り電車を大館と弘前で乗り継ぎ、今日の宿泊地である青森駅

に17時43分に着いた。

(天気 晴、距離 6㎞、地図(1/2.5万) 能代、歩行地 秋田県能代市、歩数

10,600)

アウトドア ブログランキングへ

アウトドア ブログランキングへ

にほんブログ村

にほんブログ村

そばのイオン能代店東側の通りに入って東にすぐ、国登録有形文化財の旧料亭「金勇

(かなゆう)」がある。

金勇は明治23年(1890)の創業で、現在の建物は2代目金谷勇助が昭和12年

(1934)に建て替えたもの。

木都能代の象徴ともいえる秋田杉をふんだんに使った建物で、当時の営林署でも後世

に残る建物をと、資材の提供に全面的に協力したという。

各種団体の会合、宴会、茶会、商談、冠婚葬祭などに利用され、県内屈指の老舗料亭

として親しまれたが、平成20年(2008)8月で閉店して翌年能代市に寄贈され、

現在は無料で公開されている。

1階の廊下を進むと、左手に「川風の間」↓や「有明の間」などがあり、「有明の間」

には料理に用いられた器が並べられていた。

有明の間

右手中ほどは、1階で一番広く「満月の間」と呼ぶ中広間。天井には、現在では入手

困難という1本の秋田杉から採った、長さ9.1mの天板5枚が使用されている。

天井に下がるのは、竹を用いた繊細な照明器具

満月の間からは、南側の庭園が一望である。

満月の間の上座側

奥の畳敷きのホール↑には、夏の能代の祭り「ねぶながし」のミニチュアや、昭和41

年(1966)に大平正芳官房長官来館時の献立表、能代春慶塗の食器などが展示されて

いた。

ホールの展示で特に目をひかれたのが、「松陰風光」と呼ぶ組子(くみこ)入り仕切戸。

ライトの反射などあり、写真では大きさも技巧も分かりにくいが、下のような数えきれ

ぬほどの細かい組子を組み合わせて造られた精巧なもの。

制作された武田木工の武田久雄さんは、「現代の名工」に選ばれている。

能代市の観光ガイドブックの表紙も、武田さんの組子細工の写真である。

そばに並ぶ「日入る」と呼ぶ組子のついたても、同じ武田さんの作品。

2階の大部分を占めるのが、110畳敷きの大広間である。

格天井(ごうてんじよう)には、畳1畳分という柾目(まさめ)の秋田杉板を卍型に

配している。

大広間からは、南側の庭園が見下ろせる。

西側の床柱(とこばしら)は、十和田湖畔から切り出されたイタヤカエデのどっしり

とした古木で、丹念に磨き上げられていた。

大広間の西側、小さい方の床の間に飾られていた花籠は、竹と木の根で編んだ珍しい

もので、花籠とは思えぬ大きさ。当主自ら京都で探し求めたものだという。

七つの入母屋(いりもや)が交差しているという外観も、ほかでは見られぬもので、

金勇を観覧できたのは、能代を訪ねた一番の収穫であった。

東に接するのが、能代の鎮守、八幡神社。斉明天皇4年(658)に阿倍比羅夫が鎮

座したという古社。江戸時代は歴代の藩主佐竹氏の崇敬篤く、元禄元年(1692)に

現在地に遷座したという。

拝殿前に、茅の輪(ちのわ)が残されていた。

手前の2本のクロマツは樹齢200年以上と推定され、1本は幹の中間が太く、「逆

さ松」と呼ばれて親しまれているようだ。

境内のケヤキの古木には、顔のデザインが施されていた。

南進して「風の松原通り」に出て、ゴールの能代駅に向かう。駅までは700mほど。

駅前の交差点に戻ってそばの能代駅前市場に入り、海産物売り場などをのぞく。

能代観光案内所には13時55分に着いた。ゴールチェックをして完歩賞をもらい、

能代駅発14時14分の五能線上り列車に乗る。

次の東能代は、奥羽本線への乗換駅。五能線のホームの列車スタイルの待合室際には、

五能線の起点を示す標識があった。

東能代からの奥羽本線下り電車を大館と弘前で乗り継ぎ、今日の宿泊地である青森駅

に17時43分に着いた。

(天気 晴、距離 6㎞、地図(1/2.5万) 能代、歩行地 秋田県能代市、歩数

10,600)