音楽・フィギュアスケート・クラシックバレエ・ロシアが大好きです。

おロシア人日記

goo ブログ

プロフィール

| goo ID | |

silkyearsmallout |

|

| 性別 | |

| 都道府県 | |

| 自己紹介 | |

| 芸術貧乏です

フィギュアスケート・クラシックバレエ・音楽・ロシア文化・映画・読書・料理・旅などが好きです。三重県愛知県福岡県いろんなところ育ちで現在は静岡市民です。 |

|

|

>フォロー中フォローするフォローする |

カレンダー

| 2013年7月 | ||||||||

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||

| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||

| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||

| 28 | 29 | 30 | 31 | |||||

|

||||||||

検索

カテゴリ

| David Bowie(14) |

| ウは宇宙船のウ(137) |

| Mr.Mister/R.Page(125) |

| 杉山清貴 オメガトラ...(58) |

| 音楽(258) |

| バレエ(397) |

| マールイダンサー(80) |

| ペテルブルク便り(109) |

| gooお題(28) |

| 黄色スキー(2) |

| スケート(272) |

| 日々徒然(422) |

| 芸術(36) |

| 料理(20) |

| 映画 Кино(43) |

| 読書(48) |

| 自然科学(2) |

| RUSSIAN ARTS(1) |

| Weblog(59) |

| フィギュアスケート・リンク集(1) |

| 更新記録(0) |

| お知らせ(10) |

| メモ(自分用)(0) |

| 家の建て替え(14) |

過去の記事

мне нравиться

杉山清貴&オメガトライブ

コンプリートBOX

Richard Page

Goin' South 2015

Richard Page "Songs From The Sketchbook" • 2012

Richard Page "Solo Acoustic" 2011

Richard Page "Peculiar Life" 2010

Mr. Mister "Pull" • 2010

Richard Page "5 Songs For Christmas 2010

Richard Page "Shelter Me" 1996

Buddha 2001

Mr. Mister "Go On..." 1987

Mr. Mister "Welcome To The Real World" 1985

Mr. Mister "I Wear The Face" 1984

Pages "Pages" 1981

Pages "Future Street" 1979

Pages 1978

ゴダイゴ・グレイテスト・ベスト

英語ヴァージョン

リック・スプリングフィールド

ザ・デイ・アフター・イエスタデイ

ラフマニノフ:2台のピアノのための組曲第1番・第2番

Симфонические танцы 45a

Рахманинов

ガーシュウィン

ラプソディー・イン・ブルー

Julius Katchen

ブラームス:ピアノ三重奏曲全集

Julius Katchen

Josef Suk

Janos Starker

Julius Katchen

Piano concert No.1 Peter Tchaikovsky

Hungarian Fantasia Franz Lizst

Violin concerto

Ludwig van Beethoven

Gidon Kremer

Nikolaus Harnoncourt

Brahms : Violin Concerto Op.77

Ginette Neveu [輸入盤]

最新の投稿

最新のコメント

| たまボブ /今年もよろしくお願いいたします |

| おロシア人 /TM NETWORK - 結果発表!「FANKSが選ぶ、TM NETWORKソング100曲」- |

| Miwa/TM NETWORK - 結果発表!「FANKSが選ぶ、TM NETWORKソング100曲」- |

| おロシア人/仔犬 |

| たまボブ/仔犬 |

| silkyearsmallout/新年度 |

| たまボブ/新年度 |

| silkyearsmallout/David Bowie |

| こんろ/David Bowie |

| おロシア人/2019年11月21日 ミハイロフスキー劇場「パリの炎」/Пламя Парижа |

ブックマーク

|

Europe On Ice

いつも癒されています |

|

MUSE ON MUSE

洋楽サイト 日本語と英語対応 |

|

Ikumis page

スケート観戦仲間のIさまのページ |

|

デイヴィッド・サンチェス・ウェヴサイト

また日本にきてほしいなあ |

|

夢幻回廊

100の質問をいただきました。 |

|

薔薇・リサとガスパールの日記帳

スケート観戦でお世話になりっぱなしです |

| ライサイドより愛をこめて |

|

わんころ手帳

わんころべいさんのとりあえずの落ち着き先 |

| niftyフィギュアスケート コラムページ |

|

M’s daily life

マールイつながりでお世話になっております |

| ミハイロフスキー劇場(マールイバレエ) |

| レニングラード国立バレエ日本公演公式サイト |

| 前田バレエ学苑 |

| 颯々日記 |

| ロシアが気になる |

|

蝦夷マサの日記

北海道在住の自転車・フィギュア・イクラ丼LOVEさんのブログです |

|

きんちゃんの観劇記(ネタばれだよ)

すごい、のひとこと。 |

|

アムステルダムお菓子日記

美しいお菓子に見惚れてしまいます!!! |

| ロシア文化フェスティバル |

| la dolce vita |

|

ホーム おロシア人orosiajin-nikki

ホームページです |

| お菓子教室&食育コミュニティ キッチンスタジオ「横浜ミサリングファクトリー」 |

| いもりんのヒルズ的生活+貧乏昔話 |

| トミーのお気楽カナダ日記 |

|

SwanLake

バレエ仲間さんのブログです |

|

おロシア人日記(過去記事格納庫その2)

auで書いていたおロシア人日記のデータを格納してあります。 |

| ピアノの音色 (愛野由美子のブログです) |

| さようなら原発1000万人アクション |

|

のんのん太陽の下で

尊敬するバトントワラー高橋典子さんのブログです |

| ゆきちゃん通信++日記 |

| URLをメールで送信する | |

| (for PC & MOBILE) | |

ウラーディーミル最高!

ミハイロフスキー劇場「ジゼル」

リンゴ・アット・ザ・ライマン2012

カッツ・ライク・ア・ナイフ

ブライアン・アダムス 1983年

ブライアン・アダムス

レックレス 1984

ウェイキング・アップ・ザ・ネイバーズ

ブライアン・アダムス 1991年

ケニー・ロギンス

バック・トゥ・アヴァロン 1988年

ハード・トゥ・ホールド

リック・スプリングフィールド 1984年

ジャーニー

ライヴ・イン・ヒューストン

エスケイプツアー 1981年

ハワード・ジョーンズ ベスト

ハート

リトルクイーン

デヴィッド・ボウイ ダイアモンドの犬たち

David Bowie 「DIAMOND DOGS」 ・1974

David Bowie 「DIAMOND DOGS」 ・1974

Rebel Revel!!!!!!

ビートルズ リボルバー

ビートルズ リボルバー

ビートルズ ラバーソウル

ビートルズ ラバーソウル

Basia

Basia

Time & Tide・1987年

イノセント・マン ・1983年

Coda

明日に架ける橋

Cecilia!!!!!

КИНО!!!!

アラビアのロレンス [DVD]

RIO BRAVO!

ベルリン・フィルと子どもたち スタンダード・エディション [DVD]

ビヨンド・サイレンス [DVD]

ブラス! [DVD]

荒野の七人 (特別編) [DVD]

銀河鉄道999 (劇場版) [DVD]

さよなら銀河鉄道999 -アンドロメダ終着駅- (劇場版) [DVD]

劇場版 1000年女王 [DVD]

ブリキの太鼓 [DVD]

いとこのビニー [DVD]

道 [DVD]

ライフ・イズ・ビューティフル [DVD]

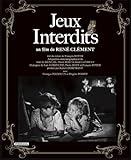

禁じられた遊び ブルーレイ [Blu-ray]

ムーラン・ルージュ [DVD]

ラビリンス 魔王の迷宮 コレクターズ・エディション [DVD]

gooおすすめリンク

最新のトラックバック

T is for “Twisted Sister”!!!!

Twisted Sister知らない人は、、、見た目でびびる、、かな(笑)

一応断っておきますが、彼らはヘヴィメタさんでかつ「女装(ごつい)」バンドでした。

ちょっとワンクッションおこうかな(笑)

Tはトゥイステッド・シスターのT!!!!

Twisted Sister - We're Not Gonna Take It (Official Video)

名作(迷作?いや大傑作でしょう!)ビデオ We're Not Gonna Take It

パパ役の人大熱演

We're Not Gonna Take It [Extended Version]

同じもののExtended Version

ママや兄弟の出番も増量

Twisted Sister - I Wanna Rock (Official Video)

こちらはパパ役の俳優さんが熱血教師役で大熱演

Twisted Sister - The Price (Official Video)

素顔はこんな感じです

ときどき無性に見たくなるのが彼らのビデオです。

15年位前だったかなー。

エドワード・ファーロングが出ていた映画で「デトロイト・ロック・シティ」というものがあって。

あれはKISSの大ファンの子たちが、「KISSは悪魔だ」というママの反対から始まるさまざまな妨害に立ち向かいながらKISSのコンサートに出かける、という映画なのです。

これ観たとき、「やー、このてのものを長々と見るなら、TSのあのビデオ1本でじゅうぶんかも・苦笑」と思っちゃった。あの映画、好きですけどね。

ヘヴィメタさんたちの中で、カブキ系のメイクさんだとか、戦隊ヒーローちっくないでたちの方たちとか、

ゴシック系ホラー系、、あとは、、、ヴィジュアル系やコスプレ系のバンドさんで女性よりも美しい人たちとかいろいろいますが。

トゥイステッド・シスターの見た目のインパクト、あのなんちゃって女装?ぜんぜんいけてない女装っぷり、いっそ潔いとさえ感じるあの姿。(女装とは言えないんじゃないか?とも思いますが、当時も今も「女装」バンドというくくり)

なんとも愛すべきお姿です。

見かけはあれですが、やってる音楽は素晴らしいです。

今は解散しちゃっていますが、We're Not Gonna Take It と I Wanna Rock はMV史上に燦然と輝く大傑作として永遠に残るでしょう。 パパ役がまるでトムとジェリーのトムみたいです。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

You Are Mine(2010)/ I wouldn't change a thing(2012)/ Even The Pain(1996)Richard Page

たまには「バラードはずるい」などひねくれたことは言わず、美しい曲について。。。

今回は

You Are Mine(2008年作、2010年レコーディング) とI wouldn't change a thing(2008年レコーディング、2012年発表)、

そしてEven the Pain(1996年)の3曲。

まずは“You Are Mine”

リチャード・ペイジのソロ第2作 『Peculiar Life』(2010年)収録作。

アルバムの中では2曲目に収録されています。

とても美しい曲です。

もともとのアルバムの中でのアレンジも素敵ですし、リチャードがアコースティックギター1本で歌っているのも格別で、リンゴのオールスターバンドでのみんなの神的なコーラスの加わったセッションも素晴らしく、どのバージョンでも音楽の感動に浸れます。

作ったのは Melissa Gradnigo Peirce, Richard Page, Mike Busbee(これはフィル・のアルバムでのクレジット表記)

リチャードのアルバムでは Richard Page, busbee, Melissa Peirce表記。

ナッシュビルのアーティスト メリッサ・ピルスとバズビーとの共作です。

バズビー自身が歌っているのは聴いたことないのですが、この曲は2008年に発表されたフィル・ステイシーのデビューアルバムのために書かれたのが最初だと思います(たぶん)。

それとも先に曲があって、フィルが歌いたいとなったのか、どちらかはわからないのですが、、、。

ともあれ、先に世に出たのはフィルのアルバムです。

フィル・ステイシーは1978年生まれのカントリー・シンガー。

Ringo Starr at the Ryman - 16. You Are Mine (Richard Page)

Ringo Starr & His All-Starr Band - "You Are Mine" - Live (HD) 2012 - Bethel, NY

Richard Page "You Are Mine" Live

"You Are Mine" - Phil Stacey

Joel Philip "Phil" Stacey (born January 21, 1978) 彼も素敵なシンガーですね。

わたしはリチャードの歌が好きなので、どうしてもリチャードのほうが好みなんですが。

バズビーが歌っているのも聴いてみたいかも。

バズビーは、けっこうソウルフルな歌い方をする人なので、どんなYou Are Mineになるのか興味あります。

Ringo Starr & His All-Starr Band - "You Are Mine" - Live (HD) 2012 - Bethel, NY

Richard Page "You Are Mine" Live

"You Are Mine" - Phil Stacey

Joel Philip "Phil" Stacey (born January 21, 1978) 彼も素敵なシンガーですね。

わたしはリチャードの歌が好きなので、どうしてもリチャードのほうが好みなんですが。

バズビーが歌っているのも聴いてみたいかも。

バズビーは、けっこうソウルフルな歌い方をする人なので、どんなYou Are Mineになるのか興味あります。

最初はアルバム「Peculiar Life」で聴いてたのですが、アコースティックライヴのCD&DVDが出てからは、もっぱらそっちの"You Are Mine"に心を奪われてしまいまして・苦笑

あのソロ・アコースティックというライヴ盤、リチャードの歌の力がダイレクトに伝わってきます。

DVDのほうで観てしまうと、心がよりかき乱されるので、CDのほうを愛聴していました。

が、ここへきて、リンゴのツアーでのDVDが発売されてしまった!

やー。

生ギター1本とリチャードの歌のみ、ってのとはまた違って。

バンドサウンドと、あのメンバーでのコーラスワーク。

これに心が奪われないわけがなく。

しかも聴いていて泣くというよりも自然と笑みがこぼれるし、あったかい気持ちになれます。

これはまあ、『Peculiar Life』全体に対して言えることかもしれません。

あんなにナチュラルなアルバム『シェルター・ミー』でかなり泣いてしまった私ですが、、、、

音楽でもバレエでもスケートにしても、そのとき触れたアートって、自分を映す鏡みたいなものかもしれません。

いやこれは、アートに限らず、日常生活で出会う相手についても言えますよね。

自分の心になにかあわ立つものがあれば、相手を不愉快にさせてしまうこともあるでしょうし、

心があたたかいときは、思わず向き合う人も笑顔になってしまう、、、。

たぶん、『シェルター・ミー』が発売された頃は、今思い返せば、いろんなことでいっぱいいっぱいだった日々だったと思います。

だから綺麗なものに向き合ったとき、自分の弱さや醜いところが跳ね返ってきて辛かったり、逆に浄化されたりで、泣いてたのかなあ。それとも泣けるだけまだ余裕があったのかなあ。

うーん。

もう、ずいぶん前の話なので、辛いことは忘れましたが(←自分でも呆れる。。。)、きっとそういう時期だったんじゃないかな。

また、今の年齢だからこその感じ方があるのかな、とも思います。

おそらく10代、20代、30代で出会っていたらこの曲や『Peculiar Life』への気持ちも違っていたかもしれない。。。。

"You Are Mine"は苦しいときも幸せなときもわたしをあたたかい、ほっこりとした気持ちにさせてくれる曲です。

2曲目はI wouldn't change a thing

2008年、busbeeとの共作なので、ナッシュビルのアーティストのための曲だったのか、

もしかしたらフィルのための曲だったのかな?

2008年のデモテープをリマスタリングして2012年発表のSongs From The Sketchbookで初お目見え。

デヴィッド・フォスターお気に入りだというのが納得の名バラードです。

(ということはフォスターがプロデュースするアーティスト用のものなのか、

それともフォスター自身のアルバム用???)

本来はロウ・テノールであるリチャードの中低音の声の響きが美しくてアメイジング。

この曲だったら、以前楽曲を提供したことのあるジョッシュ・グローバンが歌っても似合いそう。

ジョッシュ・グローバンは素晴らしい歌手ですが、ファンやプロデューサーが求めるものはどうしても壮大でドラマティックで、、、重~~~~~~い作品になりがちな面があります。

また、彼、そういうのがめちゃくちゃはまるんですよね。

常に映画「ミッション」だったり「ディア・ハンター」ちっくというか、、モルダウっぽいというか、、、(変な例えですいません・汗)

そういう表現の一歩手前でうたっている彼もとても素敵なのですが、そんな彼が歌うところを想像するとうっとりです。

誰のための曲だったのかわからないですが、ほんと、to destroyには忍びない曲だと思う。。。

たまたまアルバムのテイストに合わなかったからなのか、どんな事情で使われなかったのかわからないですが、

もったいない、今からでも歌えばいいのに、って思います。

Even the Painをカバーしているアーティストも多いので、また何年かしたら、誰かが歌ってくれるかも。

リチャード・ペイジの声で聞いてしまったら、わたしはそれで満足ですけども。

無理やり自分の好みで選ぶならば、エリック・カルメンやジョン・フォガティ、故ジョン・オバニオンなんかの歌声がのったら超ツボです。

逆にボブ・シーガーやクリス・レア。。。。。。

あ!トッド・ラングレンの声でも聴いてみたい!

願わくば、全然知らない、若いアーティストに歌ってもらって、「おお!こんな魅力が!」という驚きも味わってみたい。

3曲目はEven the Pain

1996年に発売されたアルバム『シェルター・ミー』収録。

2010年のアコースティック・ライヴ CD/DVDでも歌っています。こちらはピアノでの弾き語り

わたしはリチャードの曲では「明るい(コードの)曲」ほど泣けるのですが、この曲はその最たるもの。

世の中にこんなに美しくて哀しい曲があるのかといつも思います。

自分が打ちのめされていて、目の前のことをふり払うだけで精一杯の時

(とはいっても、こうしてぴんしゃん生きてるんだから、たいした苦労じゃない、、、

要は全て自分に根ざした問題であって、それ以上でもそれ以下でもないんだよなー)

反対になんでもない平穏な日

幸せでるんるんな日

のーてんき丸出しの日、

それからもう今は逢えない父親やココちゃんのことを想って泣いたり笑ったりするとき、、、、

いつでも、どんなときもこの曲は、わたしを嬉しい、優しい、穏やか、楽しい、少し哀しい、、、、そういう気持ちで包んでくれます。

でもちょっと『棘』もある、、、でもその棘は、ゆっくりゆっくり溶けていって身体と同化しちゃうような。

普段はガチャガチャした曲や、ベートーヴェンの雄雄しい曲が好きです。

でもときどき帰りたくなるのがバッハ(ほんとうはペッツォルト作曲)の114ト長調と115ト短調のメヌエット(A・M・Bのためのクラヴィーア小曲集)や、ブラームスのピアノトリオ、ベートーヴェンのヴァイオリンのためのロマンス2曲。

115番のト短調は子供のとき初めて家でおさらいしたときの、びっくりして途中で弾けなくなってしまった、でもすぐに「弾きたい!」と願ったあの気持ち、今でも覚えています。

「来週からこの曲ね」と先生がお手本でちょっと弾いてくれたのは冒頭だけだったので、よけいに後半でびっくりしたのです。

Even the Painはわたしにとってこれらの曲みたいな存在なんです。

哀しいけど明るい、嬉しいけど切ない、、、、そういう曲です。

最後まで読んでくださりありがとうございます。

蛇足ですが今回のチョイスの中からあえてはずしたものについて。

まずは彼が多数参加しているバッキングヴォーカルやデュエットのもの。

これはどんなに美しかろうがカット!

厳密な意味での「美声」を求めるなら、そりゃ若い若いペイジズのころの声なのでしょうが、それはもはやリーグが違う。

また、ディズニーの曲やなにかしらのコンピレーションアルバムなどにゲスト出演した際のヴォーカル、これもとんでもなく美しいのですが、、、「お客さま」的な感じがどうしてもしちゃうというか、オリジナル作品とは魂の度合い・気合が違うような気がして、、、決して片手間ではなく、むしろ素直に歌っているとは思うのですけどもね。

あくまでも、本人のオリジナルアルバムの中で、美しい曲を選びました。

それから2010年に発表されたクリスマスアルバムも除きました。

これは新作が1曲収められているものの、4曲はクリスマスカロルです。

Lo How A Rose e're Blooming(Es ist ein Ros'entsprungen エサイの根より),

What Child Is This(御使いうたいて),

O Come, O Come Emmanuel(久しく待ちにし主よとく来たりて),

Silent Night(Stille Nacht きよしこの夜)の4曲と

オリジナルの「 I Always Cry At Christmas」が入っているミニアルバム。

これはちょっと、、、、さすがにリーグが違うどころの話ではないです。

(こんな言い方は、茶化しているみたいでいやなのですが「洒落になんないでしょ」って、こういうことを指すのでしょうかね)

両親が聖歌隊や少年少女合唱団指揮者という家庭で生まれ育ち、教会で歌ってきた人が歌うアドベントの歌ですから、

多少「リチャード・ペイジ」的なアレンジが加わっているとはいえ、(本人の多重録音のコーラス部分とか)

「本歌取り」ではなく本歌そのものになっちゃってるというか。。。。(←そんな日本語ないか)

このアルバムの前では言葉を失います。

じっくり音楽に向き合う、、、寄りそう、、、、そしてちょっと厳粛な気持ちになります。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )