名古屋で指された昨日の第6期叡王戦五番勝負第四局。

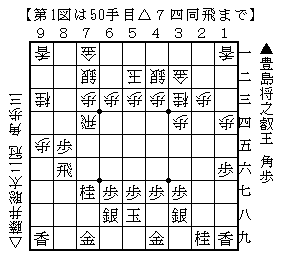

豊島将之叡王の先手で相掛かり。藤井聡太二冠が先後同型に組んだのが拙かったようで,早々に差がついていたようです。

先手が7筋の歩を突き捨てたところ。後手はこれ以前に手を変えるべきだったという感想が残っているので,すでに先手が有利です。なぜ有利なのかはここからの進捗ではっきりします。

まず☗6五角と打ちます。飛車を逃げると☗9二歩と打たれて駒損になるので後手は☖6四角と打ち返しました。☗7四角☖8六角で飛車交換。角取りが残っているので☗5六角と逃げました。

手番は後手なのですがさほど有効な手がありません。☖9六歩と突きました。先手は☗8四歩と打ち☖8二歩を強要させて☗9四歩。

これで先手の駒得が確定。分かりやすく先手よしです。総じていえば先手の事前の準備に後手がうまく対応できなかったという将棋だったのではないでしょうか。

豊島叡王が勝って2勝2敗。第五局は来月13日に指される予定です。

5月13日,木曜日。妹を通所施設に迎えに行きました。妹はゴールデンウィークは自宅で過ごし,通所施設に送ったのは6日の木曜日でした。なので7日の金曜日は迎えには行かず,その週末はグループホームで過ごしていました。

午後8時にピアノの先生から電話がありました。16日に予定されていたピアノのレッスンを,15日に変更したいとの申し出でした。了承しました。

5月14日,金曜日。妹の歯科の通院でした。この通院がありましたので,この週は妹を木曜日に迎えに行ったのです。

5月15日,ピアノのレッスンがありました。午後5時半の開始でした。

5月16日,日曜日。この日に1冊の本を読み終えました。『麻雀 理論と直感力の使い方』というものです。

僕は別に哲学関係の本やドストエフスキー,あるいは夏目漱石に関連した本だけを読むというわけではありません。このことは,将棋関係の本については何冊かの書評を書いているのでお分かりでしょう。そして将棋ばかりではなく,競馬なども含め,様ざまなジャンルの本を読みます。この本もそういったものの1冊でした。

題名から分かると思いますが,この本は麻雀に関連した著作です。こうした類の本について詳しく紹介したことはないのですが,この本についてはある観点から触れておきたいのです。それが何かということも,おそらく題名から予測できるのではないでしょうか。理論と直感力といわれるとき,理論というのはスピノザの哲学でいうところの第二種の認識cognitio secundi generisを意味し,直感は直観scientia intuitiva,すなわちスピノザの哲学でいうところの第三種の認識cognitio tertii generisを意味するからです。著者は近藤誠一という麻雀のプロですが,内容を精読すると,確かにそれは第二種の認識と第三種の認識を明らかに意味していて,第三種の認識というのがどのような認識であるのかということについて,それが具体的なものとして示されています。要するに,第三種の認識というのがどのようにして人間の知性intellectusのうちに現れるのかということを,この本はわりと分かりやすく例示してくれているのです。

こうした観点からの考察なので,麻雀について必要以上に詳しく書くことはしません。

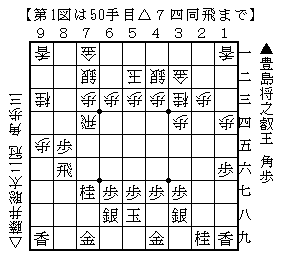

豊島将之叡王の先手で相掛かり。藤井聡太二冠が先後同型に組んだのが拙かったようで,早々に差がついていたようです。

先手が7筋の歩を突き捨てたところ。後手はこれ以前に手を変えるべきだったという感想が残っているので,すでに先手が有利です。なぜ有利なのかはここからの進捗ではっきりします。

まず☗6五角と打ちます。飛車を逃げると☗9二歩と打たれて駒損になるので後手は☖6四角と打ち返しました。☗7四角☖8六角で飛車交換。角取りが残っているので☗5六角と逃げました。

手番は後手なのですがさほど有効な手がありません。☖9六歩と突きました。先手は☗8四歩と打ち☖8二歩を強要させて☗9四歩。

これで先手の駒得が確定。分かりやすく先手よしです。総じていえば先手の事前の準備に後手がうまく対応できなかったという将棋だったのではないでしょうか。

豊島叡王が勝って2勝2敗。第五局は来月13日に指される予定です。

5月13日,木曜日。妹を通所施設に迎えに行きました。妹はゴールデンウィークは自宅で過ごし,通所施設に送ったのは6日の木曜日でした。なので7日の金曜日は迎えには行かず,その週末はグループホームで過ごしていました。

午後8時にピアノの先生から電話がありました。16日に予定されていたピアノのレッスンを,15日に変更したいとの申し出でした。了承しました。

5月14日,金曜日。妹の歯科の通院でした。この通院がありましたので,この週は妹を木曜日に迎えに行ったのです。

5月15日,ピアノのレッスンがありました。午後5時半の開始でした。

5月16日,日曜日。この日に1冊の本を読み終えました。『麻雀 理論と直感力の使い方』というものです。

僕は別に哲学関係の本やドストエフスキー,あるいは夏目漱石に関連した本だけを読むというわけではありません。このことは,将棋関係の本については何冊かの書評を書いているのでお分かりでしょう。そして将棋ばかりではなく,競馬なども含め,様ざまなジャンルの本を読みます。この本もそういったものの1冊でした。

題名から分かると思いますが,この本は麻雀に関連した著作です。こうした類の本について詳しく紹介したことはないのですが,この本についてはある観点から触れておきたいのです。それが何かということも,おそらく題名から予測できるのではないでしょうか。理論と直感力といわれるとき,理論というのはスピノザの哲学でいうところの第二種の認識cognitio secundi generisを意味し,直感は直観scientia intuitiva,すなわちスピノザの哲学でいうところの第三種の認識cognitio tertii generisを意味するからです。著者は近藤誠一という麻雀のプロですが,内容を精読すると,確かにそれは第二種の認識と第三種の認識を明らかに意味していて,第三種の認識というのがどのような認識であるのかということについて,それが具体的なものとして示されています。要するに,第三種の認識というのがどのようにして人間の知性intellectusのうちに現れるのかということを,この本はわりと分かりやすく例示してくれているのです。

こうした観点からの考察なので,麻雀について必要以上に詳しく書くことはしません。