開聞岳を背景に美しい日の出。

寿司の龍太郎、ボリュームたっぷり「中ランチ」1280円!

お茶街道ゆとり館のランチバイキング1080円。リミッターを解除したが、

私ももう若くない。頴娃のお茶は、おいティーなあ!

この前図書館で借りてきたのは、

①ドグラ・マグラ(上中下巻) 夢野久作著

②黒死館殺人事件(上下巻) 小栗虫太郎著

③単独行者(アラインゲンガー) 新・加藤文太郎伝 谷甲州著

④よくわかる山の天気 平井史生著

の4種類、計7冊でした。

まず①から読み始めたもののなかなか読み進められないので④を平行して読み、

続いて③、最後に②という順番で読み終えました。

④は、たまたま目についた感じで、山登り、写真撮影の際にもう少し天候に関する知識を

身につけたいと以前から思っていましたので借りました。天気に関する入門書みたいなのが

数冊並んでいた中で、一番「簡易」そうなのを選びました。ほかのは、難しい数式みたいなのが

多く羅列されていたので…。私の場合は、この本の内容すらすべて習得するのははなはだ困難で、

「読まないよりはマシ」程度かもしれません。時間をおいてもう一度読み直して、少しでも自分の

知識として身につけて、より実践的に役に立てられたらと思います。

①は予想以上に強烈で、何度も読むのを頓挫し、途中で放棄しようかと思いました。普通、

推理小説(探偵小説)は、読み始めると先が気になって、加速度的に読むスピードが上がるのが

常だったんですが…。下巻になって、ようやく「謎解き」らしきものが始まるものの、解を求めるのが

はたして「常人」なのかどうかも不明で、事実は万華鏡のように妖しい光を放ち堂々巡り、読み手の

混乱は深まるばかりです。しかしこれ書かれたのが大正~昭和初期なのに、古さ、時代遅れをあまり

感じさせないのが恐ろしい。主題が現代的というか、先見の明があったのでしょう。

③は、加藤文太郎氏自身の手記『単独行』がなかったので借りたもの。極端に言えば、

新田次郎作の『孤高の人』と表裏一体といえる小説で、同じく孤高の登山家・加藤の生涯を素材に

描きながら、性格はかなり違います。『孤高~』が加藤の「異才」あるいは「孤高」ぶりをより高めるための

脚色が強く、登山以外のサイドストーリーの描写が7割くらい占めているのに対し、③は、

より史実に沿った描写に努めているように見え、逆に登山シーンが7割くらいに及んでいます。

「読み物、物語」としては『孤高~』が上で、主人公=加藤に感情移入してぐいぐい引き込まれるのに対し、

③はできるだけ客観的、冷静に加藤の足取りを追い求めているようです。大雑把に言えば、

登山に興味のない方は『孤高~』を、登山を少しかじっている方には③がお勧めなのかもしれません。

私としては、③を読むことで『孤高~』の補完ができたようで、良かったと思います。加えて、いずれ

加藤氏の手記を読むことで、自分なりの加藤像がより鮮明になると思われます。

②は、①とともに江戸川乱歩氏の書評などを読んで以前から興味を持っていながら、

これまで読む機会を逸していた推理小説。実は組し易いと勝手に思い込んで一番最後に

まわしたのですが、これがまた強烈な怪作で、難解、てこずりました。①を読んでいる最中に、

「この作者は医学か理学系の出身だろうな」と予想したら文学部卒とのことで大外れ、一体

どこであのような学術的な知識を得たのだろうかと驚きました。②の作者はそれ以上の博識者で、

しかもその知識のほとんどを読書などから独学したらしく、驚嘆するしかありません。そして

その知識、博学ぶりが、怒涛のように溢れ出る文章は難解極まりなく、これをすべて理解しながら

読み進めたならば、どれほど時間がかかるかしれず、わからない部分には深入りせずに躊躇なく

読み飛ばしました。これは①についても同じで、私には難易度が高過ぎました。①②ともに、

それぞれの作者が「これを書くために生まれてきた」というくらいに精魂込めて書き上げ、結果、

この一冊で文学史上に名を刻むこととなりました。しかし、それがためか、二人とも早世、すべてを

この完成に捧げ、命を削りながらの創作だったのでしょう。

当初から、ちょっと欲張って借りすぎたかなとやや危惧していたんですが、予想以上に難航しました。

一方、推理小説は調子づくと止まらなくなって、一晩で読み終える可能性もあり、楽勝だろうと楽観的

だったのも事実です。こんな難しい推理小説もあるんですね! 日頃使わない頭を酷使できた点は

よかったとしておきましょうか。

*本を返却したついでに、アサヒカメラをじっくり読んできました。この手の写真雑誌は、

本屋さんでサラッと立ち読みする以外に、普段滅多に読むことはありません。巻頭の

篠山紀信さんのヌード写真特集、どうにも黒死館殺人事件の世界観とオーバーラップして

困りました。黒死館には官能的な場面は皆無といってもいいくらいなのに、中世ヨーロッパを

髣髴させる舞台設定が、篠山さんの写真に通じている気がして混乱しました。頭の中の

残像が鮮明すぎるようです。

あとその他の記事では、キャノンのインクジェットプリンターの「交換インク比較実験」が

興味深かったです。私自身は、純正のインクしか使ったことないんですけどね。

格安系は、総じて経年変化に弱い傾向が顕著でした。キャノン・サイドの「インク開発、製造に、

莫大な費用が投資されている」という主張はわからなくはないけれど、そこを何とかして、

もう少し安く提供してくれると、よりありがたいですよねえ。

和歌山市は、大晦日から二日にかけて、強い北風が吹く荒れたお天気でした。

幸い雪雲はあまりかからずに、少しチラついた程度でした。

三日からは穏やかな天気が続いています。

いつまでおいていても鳥につつかれるだけなので、今日ハクサイを二つとも収穫しました。

大きなフンがあるので、それなりに大きな鳥が食べているのでしょうが、かなり用心深い鳥らしく、

結局現場を押さえることはできませんでした。

コマツナ(小松菜)の二回目の間引きをしました。(写真は間引き前)

ハクサイを収穫し終えたカゴに、ラディシュ(二十日ダイコン)の種を蒔きました。

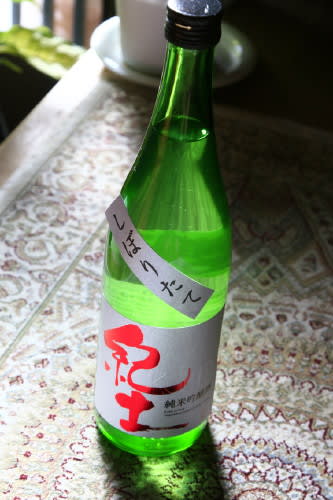

「紀土(KID・キッド) しぼりたて 純米吟醸酒」です。義弟が年始にもってきてくれました。

海南市(和歌山市の南隣)にある平和酒造という酒蔵の銘柄なのですが、出荷量が少ないのか、

取扱店がほとんどなくて、和歌山市の酒屋さんで売っているの見たことないんですよ。

義弟はわざわざ酒造所へ行って、直接買ってきたそうです。なので、地元のお酒ながら、

私も飲むのは初めてなんです、楽しみだなあ。

獺祭とか鍋島みたいに全国的にブレイクしてほしいような、知る人ぞ知る隠れた銘酒として

末永く落ち着いて味わいたいような、どちらがいいのか、複雑な胸の内です。

年始のお酒として我が家が用意したのが「〆張鶴(しめはりつる)」、新潟県村上市のお酒です。

マイ・コレクション(それほど大げさなものではないですね、秋に土井商店で買ったもの)の中から、

一番縁起よさそうな名前なので選びました。初めての銘柄でしたが、なかなかのパフォーマンスです。

お正月気分もそろそろ終わりですかね。

昨秋退職した際に、職場関係の方々への挨拶状に添えた写真です。

関係者には旅行とか写真に興味のある方はほとんどいないので、一般にわかりやすい

インパクトのある風景と、インクジェット紙でも発色がよかったのでこれを選びました。

「美しく燃えて散っていった…」というメッセージは、残念ながら伝わらなかったと思います。

【紅葉が見頃となった滝見沼~大雪山高原温泉にて/2014.09.21 撮影】