【三俣山北峰方面へ続く斜面の紅葉~小鍋付近から見上げる/2018.10.17撮影】

【小鍋の壁の紅葉~三俣山北峰斜面から/2018.10.17撮影】

小鍋周囲の壁付近から、ゆく手(北峰へ続く斜面)を見上げて写したもの。足場が悪く三脚を立てられず、

私としては珍しく手持ちで撮影している。

上の写真の上部ガレ場付近から、逆に小鍋の壁を見下ろして写したもの。今はもう手放してしまった、

キヤノン純正の70-200mm/F2.8 望遠ズームレンズのⅡ型で切り取って撮影した。この周辺付近の

ドウダンツツジの色付きが見事だったことがよくわかる。

今日も元々の予報よりは天気に恵まれ、午前中は強い日差しもあり、引き続き旅の片づけを粛々と行い、

洗濯物もほとんど処理ができました。当初の週間天気予報通りだと、幾日も旅の道具が家の中に

うずたかく積んだままになるだろうとあきらめていただけに、これはうれしい誤算でした。

さらに隙を突いて外の作業も少ししておきました。サトイモ(里芋)の葉には、今アブラムシが

大量発生していて、それを嗅ぎつけ集まってきたテントウムシとの間で生き残りをかけて仁義なき戦いが

繰り広げられています。

マクロレンズを用いなかったので見にくいでしょうが、写真中央はテントウムシの幼虫です。

さらにわかりづらいでしょうけど、その幼虫にアリがちょっかいをかけている様子です。アリにとっては

大好物のアリマキ(アブラムシ)の蜜が得られなくなると困るので、テントウムシは邪魔者、排除しようと

躍起です。

こちらは葉の裏にいたテントウムシの成虫。成虫だけでもかなりの数がいるようです。

観察していると、テントウムシを追い払おうとして、アリがたぶん噛みつくなどして攻撃し、次々仕掛け、

テントウムシは一時逃げ惑いますが、すぐまた体制を整え、アブラムシを捕食するを繰り返しています。

小さな小さな世界ですが、自然の営みが繰り広げられているんですね。三つ巴で知恵を絞り、

生き残りをかけた戦いが続くのです。

私としては、アブラムシの大群がきれいさっぱり一掃されるのを願うばかりなのですが。

旅行出発前に準備してあったカゴ×2個へフダンソウ(うまい菜)の種を蒔きました。本当は種蒔きしてから

出発すればより良かったんですが、間引き作業までしてくれませんのでね。

まだまだ咲き続けている百日草。

ギボウシ。

日付が変わった深夜、無事秋の旅を終え、自宅に帰り着きました。

本来ならこの時期一番のお目当て、ナナカマドの紅葉は壊滅的な状況で、この点だけみると

さっぱりぽんの結果でしたが、風あり雪ありその他諸々、大雪山に登るたびに様々な予期せぬ

出来事が重なり、個人的には記憶に残る、思い出深い年になりそうです。

ちょうど帰る頃になって天気が安定してきそうな気配に少し迷ったのですが、次の新しい

仕事に備え、ちょとでもインターバルがほしいと思い、予定を早めに切り上げて船に乗りました。

戻ったら今度はこちら関西が悪天候続きの予報で、これでは旅の荷物の片づけがはかどらないなと

がっかりしていたら、今日は雨は降らず曇り空で経過、おかげで、テントや寝袋など、ザックの中に

長いこと突っ込んだままにしておきたくない用具には、風を通し、おおまか仕舞うことができました。

すべて片付くのはまだまだ先のこと、体調を整えつつ、あとは徐々に手を手けられたらと思います。

用足しにフェリーターミナルへ赴くと、ロビーで大阪のSさんとばったり。彼女と日本海航路の船で一緒になるのは

これで三度目か。もちろん示し合わせたわけでなく、今回も私が乗船予定日を変更していなければ出会うこともなく、

北海道へ来ていることさえ知らなかった。それだけお互い(特に私が?)頻繁に出歩いているというだけなのかも。

本日は込み合っている(たぶん、貨物が多い)とのことで、普通車のほとんどが船底(一階)へ押し込まれるみたいで、

あきらめ仕方なく先頭近くに陣取り、早めに乗船し、空いているうちにお風呂へ入る作戦に切り替えた。

部屋は今回も直接窓口で変更を申し出た割には窓側の席が押さえられ、その点は助かった。やはり普通車

(乗客)が特別多いわけでなく、どちらかと言えば空いていて、積荷が多かっただけみたいだな。積み込み作業が

遅れ、帰りもまた出航が定刻を大幅に超過した。

お互い風呂上りでさっぱりし、プロムナードのテーブルで飲み食いしながら歓談。娘さん、もう女子大生だって!?

最後にお目にかかったのはまだ小学校の低学年くらいの頃だったか、ずいぶん長い付き合いになったなあ。

タイミングを計り、台風が去り、波が収まるのを待ってから乗船したつもりがこの日の北海道は荒れ模様で風が強く、

けっこう波も高くて、酔いが回ってベットに戻る頃にはかなり揺れていた。

9月26日(木) 晴れ時々くもり

早朝目が覚めたときにはすでに波は収まり、西に向かうに連れますます穏やかになっていった。

乗客(観光客)は絶対数が少ない上にあまり公共の場には出てこないみたいで、プロムナードは終始

ガラ空きの状態で、Sさんと二人だけ(あるいは私ひとりだけ)で占領している時間帯も多かった。状況によっては

席の確保が難しいくらい、船の中では人気の場所なのに。

朝食時もまったくの無人。写真の「栗どらやき」は柳月の季節限定品で、栗の実がたくさん挟み込まれていて

とてもおいしかった。

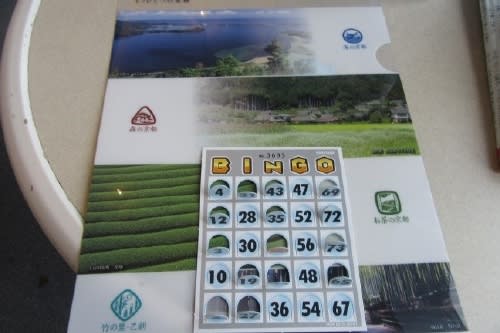

ビンゴ大会は参加者が少なく、その上本日はホクレン協賛で景品が多くて、空クジほとんどなしみたいな

状況だった… にもかかわらず、外れた。開き方がバラバラで、最後は5リーチまでかかってもビンゴできず、

ああ情けなや。見ておわかりのとおり、Gの列がまったく開いていない、これが敗因、まさにGショックだ。

ビンゴできなかったのがたった9名だったので、結局その方々には残念賞として写真の京都観光連盟提供の

クリアファイルが渡され、全員がなんらかの商品を手に入れられた。この無様な結果を糧に敗因を分析、

傾向と対策を研究し、次回に臨みたい。

天候はずっと穏やかに経過し、夕陽が海に沈むかと思われるも、最後は水平線上の雲に阻まれた。

Sさんとも「ではまた忘年会で」と別れたが、よく考えたら、新しい仕事を始める私がその時期に

休みを入れられるのかどうかが大変微妙で、そう安請け合いもできないなと思ったが後の祭りだ。

出航が遅れたはまなすであったがその後スピードアップし、定刻より15分以上も早い21:00前には

舞鶴港に入港した。船底に、しかも前方から突っ込んで一番奥に駐車させられた私の車の下船は

べべから二番目、外に出たのは21:15であった。でもまあ本来ならこれが定刻。幸い明日は休みだし、

事故を起こさないよう慌てず焦らず走る。

高速道路は工事中で車線変更規制の箇所がずいぶん多かったが交通量は少なめで、順調に走り、

日付が変わった深夜、無事帰宅できた。

オール下道で走り、小樽港には15:30頃到着した。新潟行らべんだあの乗船時間に

間に合ったので、旅程中ずっと避け続けることに成功していたハチマキおじさんのご尊顔を

最後の最後に仰ぐことになった。茅ケ崎のNさんに、ハチマキさんが今日の新潟便で帰ることを

事前に聞いていたのだ。

新潟行が午前中の出発だった頃にはまずあり得なかったご対面だが、夕方発になったことで、

同じ日なら少し早めに到着さえすれば、港でお見送りすることが可能になったわけだ。

ではまた忘年会でと別れたが、この年末も例年通り忘年会が開かれるのかどうか?

魚真に17:00頃着いたら、カウンターはほぼ満席で、私の両隣はアジア系の外国人旅行者だった。

お昼のとんかつとごはん大盛りが効いて、お腹あまり空いていない。いつもの魚真にぎりはやめて、

ひとまわり小ぶりな「小樽にぎり」にしておいた。

「魚真焼・小」を頼んでここでも満腹に。

腹も身の内、これ以上はさすがにヤバい。ビールもお代わりせず、一杯だけにしておいた。

このところなぜか、小樽に着く前にお腹いっぱい食べすぎるのよねえ。

上富良野のまるますでお昼をいただいた。迷った挙句、今回も「豚さがり」と思いきや、

さがり単品の定食は残念ながら廃止されていて(セットメニューには残っている)、第二候補の

「ロースかつ定食・1100円」にした。

かつはサクッと揚がっていてボリュームもあり、大中小から選べるごはんを「大」にしたら

満腹になった。

とんかつは大好きで、お弁当でもよく選ぶのだけれど冷たいからなあ… やっぱ揚げたて

アツアツほくほくがいい。

食べ終わって店外へ出て、「ぶどう、ご自由にお食べください」の立て看板に気がついた。

ひと房切り取っていただくと、さっぱりした甘みでおいしかった。デザート付きとは、ナイス!

9月25日(水)曇り時々晴れ

車中泊体制だと途中お土産を買うことは難しく、最終日がとにかく忙しくなるのが宿命だ。

当麻町の農産物直売所は水曜日が休みなので昨日のうちに買っておいた。この秋もカボチャに

結構いいお値段ついているけど、ここのカボチャは良心的な価格に思えたので外したくなかったのだ。

大きな白いのが「雪化粧」という冬至南瓜、下の黒いのが「ダークホース」っていう新種?

おいしかったらいいのだけれど。

買ったのはいいが、置くのは助手席の座席上しかない。しかしここにものがあると、レギュラーなもの、

たとえばお弁当などの置く場所がなくなり、ちょっとのことで車内の生活習慣が乱れちゃうのよね。

サッポロクラシックビールを大小計3箱。消費増税前の駆け込み需要みたいやね。

柳月のお菓子。

土井商店で日本酒を5本。

あとはスーパーでワインを自分用、土産用合わせて5本。

そして美瑛の農産物直売所でジャガイモを少々。ジャガイモも高いなあ。作柄あまり

良くないのかねえ。

本降りの雨が夜半まで降り続いたが土砂降りとまではならず、さらに意外なことに風はまったく

強くならなかったので、身構えていた割には台風崩れの低気圧の影響は、北海道ではほとんど

なかったみたいだ。今、米、かぼちゃ、ジャガイモ、玉ねぎなど、北海道は収穫真っ盛り、

影響少なく被害を免れたのは良かった。

今回の旅で最初のほうで行ったきりだったトリトン旭神店。その気があればその後もまったく

行く機会がなかったわけでないんだけど、満を持してというよりかはやはり、財布の紐を

堅くする意味で意識的に遠ざけていたと言うほうが正しいのかも。

今回の食べ収めで行ってみたら、どうにか旬さんま(生さんま)が入荷できているようで、

ようやくありつけたよ。高かったけど、これって秋の旅のお約束だもんね、納得。

本日のデザートは柳月のおはぎ(つぶあん)。これもお彼岸の前後しか店頭に並ばない

この時期ならではの一品。この旅初のスイーツって感じ。以前は天気が悪いのをいいことに、

食べ歩きで暇をつぶしたりしたものだけど、これもこの頃は自主規制中。

9月23日(月・祝日) 雨

台風から変わった低気圧の影響で午前中から冷たい雨が降り続き、気温が上がらず寒いくらいだ。

最高気温が13~14℃までしか上がらず、関西で言うところの真冬並みの冷え込みだ。

道の駅近くの笹一でラーメンを食べて暖まる。しおラーメン(700円)に+250円で

ミニチャーハンがセット出来る「満腹セット」を注文した。もう+100円で「しお野菜」にしたほうが

内容も値段的にも上川のあさひ食堂との比較がしやすいと気がついたのは、注文が通った後だった。

チャーハンは焼き豚入りの私好みのタイプ、ラーメンはあさひと比べるとかなりのこってり系で、

おそらくスープのベースにバターを使っていると思われる。ラーメンの味は好みがわかれるので

どっちがどうって言いにくいなあ。

東川の図書館の網戸で雨宿りしていたトンボ。もうすぐさらに風雨強まるぞ、気をつけて!

この夏読み残していた「十角館の殺人・綾辻行人著」を読破、まだまだ時間がたっぷりあったので、

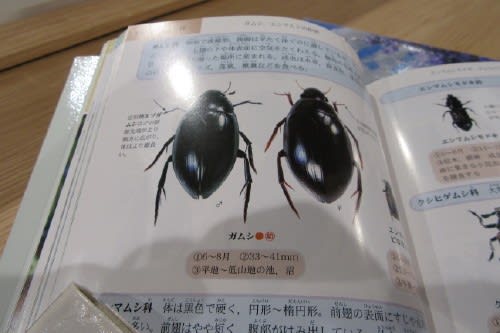

そうだ、この前見た昆虫の名前を探ってみようと思いつき、昆虫関係の資料を選び調べてみた。

そしたら、水生昆虫のゲンゴロウに近い種類に「ガムシ」というのがいるのに気がついて、

つるりとした羽の触感など、たぶんこ奴でなかろうか。

さらに昆虫コーナーには「ゲンゴロウ・ガムシ・ミズスマシ」専門の本があるのを発見。

その中に「エゾガムシ」というのがいるのを見つけた。私にははっきりと分類はできないが、大きさや

生息地などから、たぶんこいつじゃあなかったのかな。

ゲンゴロウとかミズスマシは知っていたけど、ガムシってのは聞いたことなかった。水生昆虫の中では

かなり大型のタイプだ。

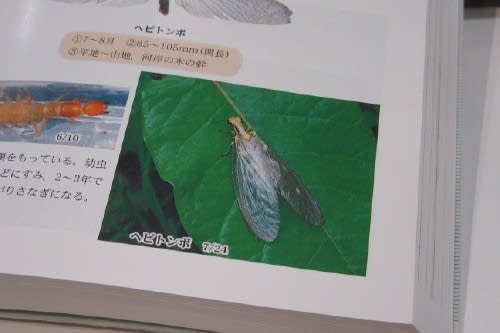

そしてさらについでに、この前九州で目にした不思議な昆虫のことを思い出して、こいつの

特定に挑んだ。セミのような羽をもつ蛾のような虫、いったい何をヒントにたどり着けばいいのやら。

どの科に属する虫なのかわからず、蛾の欄を見たり、セミの分類で探してみたり。

そしたら、ウスバカゲロウに近い仲間の欄で見つけたのがこの「ヘビトンボ」。フォルムから

まずこれに違いない。「札幌の昆虫」って本で見つけ、北海道から九州まで広く生息している

昆虫なんだなあ。和歌山ではこれまで見たことも聞いたこともなかったけれど、ポピュラーな

虫なのだろうか?

まず名前の「ヘビトンボ」がすごいインパクト、そのまま作品中でも使えそうなネーミングで、

検索中に見つけた文章に「ナウシカの世界に出てきそうな虫」ってのがあったが、ほんとにそんな感じ。

現実離れしているというか、アニメとか漫画の世界に登場する、クリエーターに創造されたような

独特の容姿を持つ。ジュラ紀の巨樹の合間を飛んでいても不思議じゃあないよな。

こんなの皆さんの近所にいます??

せっかくのこの上天気、しかも滅多にお目に掛かれない雪景色でもあり、もう少し先まで

足を延ばしてみることにし、歩みを進めた。

第二花畑から先、私を追い越していった登山者の足跡のみがついていた。

ここから先さらに雪が深まり、40~50cm程度の積雪量だと思われる。先を行く登山者、

歩くのがお上手と見えて雪に足をとられるような様子がなく、足取り軽く進まれている。

しかしそうでなく、いったん凍って表面が固まっていた雪が日差しで解けて、だんだん柔らかく

なってきているのだとすぐあとで気がついた。彼が通った時にはまだ雪が締まっていて、靴が

あまり沈まなかったのだ。

時々雪の中深くに足がめり込み、時間がかかり、体力も奪われる。日帰り装備でこれなのだから、

山泊まり装備だとかなり苦戦するに違いない。

散らずに持ちこたえたナナカマドの紅葉と東大雪方面の山々。

エイコの沢手前付近で、私としてはこのあたりで限界と思い、ここで引き返すことにした。

ちょうどそこへ先ほどの登山者が戻ってきて、この先紅葉も期待できそうになく引き返した

とのことであった。

さらにそうして立ち話していた我々のもとに後発の登山者が追いついてきて、彼はスノーシューを

ザックに備えており、できたら山頂まで行きたいと我々を追い越していった。

しかししばらくするとやはり引き返してきて、ハイマツ帯の木が雪の重みで倒れ掛かり、通行が

困難なのであきらめたとのことであった。このあと20~30名程度の登山者が次々やってきて、

中には泊り装備の方々も見受けられたが、はたしてどこまでたどり着けたのだろうか。

札幌のIさんも長靴で登ってきて、できたら緑岳山頂まで行きたいと仰っていた。

雪の状況は刻々と変化するのでこのあとのことは想像するしかないのだが、いずれにせよ

相当困難な登山になったのには違いない。

遠望の緑岳斜面、数名の登山者が下山しているらしいのがわかった。これは早朝北海洋さんが

写真撮影を兼ねラッセルして板垣新道~緑岳までつけたルートをたどり、管理人やWさんが先導し、

雪慣れしていない登山者とともに下っている様子だったと後で聞いた。上は、下で考えていた以上に

深刻な状況であったようだ。

下山時の樹林帯の様子。

残っていた色づいたナナカマド。

見晴台からの雪化粧した高根ヶ原。できればこれを山上から眺めたかったところだが、それは限られた

エキスパートのみに許される世界なのだろう。

高原温泉駐車場では顔なじみの方々数名とお会いできた。このあと沼巡りすればさらに多くの旧知の

方と再会できたようにも思うが、私とすればこれで大満足し、温泉で疲れを落とせれば幸せであった。

三連休初日の晴天、山上はすでに冬山ということもあり、多くの方々は山頂を目指す登山はあきらめ、

高原温泉沼めぐりへと向かわれたと思われる。沼は相当な人出だったのと違うかな。