製作に取り掛かってからはや4か月目(汗)の「紙で作る日本の蒸気機関車」の5680。

ロッド周りを組み付けてようやく完成の運びとなりました。

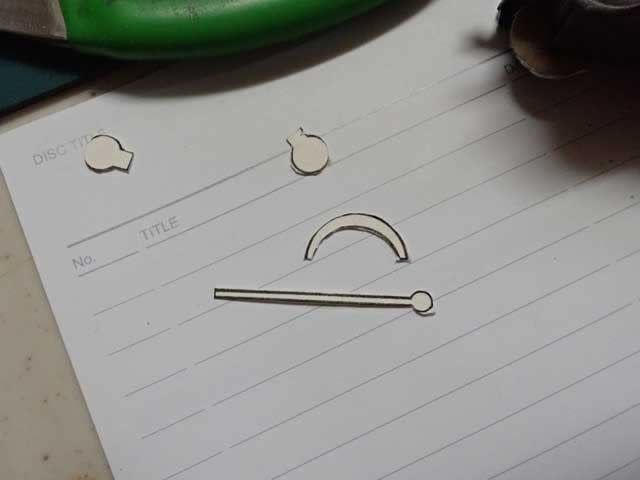

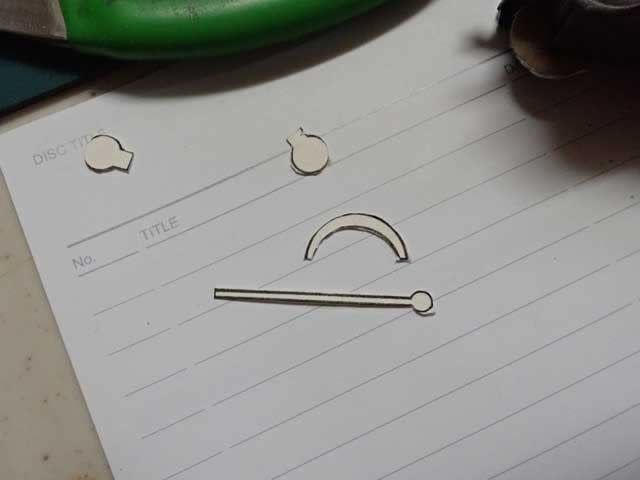

例によって台紙からパーツを切る出すところから入るのですが、これまでで一番細かなパーツだけに切り抜きには神経を使いました。

これが公式側、非公式側と二組ある上にパーツが左右非対称なものもあり、うっかりすると間違えそうです。

尤も、可動させる訳ではないので、切り抜いたパーツは車輪やピストンに貼るだけなのでその意味では楽ですが。

腕の雑さは置いておいて、これで一応完成という事にします。

流石にロッド周りが付くとそこそこ蒸気機関車らしい外観になったのは幸いでした。

尤も、これは「黒く塗ったからどうにか見られる」面も大きかったと思います。これがホワイトボディだったら更に見た目の悲惨さが拡大していた事でしょうから(大汗)

今回は最初の製作という事もあってNゲージではあまり見ない明治期の蒸機に手を出したのですが、いざやってみると曲げの工程が意外に多いのとバッファをはじめとする近代機では見ない装備にまごつかされたりして意外に手強かったです。

(そういえばパーツリストになかった「ねじ式連結器」をいつかスクラッチで作ってみようかと思っていますが、これがまた手強そうな気が)

とはいえ、本書のペーパークラフトの要領はある程度分かった気がするので、次回作以降にフィードバックできればなと思います。

さて、次は何にしましょうか(汗)

ロッド周りを組み付けてようやく完成の運びとなりました。

例によって台紙からパーツを切る出すところから入るのですが、これまでで一番細かなパーツだけに切り抜きには神経を使いました。

これが公式側、非公式側と二組ある上にパーツが左右非対称なものもあり、うっかりすると間違えそうです。

尤も、可動させる訳ではないので、切り抜いたパーツは車輪やピストンに貼るだけなのでその意味では楽ですが。

腕の雑さは置いておいて、これで一応完成という事にします。

流石にロッド周りが付くとそこそこ蒸気機関車らしい外観になったのは幸いでした。

尤も、これは「黒く塗ったからどうにか見られる」面も大きかったと思います。これがホワイトボディだったら更に見た目の悲惨さが拡大していた事でしょうから(大汗)

今回は最初の製作という事もあってNゲージではあまり見ない明治期の蒸機に手を出したのですが、いざやってみると曲げの工程が意外に多いのとバッファをはじめとする近代機では見ない装備にまごつかされたりして意外に手強かったです。

(そういえばパーツリストになかった「ねじ式連結器」をいつかスクラッチで作ってみようかと思っていますが、これがまた手強そうな気が)

とはいえ、本書のペーパークラフトの要領はある程度分かった気がするので、次回作以降にフィードバックできればなと思います。

さて、次は何にしましょうか(汗)