記事公開日:2018年03月30

“身体拘束”の実態

いま、精神科病院での“身体拘束”が増えています。

厚生労働省の調査によると、その数は1日1万人以上で、ここ10年では2倍以上に増えています。状況により患者の肩、腰、両手、両足を固定しオムツを着用させる“身体拘束”は「患者が自分や他人を傷つけるおそれがある」などと指定医が判断したときのみに許されるものですが、長期間拘束されるとエコノミークラス症候群などを起こすリスクも指摘されています。

精神科病院の中で何が起こっているのでしょうか。

「身体拘束」された後に、家族が死亡したと訴える遺族がいます。

2017年5月。ニュージーランド人のケリー・サベジさんが神奈川県内の精神科病院で体をベッドに固定される身体拘束を受け、10日後、心肺停止となりその後亡くなりました。

ケリーさんは2年前に来日し、鹿児島県の小中学校で英語を教えていましたが、2017年4月にそううつ病を発症。兄パットさんの住む神奈川県にある精神科病院に入院しました。

「到着後は落ち着いているように見えましたが、すぐにベッドで全身を拘束されました。『じゃ、拘束しますよ』と。その時点で、『ちょっと、え? 何するの』みたいな感じで。私はその看護師に『そういう必要はないと思いますけど』と言いましたけど、『まぁ、しばらく拘束する』と言われて・・・。」(パットさん)

家族による面会は許されず、身体拘束によるリスクも伝えられませんでした。それから毎日、パットさんは病院に状況を問い合わせましたが、「ゴールデンウィーク中に主治医がいないから、ずっと拘束する」と言われたと言います。

入院から8日後にやっと面会できたケリーさんは意識がもうろうとし、話すのも辛そうでした。そして2日後に容体が急変し心肺停止となり、7日後に息を引き取りました。

遺族は搬送先の病院から「長期間動かなかったため、血栓ができた可能性がある」と言われ、パットさんと両親は大きなショックを受けました。一方、ケリーさんの死について、病院は「治療は適切で問題はなかった」と遺族に伝えています。

「なぜ息子がそんなふうに扱われなければいけなかったのか、理解できません。日本は縛りつけることをやめて、身体拘束をストップするべきです。」(ケリーさんの母 マーサさん)

なぜ“身体拘束”が行われるのか?

なぜ身体拘束は行われるのでしょうか。

長年、精神科の救急医療に関わってきた平田医師は、「最小限の身体拘束は必要だ」と言います。

「なかなか薬を飲んでくれない人、食事の取ってくれない人に対しては点滴ルートを確保して、そこから水分を補給したり、薬を投与したりします。私たちは治療的な手段、治療法の1つであるというふうに考えていますけども、できるだけ短期に、できるだけ早く身体拘束を解除すること。これは心理的にも身体的にも、リスクを下げるために絶対的に必要なことですね。」(平田医師)

一方、「精神科医療の身体拘束を考える会」を発足した長谷川利夫教授は「日本では拘束が長期に及ぶ実態がある」と指摘。2015年に長谷川教授が全国11の病院で行った調査では、長い人は3年にもわたって拘束されていることがわかりました。

そもそも、精神科病院で身体拘束が認められるときとはどんなときなのでしょうか。

精神保健福祉法で身体拘束をするのは次の3つの場合とされています。

① 自殺企図又は自傷行為が著しく切迫している場合

② 多動又は不穏が顕著である場合

③ その他、そのまま放置すれば患者の生命にまで危険が及ぶおそれがある場合

しかし、この条件について筑波大学教授で精神科医の斎藤環さんは、曖昧な基準のため、乱用される危険があると警鐘を鳴らします。

「例えば自殺予防って曖昧な基準で、一言でも死にたいとか言っていればですね、この人はリスクが高いと判断して、『じゃあ拘束』という判断もありうるんですね。基準の置き方が曖昧なので、病院の中の組織のありようによっては、すごくいい加減といいますか、乱用的な運用がなされてしまいやすい。精神病棟では治外法権みたいな感じになって、例えば転倒の危険とか、そういった理由だけで拘束してしまうということがありうるわけです。」(斎藤医師)

また、近年の身体拘束の急増の原因に、急性期病棟の増加や、認知症患者の入院によって空きベッドを埋めるという病院の現状があるのではないかと斎藤医師は指摘します。

身体拘束を経験した患者の声

長谷川教授はケリーさんの死をきっかけに、「精神医療の身体拘束を考える会」を発足。この日も身体拘束を経験した当事者や家族が長谷川教授のもとに集まりました。

「身体拘束っていうのは本当に人の尊厳を奪われる事であり、トラウマに残るし…。トイレすら自由じゃなかったんですね。オムツをはかされて、呼び鈴もないし。立ち合いでもいいから自発的にさせてくれと言ってもそれはダメだって。なんか、なんでこんな目にあわなくちゃなんないんだって、この世の地獄って感覚ですね。」(2年前に身体拘束を経験したAさん)

「行ったら、両肩と手首と足と胴体と拘束されてまして、事後に説明がありまして…。金曜日に主治医らしき医師に、先手を打つように『土日は解除出来ませんから』と言われてたんですよ。だけど子どもを見てると、もう可哀想で、『先生診て下さい』って言って『もう診て(拘束を)とって下さい』って言ったんですけど、結局とってもらえなくって。もう弱ってる感じです。このままいたら殺されてしまうと思ってそれで強く退院を言って。」(2年前に息子が身体拘束を経験したBさん)

長谷川教授は、国が定めた身体拘束の基準が、実際には治療という名の下に無視されるような形で実態が進んでいる現状があると言います。

身体拘束を経験した当事者から「今もトラウマとなっている」という切実な声は、NHKハートネットTVの「カキコミ板」にもたくさん届いています。

「病院に着いたときは落ち着いていて、ただただ疲れ果ててぐったりしていましたが、隔離室で胴と両手を拘束されました。抵抗する力もなく縛られ、液体の薬を口に押し込まれて眠りました。翌朝、目が覚めたときも落ち着いており、看護師とも普通に話せました。しかし、胴と両手の拘束は5日続き、さらに胴のみの拘束はひと月近くに及びました。」(東京都/50代/当事者)

「何回か(閉鎖病棟の)外に出ようとしたら、数人に取り押さえられ、肩に注射され、保護室で身体拘束を受けました。肩、両腕、腰、両足を拘束されました。少しでも緩むと、巡回のときキツク締め直されました。保護室は完全防音で助けを呼んでも無駄でした。便器もむき出しで、自分で流すこともできず、動物園の檻よりひどかったです。」(東京都/30代/当事者)

「あの魔の10年間は決して忘れません。精神疾患の人の訴えというものは、誰もまともに相手にしません。精神障害者に人権などないのです。あの閉鎖病棟の中で看護師や医者も身体拘束されてみたらいい。狂いそうになりますから。」(東京都/50代/当事者)

身体拘束の現状を変えるには?

急増する身体拘束の現状を変えるにはどうしたらよいのでしょうか。

斎藤医師は違ったアプローチとして、自らが実践しているフィンランド発の「オープンダイアローグ」を挙げます。この手法は急性期の患者の話に複数の治療チームで徹底して耳を傾け、患者の安心を確保するというやり方です。

「暴れて怪我をした人がいたから、こういう人はすべて拘束すべきという意見は、極論から一般化しすぎという印象です。暴力を振るわせない接し方がありうるということがもう少し徹底されれば」(斎藤医師)

しかし、一部にどうしても拘束が必要なケースもあり、その場合は身体拘束を短くするための工夫として、斎藤医師は「常時付き添い」「拘束時間の上限設定」「本人の権利擁護の法制化」を提案。さらに「拘束したとしても、コミュニケーションは続けてほしい」と対話の重要性を訴えます。

カキコミにも身体拘束以外のアプローチや、広い視点からの医療が必要という意見が多く寄せられています。

「身体拘束以外の方法を持っていないことが問題なのだと思います。(治療法は他にもあるはずです)。止むを得ず身体拘束したとしても、何時間以内に別の方法に切り替えるというルール作りが必要だと思います。精神障害者の権利擁護についても深く考えることが必要です。」(兵庫県/50代)

「精神疾患を抱えた人(私もです)は、ただでさえ生きてきた背景が複雑なのに、その多数の患者さんたちを限られた医療関係者のみで対応するというスタイル自体が、すでに限界に来ていると思います。精神科医療のみを問題にするのではなく、社会のあり方、経済問題、人権意識、教育等もっと広い視点から物事を考えてもらいたいと思います」(長野県/30代/当事者)

ケリー・サベジさんの死によって、目を向けられた身体拘束。今、精神医療のあり方が問われています。

※この記事はハートネットTV 2017年9月7日(木)放送「WEB連動企画“チエノバ”精神科病院の“身体拘束”を考える」を基に作成しました。情報は放送時点でのものです。

精神科身体拘束1.2万人

ニュージーランド人の男性が昨年、神奈川県の精神科病院で身体拘束を受けた後に容体が急変し亡くなった問題で、「精神科医療の身体拘束を考える会」代表の長谷川利夫・杏林大教授が14日、江戸川区での学会で講演した。長谷川教授は患者の行動制限について「日本でもデータを収集して議論を深め、変化を起こさなければいけない」と訴えた。

男性は日本で英語講師をしていたケリー・サベジさん(当時27歳)。昨年春、そううつ病で神奈川県内の精神科病院に入院していた。

毎日新聞2018年12月19日

日本の精神科病院は、世界的にみても入院者数がきわめて多いといえます。

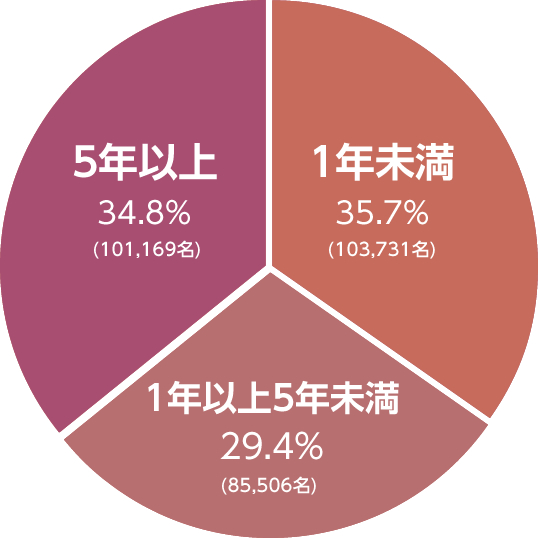

半数近くが強制入院(医療保護入院や措置入院)であり、任意入院者も多くが閉鎖処遇を受け、長期入院を強いられています。身体拘束・隔離などの行動制限も近年大幅に増加しています。障害者権利条約が批准され、障害者差別解消法が施行されても、この現状は変わっていません。

理由

- 法律で定められた強制入院や行動制限の要件が曖昧で、

現場では緩やかに解釈されています。

- 医療保護入院や身体拘束・隔離は、

たった1名の精神保健指定医が判断しています。

- 精神医療審査会によるチェックがほとんど機能していません。

※入院届や定期病状報告で入院継続不要と判断された割合はほぼ0%です

- 医療保護入院制度の廃止を含む強制入院制度の抜本的見直しを行う。

- 精神科病院から独立した第三者(権利擁護者)が入院者の立場に立ち、入院者の有している権利を伝え、その権利行使を支援するための権利擁護システムを構築する。

- 医療保護入院制度の廃止を含む強制入院制度の抜本的見直しを行う。

- 精神科病院から独立した第三者(権利擁護者)が入院者の立場に立ち、入院者の有している権利を伝え、その権利行使を支援するための権利擁護システムを構築する。

変わるためには

- 医療保護入院制度の廃止を含む強制入院制度の抜本的見直しを行う。

- 精神科病院から独立した第三者(権利擁護者)が入院者の立場に立ち、入院者の有している権利を伝え、その権利行使を支援するための権利擁護システムを構築する。