9/7(月) 17:01配信

文春オンライン

8月28日、安倍晋三首相が突然の辞意を表明した。原因は持病の潰瘍性大腸炎。お気の毒だと思うし、快癒を願うが、それはそれとして安倍首相の7年8カ月の発言を振り返っておきたい。もうこんな政治はこりごりだからだ。

【画像】不規則発言で国会は騒然……自席から野次を飛ばした安倍首相

「頑張った人が報われる日本経済、今日よりも明日の生活が良くなると実感できる日本経済を取り戻してまいります」

首相官邸ホームページ 2012年12月26日

「日本を、取り戻す。」をキャッチフレーズとして打ち出して政権を取り戻した自民党。安倍首相は就任演説でこのようなことを言っていた。とても素晴らしい内容だが、7年8カ月経った今、はたして日本が本当に「頑張った人が報われ」「今日よりも明日の生活が良くなると実感できる」ようになったかどうか。とてもそうは思えない。

安倍政権は「アベノミクス3本の矢」に始まり、「地方創生」「1億総活躍社会」「働き方改革」「全世代型社会保障」など、数々の看板政策を打ち出してきた。どれも「やってる感」はすごかったが明確な成果は出ていない。

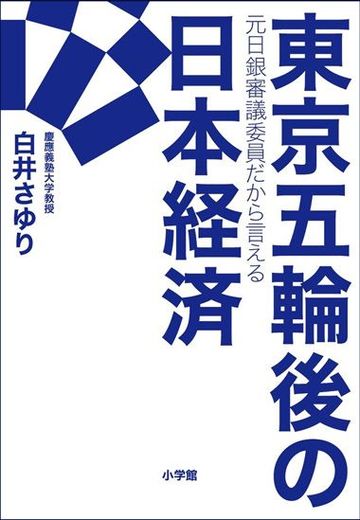

IOC総会での“アンダーコントロール”発言

景気回復は2018年10月をピークに後退期に入り、雇用は創出されたものの非正規労働者の割合が増えて賃金は上がらず、消費税は上がり続けて普通の人々の生活は貧しくなった。そこへ新型コロナウイルスの感染拡大が追い打ちをかけ、安倍首相は辞任を発表した。

さて、この7年8カ月の間、安倍首相はどのような言葉を残していたのだろうか?

「状況は、統御されています」

首相官邸ホームページ 2013年9月7日

2020年の東京五輪誘致に向けた、安倍首相のIOC総会におけるプレゼンテーションは日本中を騒然とさせた。スピーチの冒頭で、「フクシマについて、お案じの向きには、私から保証をいたします。状況は、統御されています」と言い切ったのだ。「アンダーコントロール」という英訳も耳に残る。

IOC委員からの福島第一原発の汚染水についての質問には「汚染水による影響は、福島第一原発の港湾内の0.3平方キロメートル範囲内で完全にブロックされている」と答えたが(ハフポスト日本版 2013年9月9日)、今なお汚染水の発生は続いており、浄化処理をした水を保管するタンクはまもなく満杯になる。処理した水の海洋放出も検討されているが、放射性物質は完全に処理しきれておらず、漁業関係者が強く反対しているという(東京新聞 2020年3月18日)。まったく状況はコントロールされていない。

特定秘密保護法の強行採決後には……

事実はどうあれ、言い切ってしまう。そして、あとは追及されても知らん顔。これが安倍首相の常套手段である。

「私自身がもっともっと丁寧に時間をとって説明すべきだったと、反省もいたしております」

首相官邸ホームページ 2013年12月9日

国内の多くの反対を押し切って強行採決をしたのが特定秘密保護法だった。NHKが行った世論調査では、国会で議論が尽くされたと思うかどうかについて、「尽くされた」が8%に対して「尽くされていない」が59%に達した(ハフポスト日本版 2013年12月9日)。

そんな状況に対して安倍首相は記者会見で「真摯に受けとめなければならない」とし、「丁寧に」「説明すべきだった」と「反省」しているのだが、このような言葉は後に何度も繰り返されることになる。

また、安倍首相は「今ある秘密の範囲が広がることはありません」と言い切ったが、特定秘密を記録した行政文書の廃棄は進んでいてチェックも十分ではない。さまざまな情報が闇から闇へ消えていっていることは、国民は後から知ることになる。

「我が党においては結党以来、強行採決をしようと考えたことはない」

朝日新聞デジタル 2016年10月17日

これはTPPを審議する国会での発言。「民主主義のルールにのっとっていくのは当然のこと」と胸を張ったが、前年9月の安全保障関連法案の審議では与野党議員が揉み合う中、採決を強行したばかりだった。どの口で言っているのだろう。

くすぶり続ける「モリカケ問題」

TPPに関しては「TPP断固反対と言ったことは一回も、ただの一回もございません」(しんぶん赤旗 2016年4月9日)という発言もある。2012年の衆院選の際は「TPPへの交渉参加に反対!」「ウソつかない。TPP断固反対。ブレない。」とポスターに明記されていたのはご存知のとおり。その後、日本はアメリカが離脱したTPPを主導してまとめあげた。

「私や妻が関係していたということになれば、首相も国会議員も辞める」

毎日新聞 2017年2月18日

安倍昭恵夫人が名誉校長を務めていた学校法人「森友学園」の国有地払い下げ問題に関して、安倍首相が国会で放った一言は大きな波紋を呼んだ。「忖度」という言葉が注目を集める一方、とにかく証拠が出てきてしまったら安倍首相が議員辞職しなければいけないとあって、大規模な公文書の隠蔽、改ざん、破棄が行われ、改ざん作業を指示された財務省近畿財務局の職員が自殺に追い込まれた。

安倍首相の「腹心の友」加計孝太郎氏が理事長を務める「加計学園」の獣医学部新設問題になると、「これは総理のご意向」と書かれた文書や「本件は首相案件」と書かれた備忘録などが飛び交った。安倍昭恵夫人が公開した安倍首相、加計氏らの写真につけられた「男たちの悪巧み」というフレーズも話題になった。

「モリカケ問題」と呼ばれて疑惑はくすぶり続け、安倍首相は「真摯に説明責任を果たしていく」「丁寧に説明する努力を積み重ねていく」と繰り返したが、まともな説明はなされないままだった。

一国の首相が国民を“味方”と“敵”に分断した

「こんな人たちに負けるわけにはいかない」

毎日新聞 2017年7月8日

安倍首相は在任中、常に国民を「敵」と「味方」に分けてきた。議論したり説明を尽くしたりするよりも、自分の味方を集めて政権基盤を固め、異なる意見は排除する。野党が弱かったこともあり、それで十分選挙に勝つことができた。

象徴的だったのが、17年7月の東京都議選、秋葉原駅前での街頭演説での発言。安倍首相は政権批判の声を上げる聴衆を指さして「こんな人たちに負けるわけにはいかない」と声を張り上げた。一国の首相が国民をはっきりと「分断」してみせたのだ。「味方」は手厚く遇し、「敵」は徹底的に干し上げる。「分断」と「排除」が安倍首相の一貫した政治手法だった。

安倍首相の失言は東京都議選の惨敗を招くが、その後、北朝鮮のミサイル実験が始まると「Jアラート」を連発。10月の「国難突破解散」による衆議院総選挙で圧勝してみせた。

「次は私が(北朝鮮の)金正恩(キムジョンウン)委員長と向き合う番だと思っている」

朝日新聞デジタル 2018年8月23日

安倍首相は北朝鮮による拉致問題を「政権の最重要課題」と位置づけ、解決に意欲を燃やしていたが、結局、解決の糸口は見いだせないままだった。

2017年から繰り返されていたミサイル発射実験を契機に、北朝鮮に「あらゆる方法で圧力を最大限に高める」と強い態度で臨んでいた安倍首相だが、トランプ米大統領が2018年6月に金正恩委員長との会談を実現させると、途端に「私が向き合う番」と発言した。しかし、その後もトランプ大統領頼みだった感は否めない。

2019年5月にも「私自身がキム委員長と条件をつけずに向き合わなければならないと考えている」と語ったが(NHK政治マガジン 2020年7月1日)、それまでの強硬姿勢への反発からか、北朝鮮側は取り合わなかった。

野党を叩いて支持率を上げようとした?

「悪夢のような民主党政権」

日刊スポーツ 2019年2月10日

「モリカケ」問題を経て、安倍首相は「悪夢のような民主党政権」と繰り返すようになる。民主党時代の混乱を印象づけ、弱体化していた野党を叩くことで政権の支持率を上げるよう画策したように見える。経済や外交などの政策で成果を上げていないことの裏返しのようでもある。

ちなみに2012年の首相就任会見では、「過去を振り返っても、あるいは前政権を批判しても、今現在、私たちが直面をしている危機、課題が解決されるわけではありません」と話していた。2019年の段階で、安倍首相はかなり追い詰められていたのかもしれない。

北方領土問題も“やってる感”だけだった

「ゴールまで、ウラジーミル、2人の力で駆けて、駆け、駆け抜けようではありませんか」

FNNプライムオンライン 2019年9月6日

北方領土問題も解決にはほど遠かった。安倍首相は交渉の過程で何度も「前進」「加速」「力強く」という言葉を繰り返したが、結局は「やってる感」の演出でしかなかった。

27回も行った日ロ首脳会談は安倍首相がロシアへ行った回数が圧倒的に多く、「朝貢外交」と批判された。ロシアへの経済協力を約束し、4島返還から2島返還へ転換したが、その後、音沙汰がない。プーチン大統領は今年2月、自国の憲法改正にあたってロシアの領土を譲渡することを禁止すべきだという提案に「アイデア自体は気に入った」と発言している(NHK NEWS WEB 2020年2月14日)。

「幅広く募っているという認識でございました。募集してるという認識ではなかったものです」

日テレNEWS24 2020年1月28日

また疑惑が噴出した。「桜を見る会」だ。「各界で功労・功績のあった方々を慰労する」という趣旨の会に、安倍首相は自分の支持者を大量に招いて私物化していた。2019年は8894人を招き、予算は5518万円。自民党関係者の推薦枠が6000人、安倍首相の推薦が1000人、「私人」である昭恵夫人の推薦枠もあった(産経新聞 2019年11月20日)。

そもそも安倍首相は「桜を見る会」でこのように挨拶している。「皆さんとともに政権を奪還してから7回目の桜を見る会となった」(産経新聞 2019年4月13日)。自分の味方が集まる場所だったことは明確だ。

公文書破棄、国会でのヤジ、ご飯論法……

「募集」の意味がわかっていないかのような安倍首相の国会での珍答弁は失笑を招いたが、招待者名簿がシュレッダーで破棄されていた。公文書の破棄の常態化は安倍政権の負のレガシーと言っていい。

「意味のない質問だよ」

読売新聞 2020年2月17日

「国会中継を子どもに見せたくない」と人々に思わせるようになったのも、安倍政権の負のレガシーかもしれない。

これは今年2月、国会で「桜を見る会」について追及されたときに安倍首相が放ったヤジ。その他にも「日教組は(献金を)やっているよ」「早く質問しろよ」「まあいいじゃん。そういうことは」「反論させろよ」などと安倍首相のヤジは枚挙に暇がない。調べによると2019年だけで26回のヤジなど不規則発言が記録されていたという(毎日新聞 2019年11月7日)。

「私が話しているのは真実。それを信じてもらえないということになれば、予算委員会が成立しない」

朝日新聞デジタル 2020年3月31日

安倍政権の大きな特徴は国会の軽視だ。議論するための委員会を開かない、資料の公開を拒否する、疑惑のある政治家が出てこないなどなど……。「モリカケ問題」の頃から、国会での質疑で質問に答えているふりをして、論点をずらしたり、はぐらかしたりする「ご飯論法」も話題になった。話の帳尻がつかなくなれば、公文書を廃棄、改ざんする。

「堂々と嘘をついてもいい」と知らしめた政権

自分たちの利益のため、目先の結果のためなら、堂々と嘘をついてもいい。それを多くの日本人に知らしめたのが安倍政権だったと言えるだろう。結果のためならプロセスは不透明でも構わない。そこには法秩序も倫理観もない。その現れが「桜を見る会」の前夜祭についての質疑への安倍首相の答えだ。「私が話しているのは真実」。つまり、自分が正義、自分が法ということだ。

検察幹部の定年延長問題に火がついたのはこの頃のこと。新型コロナウイルスの感染拡大と政府の初動の鈍さ、そしてその裏で何かがまた蠢いていることに気づき、国民も「いい加減にしろ」という気分になってきていたのだろう。

「友達と会えない。飲み会もできない」

安倍氏のツイッター 2020年4月12日

安倍政権に大きなダメージを与えたのは新型コロナウイルスの感染拡大だ。政策は迷走し、経済は完全に頭打ちになった。

そんな中、日本中を仰天させたのが、安倍首相が放った“コラボ動画”である。国民が不十分な給付や補助に苦しむ中、自宅とみられる私室で犬とのんびりくつろぐ安倍首相の姿に「貴族か」などと猛批判が浴びせられた。

1カ月以上も途絶えた記者会見

動画に添えられた一文の「友達と会えない。飲み会もできない」も豪華な会食ができない安倍首相の嘆きのようだった。疑惑渦巻く中、コロナ禍で中止になった「桜を見る会」がちょうど1年前の4月13日に行われていたのだから、勘ぐられても仕方がない。

「マスク市場にインパクトがあったのは事実」

産経新聞 2020年4月28日

後手にまわるコロナ対策への批判が続く中、安倍首相が打ち出した乾坤一擲の政策は「アベノマスク」だった。佐伯耕三首相秘書官が「全国民に布マスクを配れば不安はパッと消えますよ」と発案して決定したという(『週刊文春』4月16日号)。マスク市場にはどうだったかわからないが、国民にはすさまじい「インパクト」だった。税金を466億円も投入したわりに品質もイマイチの上、調達の不透明性も報じられた。

6月17日、検察庁法改正案が廃案になる。「#検察庁法改正案に抗議します」のツイッターデモの影響もあったようだ。そして6月18日以降、安倍首相の記者会見は1カ月以上途絶えることになる。首相周辺からは「会見しても良いことは何もない」という声が漏れていたという(時事ドットコムニュース 2020年7月25日)。

安倍政権の「負のレガシー」を一掃しなければならない

安倍首相は、これまで何度も難局を乗り切ってきた「なにもしない戦略」(疑惑が発生したときは極力、発信を控えて忘れた頃に選挙に打って出る)を繰り返そうとしたのかもしれない。しかし、一向に収束しないコロナ禍の中で、今回ばかりは忘れてもらえなかった(松谷創一郎「 日本人の“忘却癖”を利用した安倍政権のイメージ戦略──安倍ポピュリズムの実態とは 」)。

「レガシーは国民の判断すること。歴史が判断していくことだと思う」

日刊スポーツ 2020年8月29日

辞任会見でこう語った安倍首相。今後、外交や安全保障などについて、安倍政権のレガシーが評価されることがあるかもしれないが、同時に森友・加計問題、公文書改ざん問題、桜を見る会問題、河井夫妻問題などについての追及も行われなければいけない。

なにより、「嘘」「ごまかし」「不公正」など、安倍政権の「負のレガシー」を一掃する必要がある。それは我々国民の役割である。

大山 くまお