<ゆきやなぎ>

秋、冬にかけて一番遅い黄葉のゆきやなぎ 今が一番の盛りである。

ゆきやなぎの黄葉はパッと短期間で散るのではなくかなりの長期間

かけて少しずつ散り果てる 桜のころになるとあの小さなまっしろ

の花が咲く。

<ゆきやなぎ>

秋、冬にかけて一番遅い黄葉のゆきやなぎ 今が一番の盛りである。

ゆきやなぎの黄葉はパッと短期間で散るのではなくかなりの長期間

かけて少しずつ散り果てる 桜のころになるとあの小さなまっしろ

の花が咲く。

<うめが咲いた!>

うめが咲いた!

一輪 二輪 三輪と

ほころびかけを入れて三つも咲いた

ここ1~2日のあたたかさゆえか

春はどこまで来ているのだろう。

<漢牡丹>

市役所の花壇も公園の花壇も今「漢牡丹」の花盛りだ。 それも同じ

姿をして行儀よく並んで このキャベツの仲間は食べれるのだろうか

見事さに感心しながら心の隅でそんな疑問がふつふつと湧く。

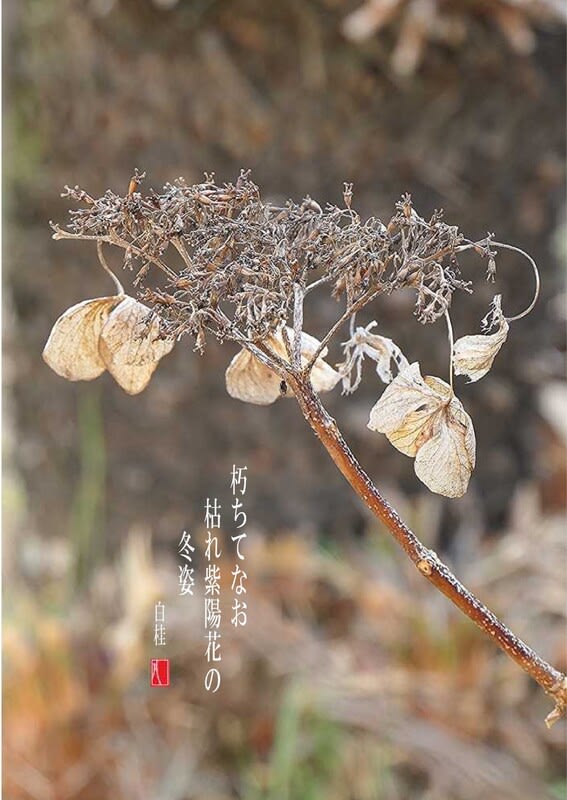

<枯れ紫陽花>

姿をとどめたままで朽ちたがくあじさい。

もう紫も青の色もないけれど生きてあった姿をほうふつとさせる。

もちろん冬芽は別にちゃんとしていて枯れ紫陽花にみまもられて

静かに春の訪れを待っている。

<あおつづらふじ>

金網の五線譜にあおつづらの音符

長調の曲が流れるゆったりとした時間

秋と冬のはざまを縫うように時は流れる

そうビヴァルディの「四季」のように。

<梅のつぼみ>

かすかに春の気配が・・・梅のつぼみである

ふっくらとふくらんだ丸いつぼみは先端にちらりとしろいものが

この分だと月末ちかくに花がほころびを見せるはず。

待ちに待った春のさきがけである。

<枯れ千日紅>

おはようちきゅう。

家から15分ほどの所にある田んぼの片隅に千日紅のドライフラワーを

見つけた ピンクとかパープルの色はなくなってアイボリー一色には

なっていたけれど花のカタチはしっかりしている。

造形の妙にほれなおした一瞬だった。

<山茱萸/さんしゅゆ>

正月はや七日 七草かゆの日。スーパーでも七草セットなるものを

売っている 子供の頃は七草がゆでなく七草炊き込みご飯だった。

山茱萸:さんしゅゆの実が真っ赤に熟れておいしそうだ。名前は

グミに似た実なので茱萸の文字がつく 春のほのぼのとした花に

くらべ冬場は大粒のグミのような艶やかな実がなる。

滋養強壮、頻尿、冷え性、低血圧、不眠などに効用が有る漢方薬

ミズキ科ミズキ属 別名ハルコガネ花、アキサンゴ、ヤマグミ等

以上webより

<木蓮綿毛>

すっかり葉を落とした木蓮は春の芽吹きでいっぱいだ 普段見えない

複雑な枝もあらわになり不思議なアラベスク模様を見せている。

木蓮のつぼみの綿毛は実は硬い殻になっており春先になるとその硬い

殻が割れて中から白いつぼみが姿を現す。今はほぼ粒そろいのつぼみ

で複雑にからんだ枝先のアクセントになっている。

<三日の日の出>

午前七時まえ交野の山の一角が赤くなりどんどん明るさを増して

正月三日の日の出を迎える。山の端は薄雲がかかり太陽の光球は

はっきりしないものの神々しい日の出である。

一日のほとんどを炬燵でテレビの三日間だったが そろそろ始動

しなければと体が聞いてくる。体重2㎏増!

<山茶花の道>

ウォークの足を延ばして以前居住していた地域まで行ってみた。

きりのいい所で、けやき通りといちょう通りの交差点のところまで

交差点の角には山茶花の大樹があり あの頃と同じたくさんの花を

咲かせていた。伐られずに生きていたんだ!思わずほほずりしたく

なるような気持ちでしばらく眺めていた。

<アネモネ>

花枯の季節 中央のバスのロータリーの花壇にアネモネの花が咲いて

いる。 周りは枯れ色なので嫌が応でも目立つ 「アレ?アネモネは

春の花じゃなかったっけ」と余計な詮索は別にして綺麗に咲いた花は

やはりいいものだ。

キンポウゲ科イチリンソウ属

和名:花一華(はないちげ)牡丹一華