<大銀杏、霜月の空を飾る>

けやき通りの入り口にある大銀杏 今がさかり。

交差点の端っこに生えている樹は雄木なのかついぞ

実がなっているのを見たことがない。

ご承知の通り銀杏は雌雄両木がないと実を結ばない

銀杏通りまで行けば実のなっている樹は沢山あるが

ここの樹はひとりぼっち。

それでも枝を目一杯広げて存在感がある。

<大銀杏、霜月の空を飾る>

けやき通りの入り口にある大銀杏 今がさかり。

交差点の端っこに生えている樹は雄木なのかついぞ

実がなっているのを見たことがない。

ご承知の通り銀杏は雌雄両木がないと実を結ばない

銀杏通りまで行けば実のなっている樹は沢山あるが

ここの樹はひとりぼっち。

それでも枝を目一杯広げて存在感がある。

<つくばね空木>

冬の装いになったつくばね空木 種になっても絵に

なるたたずまい 名前のもとになった「はねつき」

の尾羽根のような種 ピンクの色もいい。

別名 アベリア

<秋明菊>

秋明菊は正しくは「菊」ではない キンポウゲ科

イチリンソウ属である。見てくれが菊によく似ている

のでそう呼ばれている。別名 貴船菊、加賀菊とも

呼ばれ、京都貴船地方で良く栽培されていることから

貴船菊の方が通りが良い。 花姿はいかにも優し気で

見た者の心をなごませる花である。

<柿の紅葉>

柿の紅葉が今年はひときわ赤く美しい。

柿の実も熟して落柿まではゆかないとしても真っ赤に

熟れ見事なものだ その赤い実が目立たない程の紅葉

なのである。もみじの赤も素晴らしいけれどおおきな

葉がかなりの迫力で頭上にせまってくるのは圧巻で

ある。

木星

木星

<十三夜月と木星>

25日は十三夜月 満月の二日前の月である。

厳しい寒さを迎えた空はところどころ雲が有るものの

きれいに澄み渡っている。そして木星と月が接近する

夜でもある。 18:00すぎほぼ中天近くの月の右下に

光る星を見つけた 木星である。肉眼でみると両者の

間はかなり近くに見える。

<けやき紅葉>

今年も近くのけやき並木が紅葉している。約1km程

のこのけやき並木は枚方八景になっているほど有名で

行き交う人の目を楽しませている。車の通行もさほど

でもなく、排気ガスに侵されないので鮮やかな紅葉を

見せてくれているのではないかと思う。

< 野紺菊 2 >

野紺菊も峠を越えた 微妙な花びらのグラデーション

が薄紫の色に変わって来ている。 昨日今日の温かい

気温でなく真冬の寒さになるんだそうな 冬の苦手な

私には辛抱我慢の4カ月が始まる。

< 紫苑 >

22日は快晴 文字通り雲一つない深い青空が広がって

とても気持ちがいい。特養の庭の花壇の紫苑も見上る

ほどに育っていっぱい花をつけている その花の色が

青空に溶けいるようだ。

<上弦の月/月面X>

11/20は上弦の月 いわゆる半月である 地球から見て

太陽と月が九十度に位置した時で日没時月は頂天になり

半分に見える。

この上弦の月の時月面Xが観測できる クレーターの縁と

山脈が重なり合って偶然この形になったものでXの字型

が有名である。

<南京ハゼ>

南京ハゼの紅葉 例年のごとく見事なものだ。

しかし、例年と若干ちがういつもなら全ての南京ハゼ

は真っ赤に燃えているはず 今年は少しおくれている

まばらに緑色が散見される。

このまま散らないで欲しい 短い秋はほんとに駆け足

だった。

<花水木紅葉>

昨日は厳しい寒さだった。何でも12月中頃の冷え込み

だったそうな ウォーク途中にある特養の庭の花水木

もいい色合いに紅葉してきた。赤く色づいた葉っぱの

間につやつやとした実がちょこんと見え隠れしている

しかし、小鳥には口に合わないのかついばんでいる姿

は見かけない。

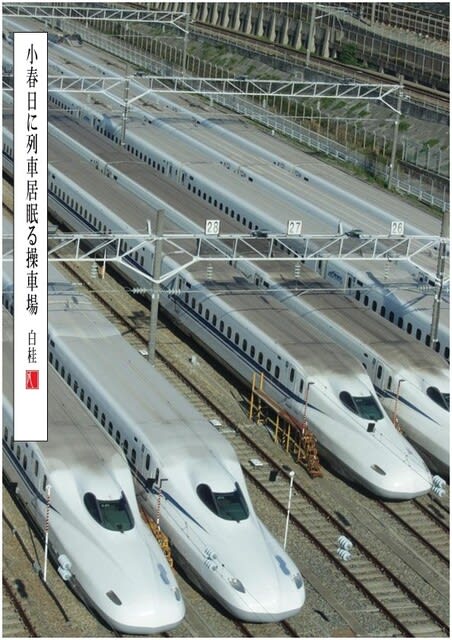

<新幹線>

我が家から万博記念公園までは京阪香里園から門真市

まで京阪電車、そして門真市から万博記念公園までは

モノレールに乗る。ちなみに門真市駅はナショナルの

正門前。そこから約20分で着く 高架になったモノ

レールに乗るのが大好きだ。 第一、見晴らしが良い

途中の摂津駅手前で新幹線の摂津操車場の上をとおる

ドアにへばりついて新幹線の列車群をカメラに収める。

<えのころ草>

えのころ草も実りの時 小さな粟のような穂が重たげに

揺れる。 これから周りが枯れてくるとスズメやハトの

貴重なえさになる なんといっても道端に溢れるほどに

実がみのっているのだから。そして実がなくなった穂先

が寒風にさらされているのも、これはこれで又いい。

<いたどり>

春の代表的な山野草「いたどり」は筍状の若芽が有名

であるが、晩秋から初冬にかけて粟つぶのような花を

咲かす。 花は小さくても群れて多量に咲くので遠く

からでも目立つ 結ぶ実は小判型をした薄っぺらい

ものでそのまま立ち枯れをしてしまう。

<三日月>

11月15日は三日月である。新月より三日目の月のことで

文字通り「みっかつき」イメージ的には三日月はもう少

し太った月を想像するが正しくはそうではない。

あまりに細いので17:30の月の入りまで30分ほどの観測

時間しかなく日没後の夕空で確認できたのは15分ほど。