山行日:2021年11月13日(土)

山行者:単独です。

天気:晴れ

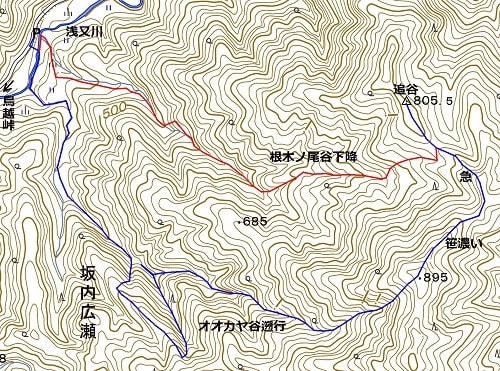

CT:駐車地8:07…高津野谷入渓8:11…県境尾根に出る10:03…

△大ヶ屋(新穂山)10:40~11:01…大ガヤ谷下降点11:19…

20m滝12:31…林道に出る13:04…鳥越林道13:31…駐車地13:47

高津野谷は入渓したてから小さな滝やナメが現れるが少々藪っぽい感じ。

標高690m辺りで15m滝を皮切りに標高750mまでの間に5m~10mクラスの滝が出て楽しめた。

ぬめりがあるのがいやらしいがどれも直登&簡単に巻いていける。

これを過ぎると散発的に5m以下の小さな滝が現れ、

水量が少なくなってくると大きな丸岩が現れ谷を塞いでいる。

上手くルーファイしながら進んでいく。

3つほど岩屋みたいなものを見つけた。

水が切れると倒木や藪が出てくるのが残念なところ。

獣道を探しながら県境へ上がっていく。

最後は灌木の幹をつかみながら急なツメを登り県境へ。

県境は登山道なんで楽チン。

ただフェルトの沢靴にはちと歩きにくいところも。

尾根芯は植林がほとんどだがその中に太いブナが混ざっていて面白い。

一部植林帯で倒木で道が塞がっており分かりにくいところがある。

基本的には稜線通しなので適当に歩いていれば県境登山道に合流する。

県境に出てから大ヶ屋までは思ったより時間がかかってしまった。

登山道だからと甘く見ていた。

意外とアップダウンもあり遠かった。

大ヶ屋は点名で山名は新穂山というそうだ。

新穂峠北の1039.8mのピークにある三角点の点名が新穂なのでちょっと変な感じがする。

ちなみに山頂にあった標識から△新穂は新穂谷山というそう。

山頂からは北側が少し伐採されており蕎麦粒山辺りが見えた。

奥には白くなった能郷白山も見えた。

南側へ目をやると樹間から伊吹北尾根とその奥に

台地のように見える伊吹山の頭だけが見えた。

山頂から大ガヤ谷下降点までは登山道ないが、所々に踏み跡が見られた。

下降点からすぐは藪っぽいがすぐに水が流れる谷に降り立つ。

尾根から近いのに流れが現れたのにはびっくりした。

下降した谷は高津野谷より開けていて明るくて感じがいい。

葉っぱを落とした広葉樹林がほとんどで光が入ってくる。

810の二俣を過ぎて少しで20mはありそうな滝。

右岸の立木を使い50mで懸垂したらギリギリやった。

滝の真ん中あたりに引っ掛かってる倒木にムキタケびっしり。

収穫したかったけど、流れの中岩肌は滑ってるし、

余計なことして事故りたくないので止めときました。

その先は滝というようなものはほとんどなく脱渓した林道が

横切るところまでは大岩ゴロゴロの中を縫う様な流れ。

大岩が大きな落差を作っているようなところもあったので慎重に下りました。

林道へ出たらあとは楽ちん、林道を歩いて下った。

山行者:単独です。

天気:晴れ

CT:駐車地8:07…高津野谷入渓8:11…県境尾根に出る10:03…

△大ヶ屋(新穂山)10:40~11:01…大ガヤ谷下降点11:19…

20m滝12:31…林道に出る13:04…鳥越林道13:31…駐車地13:47

高津野谷は入渓したてから小さな滝やナメが現れるが少々藪っぽい感じ。

標高690m辺りで15m滝を皮切りに標高750mまでの間に5m~10mクラスの滝が出て楽しめた。

ぬめりがあるのがいやらしいがどれも直登&簡単に巻いていける。

これを過ぎると散発的に5m以下の小さな滝が現れ、

水量が少なくなってくると大きな丸岩が現れ谷を塞いでいる。

上手くルーファイしながら進んでいく。

3つほど岩屋みたいなものを見つけた。

水が切れると倒木や藪が出てくるのが残念なところ。

獣道を探しながら県境へ上がっていく。

最後は灌木の幹をつかみながら急なツメを登り県境へ。

県境は登山道なんで楽チン。

ただフェルトの沢靴にはちと歩きにくいところも。

尾根芯は植林がほとんどだがその中に太いブナが混ざっていて面白い。

一部植林帯で倒木で道が塞がっており分かりにくいところがある。

基本的には稜線通しなので適当に歩いていれば県境登山道に合流する。

県境に出てから大ヶ屋までは思ったより時間がかかってしまった。

登山道だからと甘く見ていた。

意外とアップダウンもあり遠かった。

大ヶ屋は点名で山名は新穂山というそうだ。

新穂峠北の1039.8mのピークにある三角点の点名が新穂なのでちょっと変な感じがする。

ちなみに山頂にあった標識から△新穂は新穂谷山というそう。

山頂からは北側が少し伐採されており蕎麦粒山辺りが見えた。

奥には白くなった能郷白山も見えた。

南側へ目をやると樹間から伊吹北尾根とその奥に

台地のように見える伊吹山の頭だけが見えた。

山頂から大ガヤ谷下降点までは登山道ないが、所々に踏み跡が見られた。

下降点からすぐは藪っぽいがすぐに水が流れる谷に降り立つ。

尾根から近いのに流れが現れたのにはびっくりした。

下降した谷は高津野谷より開けていて明るくて感じがいい。

葉っぱを落とした広葉樹林がほとんどで光が入ってくる。

810の二俣を過ぎて少しで20mはありそうな滝。

右岸の立木を使い50mで懸垂したらギリギリやった。

滝の真ん中あたりに引っ掛かってる倒木にムキタケびっしり。

収穫したかったけど、流れの中岩肌は滑ってるし、

余計なことして事故りたくないので止めときました。

その先は滝というようなものはほとんどなく脱渓した林道が

横切るところまでは大岩ゴロゴロの中を縫う様な流れ。

大岩が大きな落差を作っているようなところもあったので慎重に下りました。

林道へ出たらあとは楽ちん、林道を歩いて下った。