今年は地球温暖化の影響で、我が在所の山形には雪が降らないなどと、大ボラを吹いておりましたが、遂に雪が積もり、一晩で辺り一面の景色を一変させてしまいました。

さて、本日の夢屋四十八手、決まり手は『突き倒し』であります。

突き押し相撲には波があるなどとも言われますが、突き押しと言えば、往年の「麒麟児」関や「富士櫻」関、「寺尾」関や「貴闘力」関の記憶が甦ります。『突き出し』や『押し出し』といった決まり手は、記録にも良く現れますが、『突き倒し』になりますと稀な決まり手であります。平成10年頃、「寺尾」関や「貴闘力」関が活躍していた頃の記録に出てきますが、土俵中央で『突き倒し』が決まりますとこれもまた、豪快の一語に尽きます。

雪がほとんど降らない地方の方も、この画像をご覧いただければ、セコセコと雪囲いをする理由がご理解いただけるものと思います。

軽トラックの屋根に一日で降り積もった雪は、凡そ50cm。雪景色が美しいとか幻想的などと言われると、やや自虐的に「どこがじゃ~い」と叫びたくなります。子どもは喜び庭駆けまわり、オヤジはコタツで丸くなっていたいところですが、これだけ一気に積もってしまうと果樹棚や果樹の枝折れが心配になってしまいます。今では、企業誘致も進み、通年雇用が常態化しましたが、農業が主な産業だった頃は、山沿いの地方のオトウは出稼ぎに出ておりました。男手の無くなった農家では、ぶどう棚が雪で倒壊し、春、災害復旧と称して制度資金を借り入れる。資金を償還するために、また出稼ぎに出かけ、大雪で棚が倒壊するという悪循環を繰り返し、通年出稼ぎとなる事例などもありました。雪国のオトウは、コタツで丸くなっていられないのです^^;

まぁ、こんな状況ですから、稀に東京で雪が降り、転んで怪我をしたとか、交通がマヒしたなどという報道がなされると、内心「ざまぁ~見ろ!!!」などと不謹慎な思いをすることも事実であります。

雪の重量もバカに出来ず、1㎥で約1t。一度、作業小屋が倒壊する現場に遭遇したことがありますが、「ミシッ! ミシッ!!」という不気味な音とともに一気に倒れてしまいました。この場合、『突き倒し』というよりは、『押し倒し』でありますが、重量級の豪快な場面でありました。

本日の夢屋四十八手、決まり手は『徳利投げ』であります。

この季節、「お酒は温めの燗が良い♪女は無口な人が良い♪」などと口ずさみ、ほろ酔い加減で多弁になったオヤジが、テレビに夢中になっているオッカァに語りかけても迷惑顔…。そう、無口な人とは、無関心な人ではなく、黙って話を聞いてくれる聞き上手な女なのであります。

などと、オヤジの勝手な言い分を通しながら、テレビドラマを思い起こすに、盃を壁に投げつける飲んだくれのオヤジは居ても、徳利を壁に投げつけるオヤジが居ないことに気付きます。怒りにまかせて盃を投げつけることはあっても、大元の酒が入った徳利は、失いたくないのでしょう…^^;

ちなみに、この『徳利投げ』も希な技ではありますが、平成19年名古屋場所2日目、十両の取組で「猛虎浪」関 VS「十文字」関の一番で記録されております。

バブル期のツケや不況の影響は、農村社会でも人知れず、しかし着実に進行しております。過大な土地評価により貸し付けられた融資資金は、米価の低迷により回収困難と成っており、手軽なサラ金からの借り入れは、元金に借入金利を掛けるだけで、支払い困難と判断できるはずなのに、ズルズルと多重債務への道に転落している方々が居ります。

人並みの暮らしを求めたが故にと言えばそれまでのことですが、すべて個人の責任と言われても、果たしてそれだけなのか…。資産と負債のバランスが崩れているにも関わらず、借り換えや追加融資で、決算期を誤魔化してきた金融機関の責任は一切無いと言いきれるのでしょうか。

いずれも命まで奪われることはないと割り切ってしまえば、それまでのことではありますが、運がないと嘆く人にも、かすかな追い風が吹いていることがある。けれども困っているはずの人が、そのかすかな追い風に気付いてくれないんだなぁ…ホント。

「盃」を捨てることが「いだましくって(惜しんで)」、大元の「徳利」を無くしてしまうことに気付いていただくことが出来ない自分の力量に、時として情けなくなってしまうのであります。

まずは、「撞木」という漢字が読めません。次に「撞木」が何であるかが分かりません。「撞木」とは、お寺の鐘楼の鐘をつく、木製の棒のことだそうでありまして(ゴ~ンってなヤツですねぇ)、丸太を肩で担いだ状態から、この技の名前が付いたのではないかと思います。柔道の「肩車」・レスリングの「飛行機投げ」に近い技でありますが、昭和35年に決まり手が制定されてから、幕内の取り組みでの記録は無いようです。第一、大型力士を両肩で担ぎ上げるなんてありえねぇ~^^;

この世の中で、あり得ないこととは…。人それぞれでしょうが、法螺が高じて「我が家の裏山に温泉が湧出した。」などと、コメントしましたところ、色々なコメントを寄せていただきました。事実、我が家の飲み水は、地下160mから湧き出す地下水を未だ利用しており、年間を通して16℃の水温を保っております。昔は、冬場でも温水器など無くても充分に洗顔や炊事が出来ましたが、一度温水を使ってしまうと人間、根性が無くなって温い水を使ってしまうようになりました。

さて、地下水には「地温勾配」と言うものがありまして、理論的には、0.03℃/mで水温が上昇すると言われております。したがって、あと860mほど地下に掘り進めば、我が家では42℃の温水泉を得られるはずなのですが、問題は、この深度では当然、岩盤(多くは、花崗岩)にぶつかり、掘削費用が嵩むことと、そこに断層(岩盤の亀裂)があり、汲み上げるのに十分な水量が確保されるか…という見えない地中の課題があります。

夕方、営業活動をしておりますと、何やら白い物体が…白鳥かと思いきや、二羽のシラサギでした。我が在所では、雪はちらつくものの、まだ積もってはおりません。今年は、山形県の庄内地方を中心に降雪が続いているようであります。どうせ、あり得ないホラ話をするならば「国家事業で奥羽山脈を削り、日本海を埋立てよう…。」私が、日本と言う国の国家主席ならば、きっとこんなあり得ない政策をぶち上げるだろう^^;

領土の拡大と東北地方の雪国からの脱却、そして、雇用の場の創出…そう、温室ガス排出抑制のために、山の切り崩しは人力で行うべし。「万里の長城」を造営した中国なら、真顔で政策立案しても通ってしまうのではないだろうか…世にあり得ない話を創り出すのは、なかなか大変な作業であります。

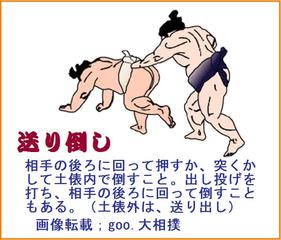

夢屋四十八手、本日の決まり手は『送り倒し』であります。

画像解説にもある通り、土俵の中で勝負がつけば「送り倒し」、土俵外に出れば「送り出し」となります。大鵬部屋(現大嶽部屋)の親方「貴闘力」関が、優勝を決めた平成12年大阪場所千秋楽の決まり手でもあります。

さて、昨日、年金生活に関する「2-1=1.5」の現状について、書きかけのまま終わってしまいましたが、私のお袋たちの年金では、加給金制度という仕組みがあり、夫婦2人の場合は、主たる家計維持者(年金額の高い方)に加算金が支給される仕組みになっているようです。

したがって、9月に我が家の古老が亡くなり、扶養対象者が居なくなったということで、この加給金が12月の年金から支給対象外となりました。両親の年金をあてにした生活でもありませんので、そのこと自体は私自身に大きな影響はないと思っていたのですが…。

さて、現実に年金改定通知を見て、ハタと考えました。

私のお袋は認知症が進み、古老の病気療養を期にグループホームにお世話になっているのですが、介護保険の支給を受け、療養費(施設費)を払い込むと月額年金では約3万円ほど収入が不足することに気付いたのであります。

「施設料金が大変でしょう?」と心配して下さる方(?)には、

「若い頃、身体を壊しながらも働いたおかげで、厚生年金が受給でき、充分賄えますよ…。」などと強気の回答をしてきたものの、お袋の年金額では、「経営破綻」の状態となってしまいました。これで、我が家の古老が認知症になっていたら…(確実に、軽い認知症の症状は出ておりましたので)正直なところ、我が家の生活設計は、破綻状態となっていたことでしょう。

もし、お袋の年金が、生活保護費よりも低いと揶揄される国民年金(基礎年金)であったなら、我が家は、おそらく土俵の外へ「送り出されて」いるところであります。

人生、タラレバで語っても致し方ないことではありますが、独居老人の孤独死や介護疲れから無理心中するなど、認知症の老人を抱えた家庭の暗い話題が多い中、何とか土俵の中に留まれる我が家の暮らしに感謝する一方、就職活動が超氷河期と言われる現在、子どもたちは、就業できるのだろうか…などと、さらに心配が募るのであります。

当面、『後ろにもたれて』暮らせる日は、やってこないと呟く「夢屋」であります。

今年も残すところ、あと2週間余りとなりました。「時間の長さは、人それぞれに平等に与えられていますが、一年の時間的感覚は、年齢分の1の長さに感じられるようになる。」とどなたかが言っておられましたが、確かに、歳を重ねるうちに、同じ一年という長さがとても短く感じられるようになりました。

さて、本日の夢屋四十八手、決まり手は『後ろもたれ』であります。

画像解説では「相手に背を向け…」とありますが、相撲を取るのに自ら背を向けて取る方はおりませんので、「相手に背後を取られたとき」とでも表現するほうが正確なような気がします。平成20年5月場所14日目、「北勝力」関 VS 「豊真将」関の一番で記録として残っております。

「1+1=2」「2-1=1.5」と何やら変な計算式であります。

元NHKアナウンサー鈴木健二氏の『男は20代に何をなすべきか』という著作の中で、結婚は「1+1が2になるのではなく、3にも4にもなる。」という件を読みました。即ち、子どもが増えていくことに対する生活設計の大切さを説いたものでありましたが、あれから30年が経過し、50歳を目の前に控えた時、「2-1=1.5」なる不可思議な計算式に気付きました。

年金生活をする夫婦の計算式であります。

私たち夫婦も両親との同居生活からスタートし、いつの間にか「1+1=5」となり、子どもたちの成長とともに「1+1=2」の世界に戻ろうとしております。夫婦のどちらかが欠ければ「2-1=1」となるはずなのですが、残念ながら生活費というものは、1では済まない。共通する生活費は減らないという現実。しかし、現行の年金制度は、こうした現実には目を向けていないという事実であります。我が家の古老が、亡くなる間際まで気にかけていたことは「俺までボケたら、お前たちに迷惑を掛けてしまう。」ということでしたが、私のお袋の年金改定通知を手にしてみると、確かにその意味(現実)に気付いたのでありました。(明日に続く)

昨日の土曜日は、我が愛するオッカァもお休み。久々に週末の休日が重なりましたので、映画でもと思い立ったものの、封切された映画「ワンピース」は、前売り指定席券すべて完売。ブログupもお休みして、お昼にラーメンを食べに出かけ、買い物にお付き合いして休日終了。実に庶民的な休日を過ごしました^^;

さて、夢屋四十八手、本日の決まり手は『大逆手(おおさかて)』であります。2000年12月に大相撲決まり手が整理されてから、平成17年(2005年)九州場所8日目に「安美錦」関 VS 「高見盛」関の一番で記録されたのが、幕内唯一の例であるとか。実に稀有な決まり手であります。

しかし、この技「上手捻り」とどこが違うのか…上手を相手の肩越しに取っていることと、自身の上体を反らさないということらしいのですが、良く分かりません。

来週一週間は、いよいよ雪マークが出ておりまして、遂に来るべき物が来るのかといった状態でありますが、公園の桜の枝先には、既に越冬の準備を終えている「イラガ」の繭を見つけることができます。

「イラガ」の食害量は、大きな被害をもたらすことはありませんが、夏場に柿の葉の裏にいる「イラガ」の幼虫に気付かずに触れてしまうと飛び上がるほどの激痛に襲われます。ジクジクした痛みは、1~2日続きますので、子どもさんは気を付けた方が良い昆虫です。春先、抜け殻の先端を器用に丸く穴を開けて羽化しますが、この抜け殻を利用して、笛にして遊んだものです。

この「イラガ」をつかむ裏技は(敢えてつかむ必要もないのですが)、実は手の平側なら、毒(痛み)は感じません。指で摘んで、手の平で転がすだけなら大丈夫。が、間違えて手の甲に落すものなら、飛び上がる。

これを『逆手』に取って、気に入らない人への制裁方法には、打って付けです。ただし、意識して実行すれば、やっぱり傷害罪になると思いますので、くれぐれもお覚悟を…。

夢屋四十八手、本日の決まり手は『引っ掛け』であります。

師走という月は、やはり何かと忙しいものです。払い物や集金など、年末決済が商い慣習となっている我が在所では、日頃、居眠りをしているような仕事ぶりの私、夢じぃも走り回る必要があります。

『引っ掛け』とは文字通り、相手の腕を引っ掛け、前に身体を泳がせる技でありますが、「とったり」や「逆とったり」と、どこが違うのと尋ねられますと正確に答えられません。平成15年九州場所7日目、「土佐の海」関 VS 横綱「武蔵丸」関の決まり手として記録されています。残念ながら、武蔵丸関は、この一番の敗戦が最後の取り組み(引退)となったようです。

『引っ掛ける』という訳ではありませんが、金沢兼六園では有名な『雪吊り』でありますけれど、我が在所でも高木の赤松などには、幹付近に支柱を立てて放射状に縄で枝を吊る『りんご吊り』と呼ばれる雪吊りが見られます。

しかし、空が青い。とても師走の空とは思えません。こんな青空の日に、作業場に籠って商品発送作業とは情けない限りでありますが、仕事をサボれば、この松の木の下で、一家「首吊り」ということにも成りかねませんので、我慢の二文字であります。

夢屋最も一日の陽が短くなる「冬至」まで、あと10日ほどとなり、夕方4時30分ともなりますと周囲は真っ暗であります。職場への帰り道、車の前を一匹の「たぬき」が横切りました。

植え木の茂みの中で動かない「たぬき」にカメラを向けると、にゃんと「たぬき」が「猫」に化けておりました。頭は上手に化けましたが、身体は「たぬき」のままであります。

かっかっか。その程度の変わり身では、この夢じぃを『引っ掛け』るなど、まだ10年早いわ…この未熟者め!!!

さて、どちらが未熟者なのでしょう…とほほ。

先日、低い山にも雪が舞いましたが、平場の雪はまだまだのようで、ありがたい反面、雪を期待する業種の方は気が気ではない毎日ではないかと思います。

さて、本日の夢屋四十八手、決まり手は『ちょん掛け』であります。

「ちょん掛け」とは「ちょうな掛け」が転じた言葉と言われておりますが、第一「釿(ちょうな)」などという道具を知らない人の方が多いと思います。私だって、使っているところを見たことはありませんが、旧家の太い柱や梁に荒く削った「釿掛け」の跡を見つけますと、往時は豪奢な造りだったのだろうと思いを馳せたりもします。画像解説のとおり、相手の右足首に右足を内側から掛ける状態を指しますが、柔道の技でいえば「小内刈り」となり、柔道初心者ですり足が出来ず、体重異動がバレバレな入門者に対しては、面白いように決まる技です。記録では、平成19年初場所13日目に「時天空」関が小結「稀勢の里」関に対して決めております。

さて、「ちょん掛け」で思い出しますのが、大好きな釣りの餌の付け方でありまして、ワカサギ釣りの「サシ」のちょん掛けや海釣りの「サバ」の切り身のちょん掛けなどが頭を過ります。

何と言っても、かれこれ8月のお盆から4ヶ月釣り禁止令を忠実に守り、今日にいたっておりますので、そろそろ、フラストレーションが溜まってきました。Uhooooooo~!『ちょん掛け』なんて、お題を選ぶんじゃなかったぁ~。

「釣り行きてぇ……!!!」

とほほ、古老の100ヶ日まで、あと27日。

画像解説によれば、相手の首または後頭部を、手首または腕でたたき落して倒すことと解説されております。「叩き(はたき)込み」と何処が違うのか…「叩き込み」が肩や背中をたたき落とすのに対して、「素首落とし」は頭に限定されていることです。事実、「坪田敦緒さん」という方が自分の見たままに決まり手を記録している取組結果http://www.ep.sci.hokudai.ac.jp/~tsubota/result/result.html

において、平成12年九州場所8日目「若光翔」関 VS「朝乃若」関の一番を『素首落とし』と解説されておりますが、相撲協会の公式記録では『叩き込み』とされております。かなり曖昧な決まり手ではあります。

本日、画像ネタに困ってしまい「本官」に登場いただきました。

山形県高畠町と福島県福島市飯坂町をつなぐ国道399号は、つづら折りの峠道。冬場は当然のごとく通行止めとなり、夏場でさえも度重なる土砂崩れで交通規制が敷かれる道路であります。ある年、福島県側で大規模な斜面の崩落があり、長い間通行止めが続いておりましたが、数年前ようやく開通しましたが…。

改修したはずの斜面から転石が落ちてくる。そんな馬鹿な…と担当者が調べてみると、サルが斜面下の人間に向かって石の礫を打っていたという笑えない話がありました。工事事務所長の解説では、人間が石を打って、サルを追っているうちに、サルが人間のマネをするようになってしまったとか。

里山に出没するサルには、色々な逸話があって、畑のカボチャを3個も抱えて持っていくものだから、「大概にしろ!!」と耕作者が叫んだら、1個置いて行ったなどと苦笑交じりに語る耕作者もおります。

あれれ、本日のお題は『素首落とし』でありましたが、犬猿の仲と言われる「本官」が、サルのサルまねをして石を転がそうとしておりますが、バレたら、即刻、クビを言い渡される…即刻、クビ。『そっくびおとし』と落ちないオチとなってしまいました。

とほほ。

ああ寒い。それでも続く夢屋四十八手、本日の決まり手は『小股掬い(こまたすくい)』であります。最近では、平成17年九州場所3日目、横綱「朝青龍」関 VS「稀勢の里」関の一番で「朝青龍」関が決めております。

こうして記録を追っかけてみますと「朝青龍」関って多彩な技を繰り出していることに気付きます。里帰り中のモンゴルでのサッカー事件から端を発して、何かと叩かれる「朝青龍」関ではありますが、サッカーといい、技の多彩さといい、器用な方なのかもしれません。

さて、「小股の切れ上がったいい女」という表現がありますが、一体、小股とはどの部分なのか…。これもまた諸説あるようで、一般的には「股」、腿の付け根部分とV字ライン、そして陰部と助平な男たちの妄想は広がるのであります。それぞれが空想を広げる中で、共通するのは、女性の足がスラリと長く、和服の似合う粋なたたずまいの女性を指す言葉でありまして、すらりと伸びるという表現と貧弱な腿とは、似ているようではあるが、全く異質なものであります。ましてや、短いスカートの両腿の間から向こう側の景色が見えるような光景は、決して「小股が切れ上がる」などと表現してはいけない、などと助平「夢屋」は、ムキになって主張するのであります。

田舎なれども我が家のお隣さんの玄関先にスノーマンが現れました。一軒当たりの子どもの数が少なくなった分だけ、こうしてデコレーションに凝るご家庭も増えて来ました。我が家では子どもたちも成長し、サンタのおじさんも家の前を通り過ぎてしまうようになりましたが、「夢じぃ」が、本物の「夢じぃじぃ」になった時、果たして「夢じぃ」はどんなことをしでかすことやら…。「庭木に花を咲かせましょう。」などと叫んで、庭木にど派手なデコをしてしまうかも。

かつて、子どもたちに「おとうさんは、サンタさんに何をもらうの?」と尋ねられ、即座に「新しいおかあさん」と答えて、お袋(義母)に真顔で怒られたことがありましたが、今では、新しいおかあさんよりもヌクヌクのアンダーウエアが恋しい、悲しいおとうさんになってしまったのであります。

とほほ。