第41代持統天皇は、夫である第40代天武天皇が推し進めた皇親政治を継続すると同時に、自分の息子草壁皇子を絶対に後継ぎにしようと画策しましたが、草壁皇子の死によりその夢は潰えました。

その後は直系孫の第42代文武天皇に、そしてひ孫の第45代聖武天皇にと、策をめぐらしました。

この為には、皇親政治を続けると、皇位を狙う天武天皇の皇子たちが高い地位にいることに成るので、皇親政治とは一線を画しても、天智天皇の死や壬申の乱で一旦途絶えそうになった藤原一族の鎌足の子不比等を登用し、外戚にすることによってまでも、他の天武皇子を排斥し続けました。

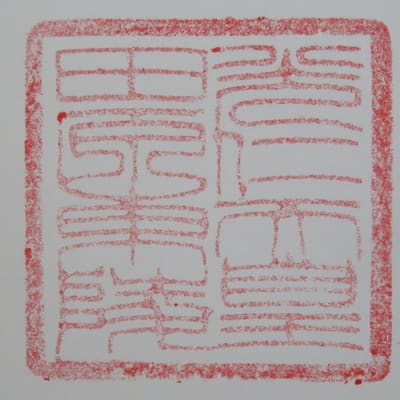

写真の陵は、奈良の東の山の向こうにある田原地区の、田んぼの中にあります。

陵へ続く一本道、やはり御陵は住宅地のそれこそ民家の洗濯物がひるがえってる横にあるよりも、この方が良いです。

天武・持統の血は、直系ひ孫の聖武天皇が丈夫な男の子に恵まれなかったし、天然痘で一時はほぼ壊滅した藤原一族の中でなんとか権勢を盛り返した不比等の孫で南家の仲麻呂が、恵美押勝の乱を起こして、天武天皇直系の孫たち(淳仁天皇・塩焼王・道祖王など)と共に消滅しました。

静かにたたずむ陵正面。

訪問時の天気もぴったりな感じです。

大将を失った藤原家ですが、なんとか北家の永手(ナガテ)や式家の百川(モモカワ)などが協力して、孝謙天皇が亡くなるやいなや、天智系の白壁王(シラカベオウ)を皇太子にたて、その令?リョウジ)を持って道鏡を追放し、2カ月後には白壁王を即位させました。

白壁王は第38代天智天皇の第7皇子である志貴皇子(シキノミコ)の6男で、変に皇位争いに巻き込まれて殺されたりしないように、酒を飲んで行方をくらましたりして、自分は皇位などを望んでないことを示し続けていたようです。

この皇位に対する消極的な姿勢と、聖武天皇の皇女である井上内親王を妃としていることが、外戚ではないですが、藤原一族が結束して白壁王を推した理由のようです。

第49代光仁天皇(コウニン)(在位770~781)として即位したのは、平成天皇の55歳、今回の今上天皇の59歳即位よりも高齢の60歳(62歳?)でした。

光仁朝も皇位継承はやはりもめて、井上皇后・他戸親王(オサベシンノウ)は廃され、山部親王(ヤマベシンノウ)(後の第50代桓武天皇)を皇太子にした後に譲位し、間もなく崩御してこの田原東陵(タワラノヒガシノミササギ)(奈良市日笠町)に葬られました。

こうして、皇統から天武系は無くなり、天智系がこの光仁から復帰して、今の天皇家に繋がってることになっています。

返事

大雪男さん:明日は私も高齢者教習(合理化講習)を受けます。

教習所(家のほんまに隣です)からは、わざわざ予約確認の電話が今入りました。

阪神ムードは良いので、夏にはもしかしたら開花も・・・・。

花水木さん:ここで決起した天誅組にかけたグミなので、

思わず買ってしまいましたが、味は普通のグミでした。

私は本当にケッセラ~セラな~るようになる