『岩手県普代村の大津波への備えで犠牲者ゼロ、から判ったこと!』

ー三段構えの防潮林と、防潮堤、防波堤の工夫に「Yの字」川が津波を分散―

先日の台風21号の高潮でも、大変な被害がでました。 これから、沿岸部一帯の防潮堤・水門が機能したか、幾多の研究所や委員会が、確認するそうですが、一部のメディアが既に、報道している、A滑走路の一番低いところは海抜1.4ⅿ(瀬戸内海の干満差は1.9ⅿ、これでは低気圧・満潮時?)であったそうです。 台風の高潮でさえこの被害ですから、地震の大津波の高さ30m余では、どうなるのか! また、沈下する海上空港がどうして構築されたかも徹底的に責任追及と対策が必要です。

このような時に、南海トラフ地震大津波予想の報道を必ず思いだします。大津波の高さ30ⅿ余、ビル11階建て相当の大津波へ、コンクリートで備えるにはどうするのかを想像すると、東南海の海岸は、普代村の対大津波対策に恵まれた地形環境と類似している場所は少なく、かなり難しそうです。

考えられる対策は;

① 想定される大津波の高さ30ⅿ余、より高い防波堤・防潮堤で完全にブロックする。

コスト、景観、用地買収等の困難と、津波の高さ想定が難しい。 日本列島の海岸のかなりの部分を巨大な、高さ30ⅿ余のコンクリート塀で囲むことになる。

② 想定される大津波の高さより低い防波堤・防潮堤を、大津波は、これをのり越えてくるが、その後ろの2段目、3段目の防潮堤・緩衝エリア(防潮林や田畑)で、大津波の破壊力を吸収する(岩手県普代村の備え)。

① と同様の問題があり、南海トラフ地域では緩衝エリアが手当てできるか。

③ 従来の防波堤・防潮堤は、そのままで、住居を大津波の遡上高(津波の高さの数倍)以上の海抜の台地に移転する。

日本独特の海岸の地形には、高台の移転先の用地を手当てができるか。 又住民の賛同が得られるか。

等々、課題が考えられますが、結局、いつ来るか予想し難く、津波の高さも想定し難い大津波に対して『東日本地域でも、南海トラフ地域でも』、結論は、現在のやり方の継続、または、その他、折衷案で進められています。

そんな中で、最も、気になるのは、津波の高さ(遡上高ではなく)30m以上が想定されるのに、静岡浜岡原発の防潮堤は、18ⅿから22ⅿに嵩上げする程度の変更です。

自然災害で恐ろしいのは、火山の破局噴火と地震による大津波です。 地球を氷河期に変える破局噴火(目下の心配は、イエローストーンの噴火)は、手の打ちようがありませんが、これは別として大津波には、どんな備えができるかが、これからの、課題になっています。

先ずは、ウエブ情報から『用語』の確認です。

検潮器の測定範囲は、0‐20ⅿ、最近の事例では振り切れ・測定不可があった。 現在では、①検潮所のフロート使用の波高計と、②沿岸GPS海洋ブイがある。

防潮堤は陸上に、防波堤は海中に、構築されたもので、これに防潮林が加わり、大津波の被害を軽減する。 それらの複合ハード面に、更にソフト面対応が必須であることも判りました。

表題の、岩手県普代村の事例と宮城県釜石市の事例を比較してみました。 どちらの事例も、ハードの構築コストを考えると、他に手立てはないのかと、思うズブの素人です。

岩手県普代村のコンクリートの普代水門と太田名部防潮堤が大津波から住民を守った例;

水門と防潮堤合わせての総工費約36億円、この費用を国と県が負担することを実現させたのは、当時の人口3,000余人の普代村の『信念と粘りの和村村長』であった。 当時、この構築事業には、総工費の面で賛否両論があった。

普代村大津波と被害の推移

明治三陸大津波(1896年)津波高さ15ⅿ 犠牲者302人

昭和三陸大津波(1933年)津波高さ13ⅿ 犠牲者137人

平成三陸大津波 (2011年)津波高さ24ⅿ 犠牲者 0人(当時人口3,088人)

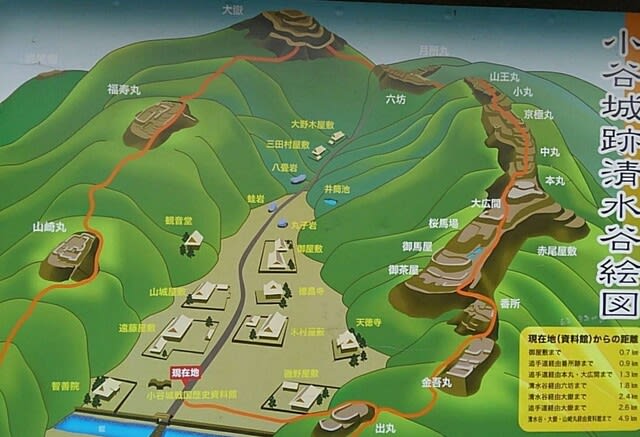

この大津波対策は、ハード面でも2段、3段構えがあり、水門も防潮堤も津波をのり超えさせ、やり過ごす設計(防潮堤の断面は底辺が広い台形)。

① 普代水門、高さ15.5ⅿ(海抜3m)長さ205ⅿ、普代浜海岸から約300ⅿ。

② 太田名部防潮堤、高さ15.5ⅿ(海抜10ⅿ)長さ155m。 水門から600ⅿ。

③ 水門と防潮堤の間に防潮林。

④ 防潮堤は普代川の本流・支流分岐の山側に構築され、この防潮堤が津波を、本・支流に沿って南北に逃がし、防潮堤へのアタリを弱め、のり超え回避。

⑤ 一部の住居は防潮堤の山側の高台に移転を村の行政が薦めた。

さらに、大災害を避けられた地形的背景は;

能代浜は、逆V字状の入江・湾ではなく、普代川沿いの谷で、この谷は住宅地付近で、本流・支流で、Y字状の末広がりでしたので津波の遡上高は増幅されなかった。 さらに、この能代浜は、北山崎海岸北端の黒崎半島のカゲに入っている等、 地理・地形もプラスでした。

津波後の普代水門(ほとんど損傷なし)の後ろの防潮林の被災状況

防潮堤が集落を守った。

反面、釜石湾の防波堤(総工費約1,200億円+復旧費用約500億円=約1,700億円、最大水深63mの海底からケーソン工法により立ち上げたもので、2010年には『世界最大水深の防波堤(Deepest breakwater)』としてギネスブックによる世界記録)の、対大津波対策の効果測定は難しかったようですが、効果は、波高で4割減、津波を約6分遅らせたと言われている。

釜石湾水深63ⅿに構築された防波堤と大津波に破壊された世界最大の防波堤

釜石市大津波と被害の推移

明治三陸大津波(1896年) 津波高さ8ⅿ 犠牲者6,724人

昭和三陸大津波(1933年) 津波高さ10ⅿ 犠牲者 403人

(世界一深度の釜石湾防波堤完成:2009年3月)

平成三陸大津波 (2011年) 津波高さ9ⅿ 犠牲者1,046 人

津波は、風波の波長数ⅿから数百ⅿとは全く異なり、波長数キロⅿから数百キロmですので、この深さ最大63ⅿの湾の防波堤にかかった圧力は想像を超えます。

東日本大震災から7年余それから、ずっと気になっていました。 大津波は、ハード面だけで防げるのか。 大津波は、がっちりブロックするよりも、英国テムズ川のテムズ・バリアーのような可動式水門も一方策かもしれません。

普代村の事例は、下記ウエブ情報からの抜粋でよく判ります。

2011年3月11日東日本大震災、津波が太平洋沿岸の町・村を襲いました。

しかし、普代村は住宅の浸水がゼロ、一人の死者も出しませんでした。

村を守ったのは、高さ15.5mに及ぶ防潮堤に水門・・・奇跡ともいわれた人命救助の陰には一人の男の執念がありました。 普代村元村長・和村幸得、40年もの歳月をかけて普代村の防災対策の実現に心血を注いだ人物です。

村を津波から守ったのは、浜から300mにある高さ15.5mの普代水門(海抜3m)です。 そして、同じく15.5mを誇る太田名部防潮堤(海抜10m)です。

東日本大震災当時、水門を襲った波の高さはおよそ23.6メートル・・・しかし、防潮堤によってその勢いは弱まり、防潮林によって完全に止まりました。

一方、太田名部防潮堤は、漁港に張り巡らされた防波堤で波の力を弱め、防潮堤によって家を守りました。 村人たちの命だけでなく、家、財産を守った防潮堤と水門・・・その施設を発案し、完成に導いたのが和村幸得です。

どこか国の、元女性大臣のスーパー堤防への有名な発言が出たほどに、自分が担当したらどう質疑応答ができるか考えてしまいます。大津波対策も、身近で、最も難しい課題です。

(20180908纏め 20201205追補 #028)