◎小阪修平の習俗論「ひとは覚醒しないことを強いられることがある」

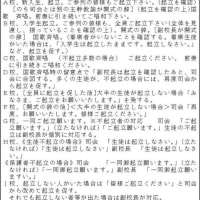

前回の続篇である。雑誌『ことがら』第五号、小阪修平「習俗について(一)」からの引用を続けよう。

だがなぜ、ひとはこのように共同の観念を架構することによってしか、自分自身を語りえないのか。こういう事態について、表出ということを基軸にすえ、かの女の表出がまだ本質的なものにたっしていないことをもんだいにしていく鎌倉〔諄誠〕の視線は、わたしとすれちがってしまうように思える。それはまた表出の自覚、覚醒ということを価値と考える吉本〔隆明〕の思想とわたしの考えとのずれにもつながっている。ひとは、覚醒を強いられることもあれば、覚醒しないことを強いられることもあるのだ。

むろん、西岡の「私的な表出」が、このような共同観念をよびよせる背景には、職場のなかで西岡がしめている現実的な利害の構成があると云えよう。だが、そのことを労働力商品の云々かんぬんといってみてもはじまるまい。青木茂雄が七十年代記で指摘しているように、階級とはAがある場面では資本家としてあらわれ、ある場面では労働者としてあらわれるというような〈場面〉のもんだいなのであり、この行為は資本家的であり、この行為は労働者的であるというようにすべてを還元できるような枠ではない。資本という非人称的な制度があらわれるのは、このような〈場面〉の重なりの構造においてである。そして、この階級関係は下におりるほど「仕事ができないようなやつは、男とはいえない」というような習俗に近づいてくる。わたしたちはそこに人を説得させるだけの、「現場における実務の連関」とでもいったものを考えることができる。

だが、わたしはなにも仕事は絶対だなどといっているわけではない。西岡の意識のなかで、現場の実務的な構成が「中性的」なものへと還元されていること、そしてこの中性的な構成が、Aのことを語る場面で、〈脚色〉されざるをえないことが重要なのである。むろん、そこからわたしたちは西岡の個人的な隠微さをどのようにでも引きだしうる。だが、そういうふうに、わたしたちは多かれ少なかれ、現場のなかで習俗を〈構成〉して、生きている。そうすると、わたしたちは社会を構成している〈実務の連関〉というものにぶちあたってしまう。このなかで生きていくためには、ひとは多かれ少なかれ自分自身にある禁制を課し、そのことを合理化して生きなければならない。ひとが共同の観念を架構して、それにのりうつらざるをえないのはこういう場面においてであり、西岡の「自然な」文章がもっているかもしれない、一端の真実はそこにある。【中略】

そこで、職場の実務的な構成は、過剰な意味として流通しはじめる。わたしたちはイデオロギーということばをこの場面で使ってよい。だがここが、わたしたちがたんなる観念としてではなく、身体として生きようとするさいぶつかってきた、きわどい場所であるようにわたしには思える。〈習俗〉がもつ現実性とそのイデオロギー性、わたしたちは六十年代末にこういうものへの異和感から出発したのではないか。そして、わたしたちは七十年代、膨れあがった観念から、さまざまな〈習俗〉のなかに入っていったのである。

西岡の文章からわたしたちが一般的な結論を引きだしうるとすれば、それは、西岡とAが属している職場が、西岡にとってはかの女にイデオロギー化を強いるものであり、Aにとってはかれの身体のリズムを疎外するものであったということである。だが、このもんだいを、わたしは労働力商品化が成立しているとか労働が疎外されているとかいう一般的なスローガンで解決できるとは思わない。たとえば、どこで労働が疎外されているか、されていないかの境界線が引けるのか。あるいは社会主義の公務員労働は、労働力商品化されていなくて、資本主義の公務員労働では労働力商品化されているというレッテルはどこまで内容に迫りうるのか。わたしたちが社会主義諸国の経験からみたものは、むしろ「奉仕しなければならない」という社会的なイデオロギーによる抑圧である。権力を○○党がとったからといって労働の内容が変わるわけではないのだ。変わるのはつねに、会社のため、市民のため、から国家のため、労働者のため、社会主義建設のため、という「意味づけ」のイデオロギーである。

だいぶ引用が長くなってしまったが、このあたりを読めば、ほぼ、小阪修平の「習俗」論の輪郭はつかめるだろう。

引用の最後のあたりを読んで私は、一九七〇年代に雑誌『情況』で読んだ対馬斉〈ツシマ・ヒトシ〉の「自己意識」論を思い出したが、そのことについては、またこのコラムで述べることもあろう。いずれにしても、この小阪の習俗論は、いかにも七〇年代的、あるいは八〇年代的である。と同時に、その問題意識は、今でも古びていないように思える。ただ、この独得の用語や言い回しが、現代の若者には通用しない可能性は高い。

いくつか思いついたことを注釈的に述べておこう。おそらく、この小阪の論考は、『ことがら』三号、四号に掲載された青木茂雄氏の「七十年代記(二)」、「同(三)」から多くのヒントを得ている。小阪は「職場」という体験を持たなかったというが(青木氏談)、その小阪が、リアルに「職場」のことを語ることができたのは、これら青木氏の文章にある「職場体験」を読んでいたからに違いない。

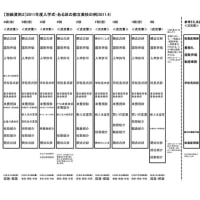

さらに、『ことがら』五号の目玉とも言える鼎談「家族という経験」(小阪修平・小浜逸郎・万本学)は、ひとつの「習俗論」なのであって、小阪の論考「習俗について(一)」と響き合うものがある。『ことがら』五号については、このほかにも指摘したいことがあるが、機会を改める。

今日の名言 2012・9・14

◎ひとは、覚醒を強いられることもあれば、覚醒しないことを強いられることもある

小阪修平の言葉。『ことがら』49ページより。上記コラムで引用した論考「習俗について(一)」に出てくる。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます