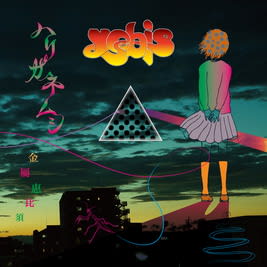

金属恵比須「ハリガネムシ」

収録曲

01:蟷螂の黄昏 00:43

02:ハリガネムシ 04:19

03:光の雲 11:33

04:嵐が丘の向こうに 01:45

05:紅葉狩(第三部・第四部) 08:31

06:イタコ 02:28

07:川 05:31

一曲目から「おお、これから『四重人格』が始めるのか!?」と

思わせてくれるSEでスタート。

※導入部ともいえる「蟷螂の黄昏」

光のような鍵盤サウンドにノイジーな効果音が重なり

一気にハードなギターが炸裂!

アルバム・タイトル曲「ハリガネムシ」だ!

なんという音圧!

アルバム全体の音圧がとにかく凄い!

「オーディオスレイヴ1st」か!?

フェイセズの「馬の耳に念仏」か!?

※結構「ジュディズ・ファーム」の音圧が凄いのよ

つ~か、ハードロックじゃん!

初めて四人囃子を聴いたときを思い出した。

和製プログレの名盤と聞いた「一触即発」だったが、ハード

ロック色も強くて驚いたものだ。

※そのうえ森園さんはデュアン・オールマンみたいな音色も

使ってたし・・・

「金属恵比須」も長い曲・短い曲を交え、変拍子とメロトロン、

アナログ・キーボードの音塊で「おお、プログレだ!」と思わせて

くれたが。

やはり70年代ロック最良のエキスを血肉として再放出する熱量が

素晴らしい!

※その辺はキュアメタルの高梨康治さんに通じるな

ダイナミックで安定したリズムセクションも秀逸。

時にアヴァンギャルドに、そして時にしっとりと聴かせる女性Vo.

・・・60~70年代の名曲フレーズや音色が見え隠れする確信犯的な

曲展開も堪らない。

※「一触触発」も隠れてますな

歌詞も「人間椅子」や「筋肉少女帯」系の猟奇、幻想、怪奇を

感じさせるモノで、日本独特な表現は海外ロックに対する強烈な

カウンターになっている。

今で言うヴィンテージ・キーボードを始め機材からスタジオまで

こだわってるのが窺えるサウンドも嬉しい限り。

※そういえば、ワタクシ秋に目黒のブルースアレイに

串田アキラさんのR&Bコンサート見にいきましてな。

その時、同会場の予定で「アナログ・シンセ狂時代@

プログレ秋祭り」なんてイベントを発見して、大いに

気になったモノですが。

さすがに「そんなにライヴばっかり見に行けないよなぁ」と

諦めてしまいましてな。いま実に後悔しておるんですわ。

勤め人、家族を持つ者の辛いトコロですなぁ・・・。

さてさて

「金属恵比須」のライヴはゼヒ見たいトコロです。

次回のワンマン公演は2016年4月16日(土)20周年記念として、

吉祥寺シルバーエレファントで行われるそうな。

すごい人混みになるんじゃないの?

私みたいな新規ファンが激増してそうだし。

※「ハリガネムシ」、amazon・タワレコ・ディスクユニオンで

売り切れ続出らしいですからね

出来れば

その後は、もっと大きなハコでのライヴをお願いしたいと思います。

椅子がある会場なら嬉しいです。

盛り上がったら、ちゃんと立って拍手しますから・・・。

【金属恵比須】

メンバー

高木大地(G、Kb、Vo)

稲益宏美(Vo)

多良洋祐(B)

諸石和馬(D)

宮嶋健一(Kb)

今後の活躍に期待・・・・です。

収録曲

01:蟷螂の黄昏 00:43

02:ハリガネムシ 04:19

03:光の雲 11:33

04:嵐が丘の向こうに 01:45

05:紅葉狩(第三部・第四部) 08:31

06:イタコ 02:28

07:川 05:31

一曲目から「おお、これから『四重人格』が始めるのか!?」と

思わせてくれるSEでスタート。

※導入部ともいえる「蟷螂の黄昏」

光のような鍵盤サウンドにノイジーな効果音が重なり

一気にハードなギターが炸裂!

アルバム・タイトル曲「ハリガネムシ」だ!

なんという音圧!

アルバム全体の音圧がとにかく凄い!

「オーディオスレイヴ1st」か!?

フェイセズの「馬の耳に念仏」か!?

※結構「ジュディズ・ファーム」の音圧が凄いのよ

つ~か、ハードロックじゃん!

初めて四人囃子を聴いたときを思い出した。

和製プログレの名盤と聞いた「一触即発」だったが、ハード

ロック色も強くて驚いたものだ。

※そのうえ森園さんはデュアン・オールマンみたいな音色も

使ってたし・・・

「金属恵比須」も長い曲・短い曲を交え、変拍子とメロトロン、

アナログ・キーボードの音塊で「おお、プログレだ!」と思わせて

くれたが。

やはり70年代ロック最良のエキスを血肉として再放出する熱量が

素晴らしい!

※その辺はキュアメタルの高梨康治さんに通じるな

ダイナミックで安定したリズムセクションも秀逸。

時にアヴァンギャルドに、そして時にしっとりと聴かせる女性Vo.

・・・60~70年代の名曲フレーズや音色が見え隠れする確信犯的な

曲展開も堪らない。

※「一触触発」も隠れてますな

歌詞も「人間椅子」や「筋肉少女帯」系の猟奇、幻想、怪奇を

感じさせるモノで、日本独特な表現は海外ロックに対する強烈な

カウンターになっている。

今で言うヴィンテージ・キーボードを始め機材からスタジオまで

こだわってるのが窺えるサウンドも嬉しい限り。

※そういえば、ワタクシ秋に目黒のブルースアレイに

串田アキラさんのR&Bコンサート見にいきましてな。

その時、同会場の予定で「アナログ・シンセ狂時代@

プログレ秋祭り」なんてイベントを発見して、大いに

気になったモノですが。

さすがに「そんなにライヴばっかり見に行けないよなぁ」と

諦めてしまいましてな。いま実に後悔しておるんですわ。

勤め人、家族を持つ者の辛いトコロですなぁ・・・。

さてさて

「金属恵比須」のライヴはゼヒ見たいトコロです。

次回のワンマン公演は2016年4月16日(土)20周年記念として、

吉祥寺シルバーエレファントで行われるそうな。

すごい人混みになるんじゃないの?

私みたいな新規ファンが激増してそうだし。

※「ハリガネムシ」、amazon・タワレコ・ディスクユニオンで

売り切れ続出らしいですからね

出来れば

その後は、もっと大きなハコでのライヴをお願いしたいと思います。

椅子がある会場なら嬉しいです。

盛り上がったら、ちゃんと立って拍手しますから・・・。

【金属恵比須】

メンバー

高木大地(G、Kb、Vo)

稲益宏美(Vo)

多良洋祐(B)

諸石和馬(D)

宮嶋健一(Kb)

今後の活躍に期待・・・・です。