大阪市の路面電車、阪堺電気軌道の住吉公園駅が廃止されることになり、

2016年1月30日、住吉公園駅での最終運行を見送るセレモニーが開かれた。

上記のニュースをテレビの報道と神戸新聞の夕刊記事で観た。

2012年3月27日に住吉公園と住吉神社を訪問した際に撮った阪堺電気軌道の

列車の写真や地図があったので写真紹介します。

写真は阪堺電気軌道上町線の住吉公園から住吉鳥居前駅に向かって走行中の列車。

住吉鳥居前駅より2012-3-27撮影

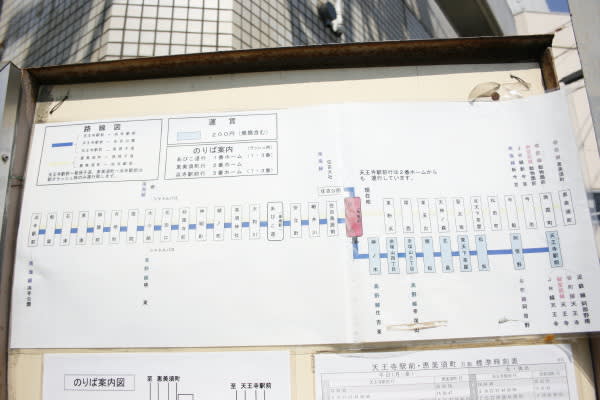

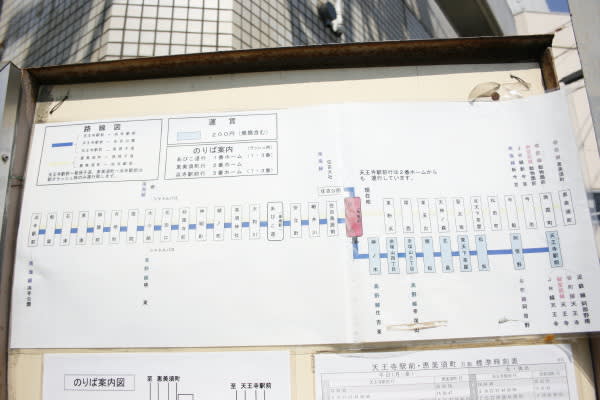

上の写真は阪堺電気軌道上町線の住吉鳥居前駅の路線図看板 2012-3-27撮影

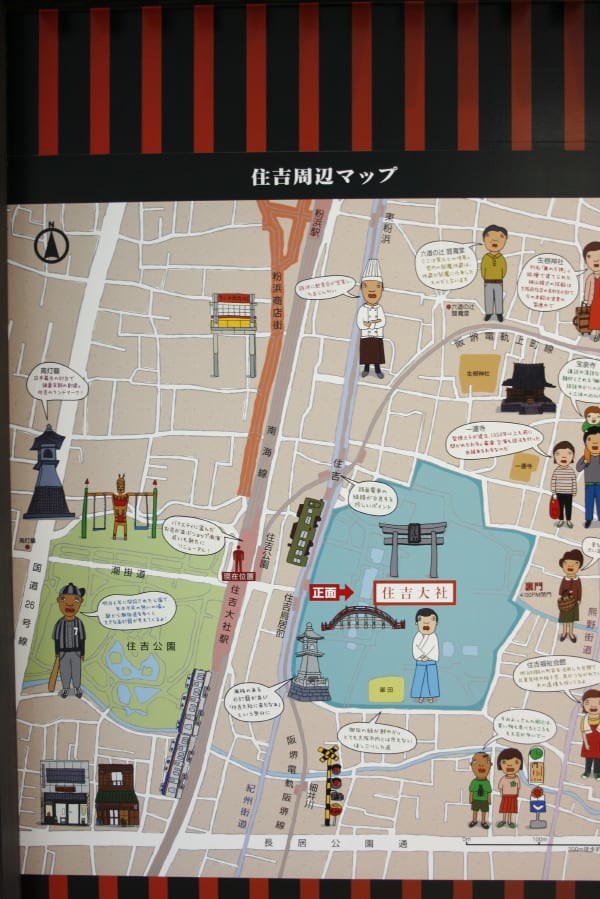

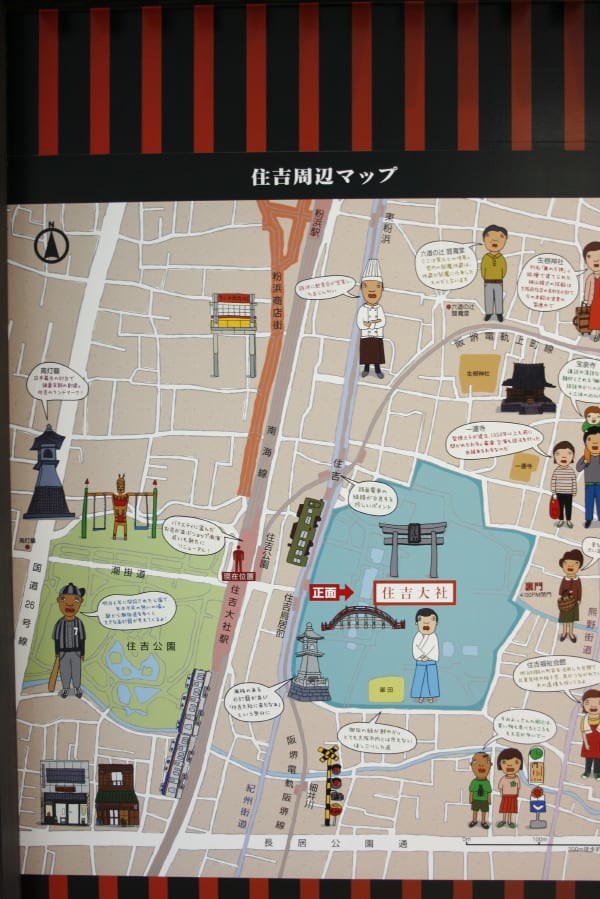

上の2枚の写真は阪堺電気軌道の住吉公園駅周辺の地図(2012-3-27撮影)

上の写真は住吉駅に停車中の阪堺電気軌道の列車(2012-3-27撮影)

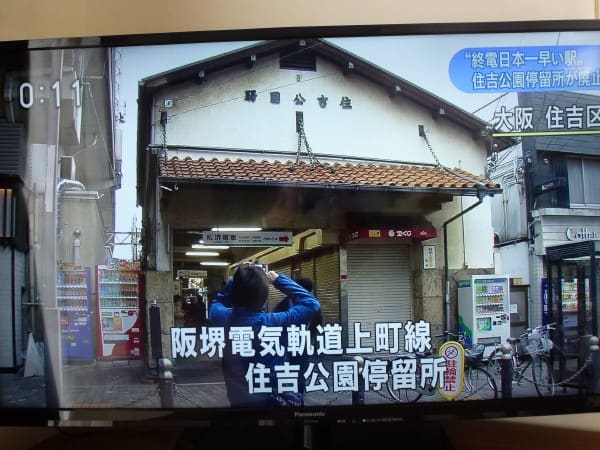

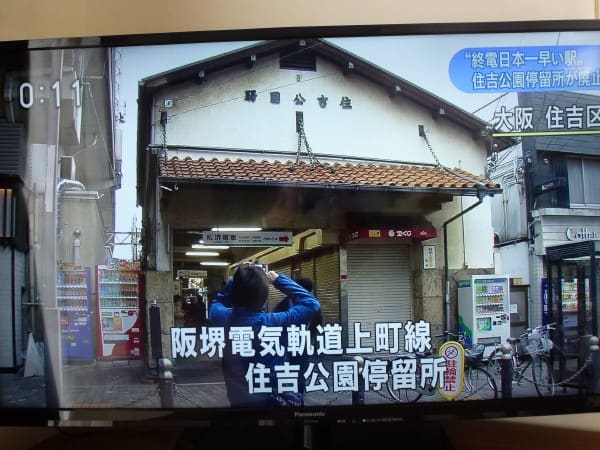

上の3枚の写真は2016年1月30日 朝8時32分住吉公園駅発 別れの終電

テレビの画像より

阪堺電気軌道住吉公園駅は通勤時間帯の7時、8時台のみに運行するので

「日本一終電が早い駅」として鉄道ファンには知られている

2014年のハルカス開業後のダイヤ改正で毎朝4、5本の発着になり、

住吉-住吉公園間は幹線からはみ出した「盲腸線」となった。

平日の終電は午前8時24分、土日祝日は同32分で利用者は平日で100人程度

阪堺電気軌道によると、約100メートル東に阪堺線の住吉鳥居前駅があるため、

廃止後も大きな影響はない。

住吉公園駅は南海電鉄の住吉大社駅に隣接しており、大正2年(1913)7月に開業

103年の歴史がある。駅舎や、構内のテナントは残るそうです。

上の写真は阪堺電気軌道・阪堺線の列車(2012-3-27撮影)

2016年1月30日、住吉公園駅での最終運行を見送るセレモニーが開かれた。

上記のニュースをテレビの報道と神戸新聞の夕刊記事で観た。

2012年3月27日に住吉公園と住吉神社を訪問した際に撮った阪堺電気軌道の

列車の写真や地図があったので写真紹介します。

写真は阪堺電気軌道上町線の住吉公園から住吉鳥居前駅に向かって走行中の列車。

住吉鳥居前駅より2012-3-27撮影

上の写真は阪堺電気軌道上町線の住吉鳥居前駅の路線図看板 2012-3-27撮影

上の2枚の写真は阪堺電気軌道の住吉公園駅周辺の地図(2012-3-27撮影)

上の写真は住吉駅に停車中の阪堺電気軌道の列車(2012-3-27撮影)

上の3枚の写真は2016年1月30日 朝8時32分住吉公園駅発 別れの終電

テレビの画像より

阪堺電気軌道住吉公園駅は通勤時間帯の7時、8時台のみに運行するので

「日本一終電が早い駅」として鉄道ファンには知られている

2014年のハルカス開業後のダイヤ改正で毎朝4、5本の発着になり、

住吉-住吉公園間は幹線からはみ出した「盲腸線」となった。

平日の終電は午前8時24分、土日祝日は同32分で利用者は平日で100人程度

阪堺電気軌道によると、約100メートル東に阪堺線の住吉鳥居前駅があるため、

廃止後も大きな影響はない。

住吉公園駅は南海電鉄の住吉大社駅に隣接しており、大正2年(1913)7月に開業

103年の歴史がある。駅舎や、構内のテナントは残るそうです。

上の写真は阪堺電気軌道・阪堺線の列車(2012-3-27撮影)