2021年9月11日のNHK総合テレビの朝の番組で富田林の寺内町が紹介されていました。

これに刺激されて表題の記事を書く事にしました。

富田林寺内町へは2018年11月11日に訪問していましたがブログ記事にしていませんでした。

本日はその第1回で近鉄長野線富田林駅から徒歩3分ほどの所にある本町公園を紹介します。

住所は大阪府富田林市本町8−15

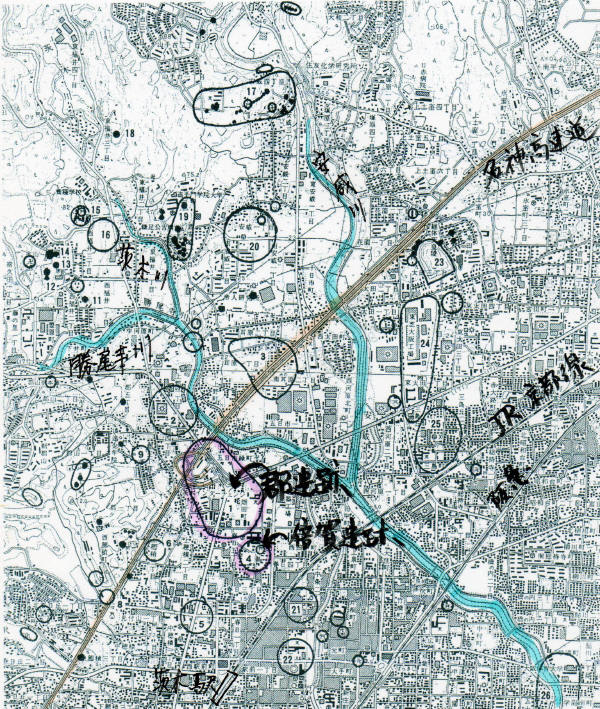

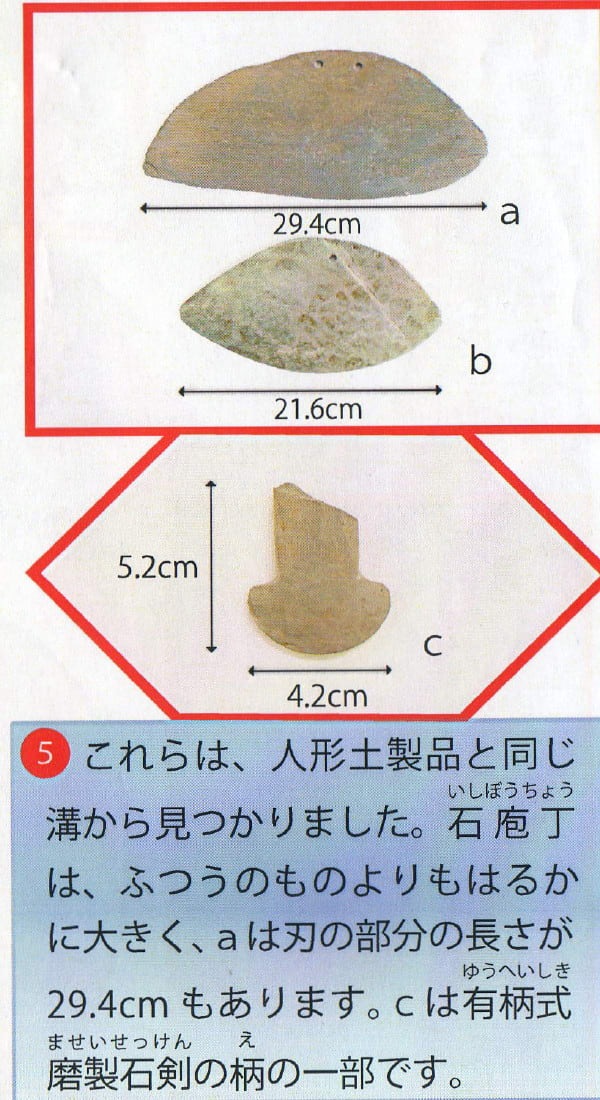

Goo地図を添付しておきます。

それでは早速、本題に移ります。

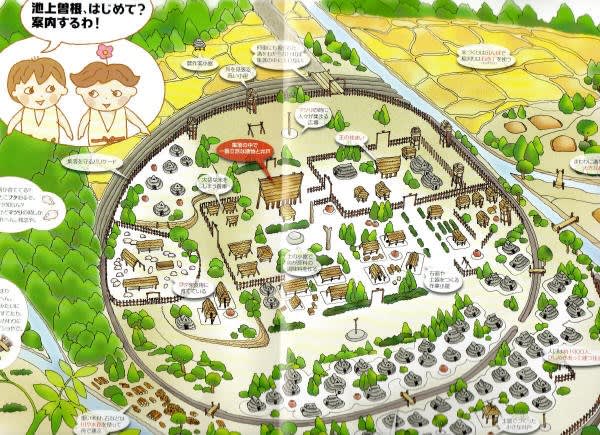

上の写真は本町公園入口に設けられた寺内町案内板

上の2枚の写真は平成2年(1990)11月市制施行40周年を記念して本町公園内に記念植樹

された樹木と説明板

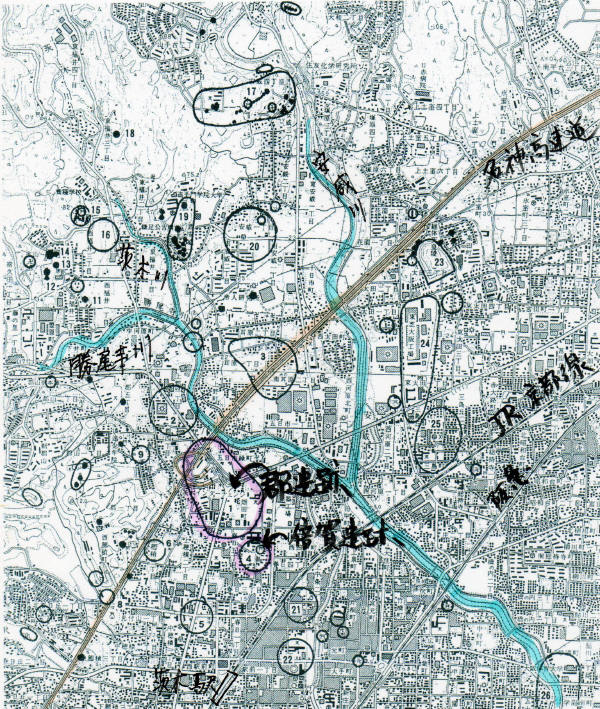

上の2枚の写真は石上露子の記念碑

旧家の家督を継ぐ運命のため、思いこがれた初恋の人に対するかなわぬ思いを詠んだ

小板橋(下記)は絶唱と評され、石上露子の名を不朽のものにしました。

小板橋

ゆきずりのわが小板橋 しらしらと一枝のうばら

いづこより流れか寄りし 君まつと踏みし夕べに

いひしらず沁みて匂ひき

今はとて思いに病みて 君が名も夢も捨てむと

なげきつつ夕わたれば ああ、うばらあともとどめず

小板橋ひとりゆらめく

ゆうちどり

石上露子(いそのかみ つゆこ 1882-1959)

明治時代後期に「明星」の歌人として活躍した石上露子は、本名を杉山タカといい、

富田林杉山家の長女に生まれた。幼少の頃から文筆に親しんだ露子は、17、8才の

頃には「夕ちどり」のペンネームで「婦女新聞」や「婦人世界」に随筆や小説などを

投稿し、1903(明治36)年の秋に「新詩社」の社友となった。

その端正な容姿から白菊の花にたとえられた露子は、与謝野晶子や山川登美子らと

ともに「新詩社の五才媛」として称された。

5人の才媛は他に茅野雅子、玉野花子がいる。

上の写真は石上露子の生家、重要文化財の旧杉山家住宅をモチーフとしたタイル画

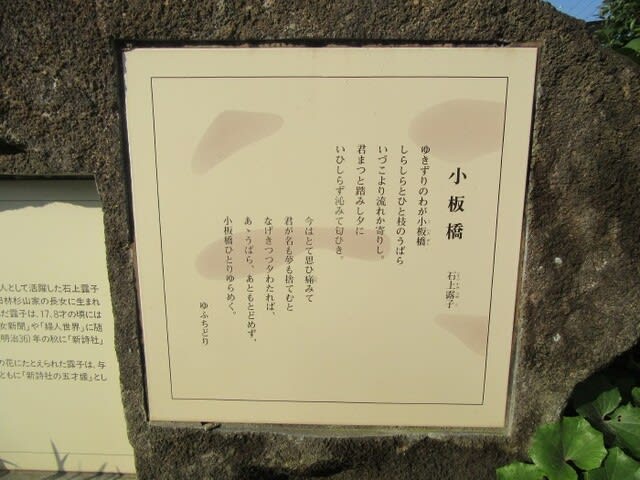

上の写真は織田作之助記念碑「土曜夫人」の原稿

「夫婦善哉」などの作品で昭和20年前後の文壇に活躍し、織田作(おださく)

の名で大阪を代表する作家として親しまれた織田作之助は、その一時期を

富田林で過ごしました。

親代わりのように作之助を愛し、面倒を見ていた長姉夫婦(竹中氏)が富田林に

転居してきた昭和20年以降、作之助は、現在の富田林市寿町にあった竹中家に

身を寄せています。この時期、すでに流行作家として次々に作品を発表していた

作之助にとって、富田林に滞在した日々は、まさに円熟のときでした。

以後、昭和22年に短い生涯を閉じる2ヶ月前まで、竹中家の書斎を好んで

文筆活動の場としていました。

作之助は、「人の一生は偶然の連続である。偶然を敏感に感受して必然に変えるのだ」

という言葉を文学と人生の哲学にしていました。

平成7年11月13日に記念碑が建立されました。

上の写真は織田作之助(左)と石上露子(右)の記念碑の遠景

上の3枚の写真は石上露子の歌碑と説明板

歌碑には次の文が詠まれています。

「みいくさにこよひ誰が死ぬさびしみと髪ふく風の行方見まもる」

説明板には次のように書かれています。

石上露子 (杉山タカ) 1882年-1959年

1904年(明治37年)2月、世界の列強ロシアと日本が国運を賭けての戦争が始まった。日露戦争である。同年5月金州、南山の攻略は約1ヶ月余りにわたり激しい戦いが展開された。この戦いに大阪第四師団が参加、富田林及びその周辺の村落にも多くの戦死者を出した。この時、戦死者とその遺族の身の上を按じ、国の行末を思い、言い知れぬ深い不安と悲しみにおそわれて詠まれたのがこの短歌で、明治37年7月短歌誌の明星に夕ちどりの名で発表せられた。 芝昇一 記

上の2枚の写真は水車の展示と説明板