2017年11月12日と2018年1月21日に山陽電車の高砂駅に下車し

高砂駅の南の地区を散策してきました。初訪問です。

本日はその第1回目で高砂神社について写真紹介します。

高砂神社の基本情報

住所:高砂市高砂町東宮町190 TEL:079-442-0160

御祭神:大己貴命(おおなむちのみこと)、素盞嗚尊(すさのうのみこと)

奇稲田姫(くしいなだひめのみこと)

御利益:夫婦和合、縁結び その他

創建:紀元360年、神功皇后の三韓討伐では大己貴命の神助を得て敵を打破されました。

帰国の途中、高砂泊に船を寄せられ、国家鎮護のため大己貴命を祀られた。

摂社&祠:尉姥神社 、住吉社、三社(神明社)、稲荷社 、粟島社、天神さん、秋葉社

猿田彦社、榎神社、琴平神社 、和魂神社、愛宕社、歳神さま

公式サイト:http://takasagojinja.takara-bune.net/

Goo地図を添付しておきます。

代表写真として拝殿の正面図を示しました(上の写真)

上の写真は高砂駅前に掲示されていた高砂神社の看板

上の写真も高砂駅前にあった広域地図で高砂神社は5です。

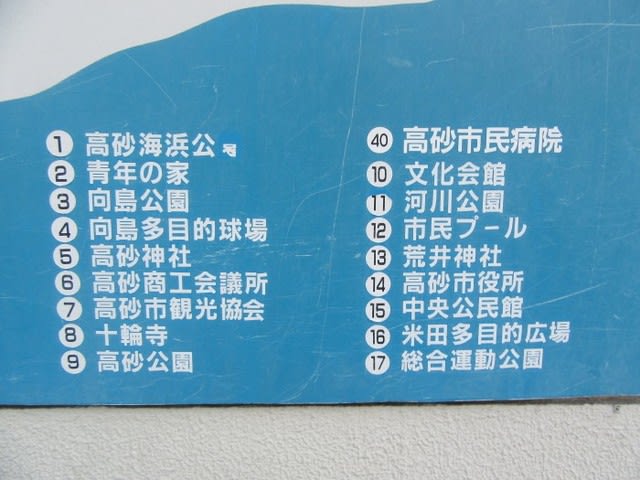

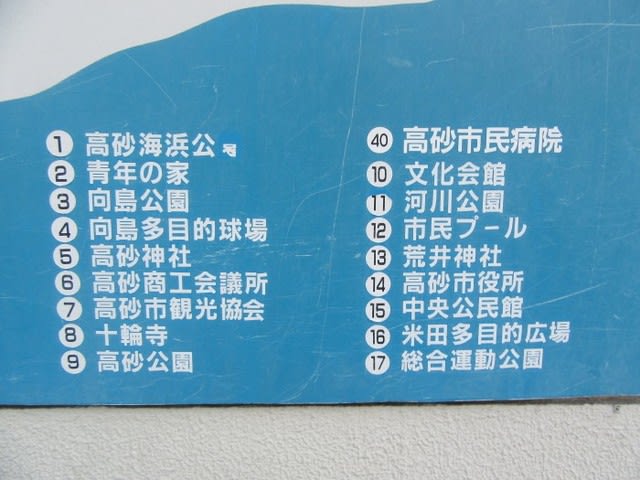

上の写真は高砂駅周辺の主な見どころを示したもの(上の地図の番号と同じ)

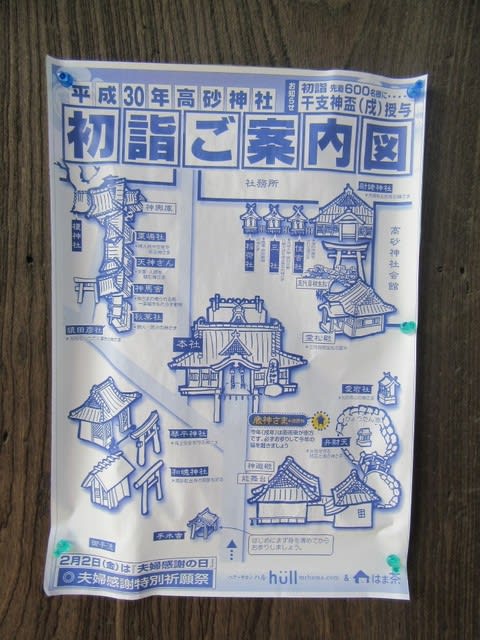

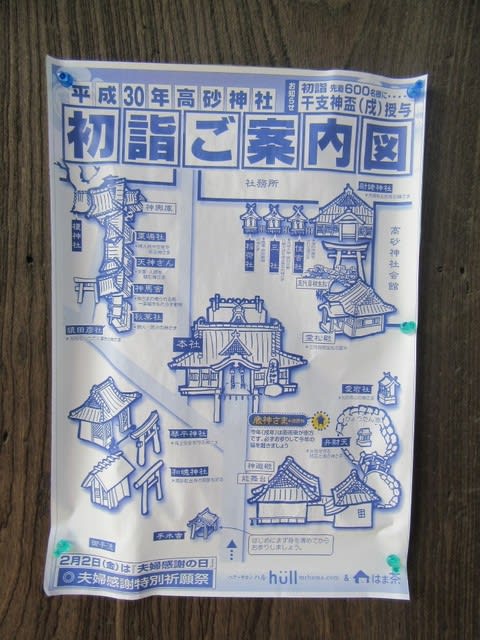

上の写真は初詣の案内図で境内の配置や様子がよく判ります。

上の写真は境内に掲示の配置図

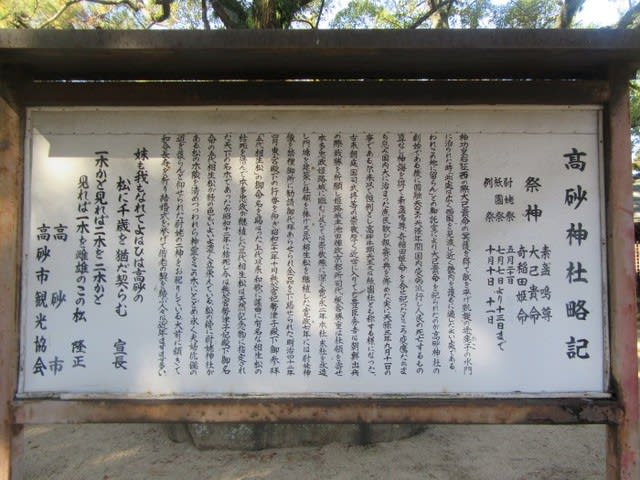

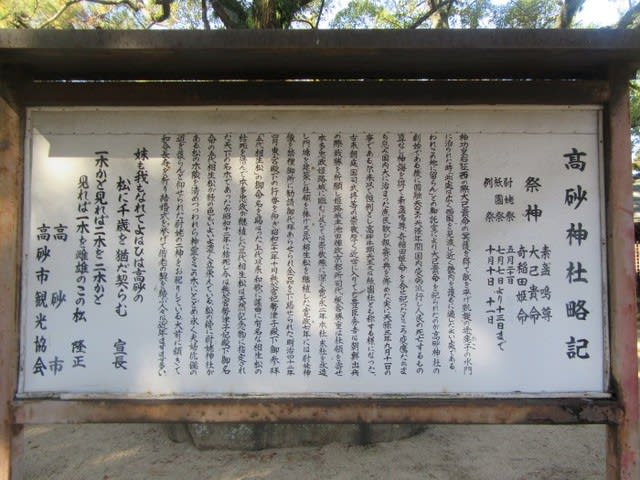

上の写真は高砂神社の現地説明板

大鳥居

上の2枚の写真は大鳥居を中心にしたものです。現在の大鳥居は阪神淡路大震災で

倒壊した寛文5年(1665)に建立の旧大鳥居を再建したものです。

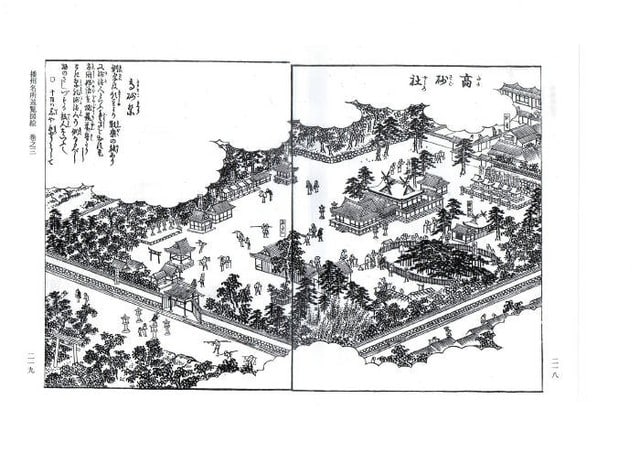

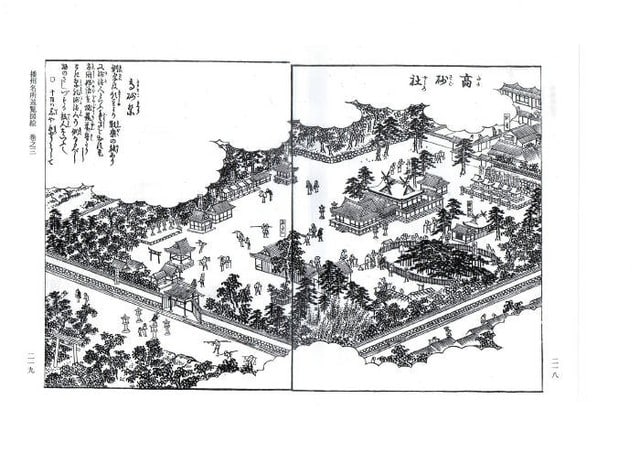

播磨名所巡覧図絵 文化1年(1804)の高砂神社の図に上記の寛文5年建立の大鳥居が

描かれています。 (上の写真)

表門

上の写真は表門の遠景と近景。立派な門です。

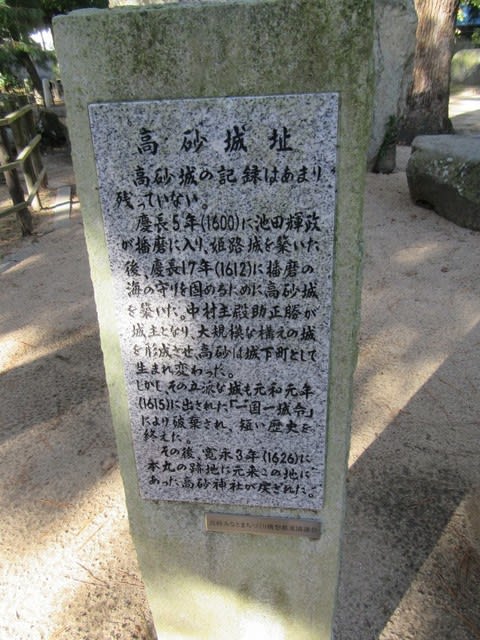

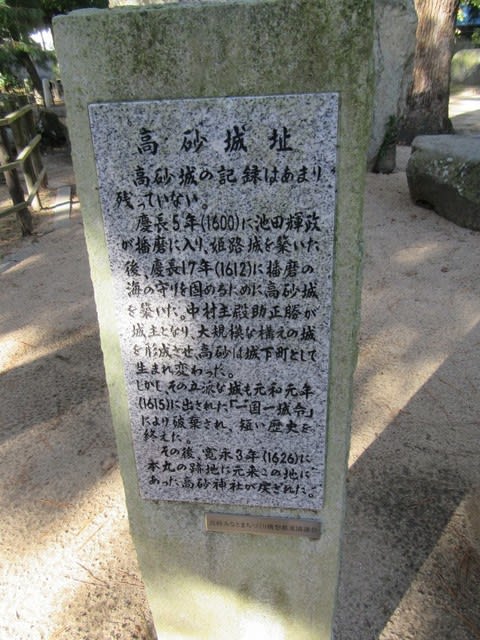

高砂城址の石碑

上の3枚の写真は表門をくぐって境内に入ってすぐの左手にある高砂城址の石碑の近景と遠景

高砂町は城下町で古地図が残っているらしく下の写真のような説明版が

至る所に掲示されています。今津町の説明図

上の写真は表門の脇の軒瓦で姫路城主の本多忠正公の家紋も描かれています。

上の写真は高砂城跡の現地説明版

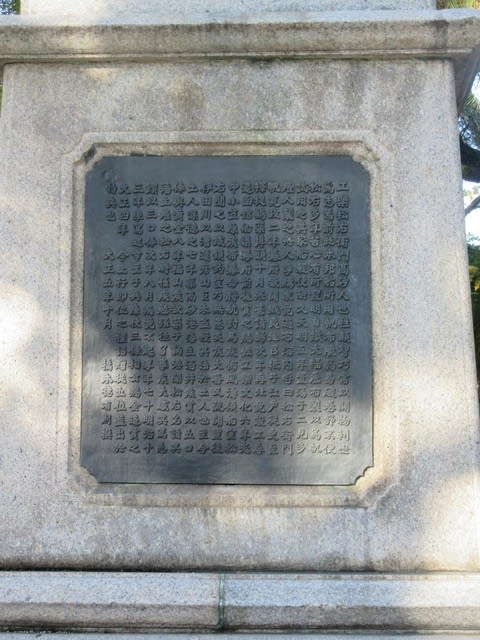

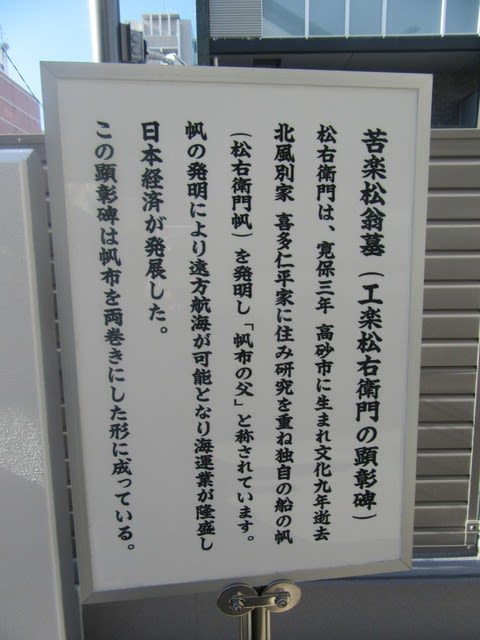

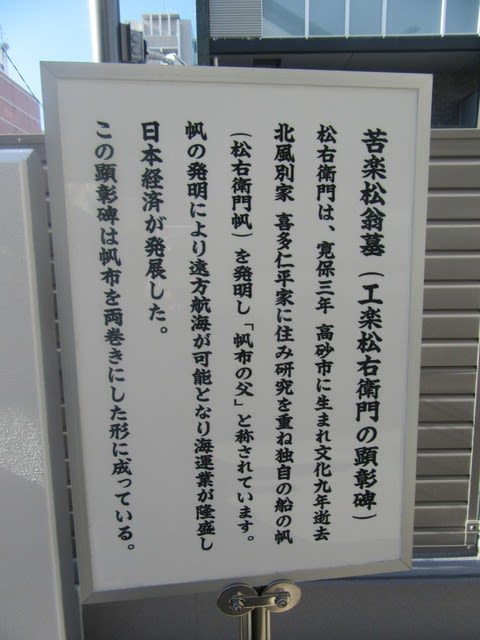

工楽松右衛門像

上の4枚の写真は工楽松右衛門像と現地説明板

近くに工楽松右衛門の生家があるが改修中で見学できなかった。 残念

工楽松右衛門は兵庫津の北風家の番頭をしていた喜多二平の家に長年住んでいて、

研究を重ねながらついに帆の製造方法を発明した人物です。

Wikipediaより工楽 松右衛門の解説を引用させていただきます。

工楽 松右衛門(くらく まつえもん、1743年 - 1812年)は、江戸時代の人物。

現在の兵庫県高砂市に生まれ、帆布(松右衛門帆)を発明し、函館にドックを建設し、

択捉島に埠頭を築いた。

工楽 松右衛門の年譜 ByWikipedia

1743年(寛保3年)、播州高砂(兵庫県高砂市東宮町)の漁師の長男として生れ、

幼少から創意工夫が得意であった。帆布(松右衛門帆)などの多くの発明した。

右衛門帆の利益により船持ち船頭になる。

1758年(宝暦8年)、この頃、兵庫に出て佐比絵町にある御影屋という船主のもと

船乗りになる。その後、兵庫の廻船問屋北風荘右衛門に智恵を得て、その斡旋で

佐比絵町に店を構え、船持船頭として独立。

1785年(天明5年)、従来の破損しやすい脆弱な帆に代わり、木綿を使った厚手大幅物の

帆布の織り上げに成功。「松右衛門帆」として全国に普及この「松右衛門帆」の考案に

より航海術が飛躍的に向上し、結果として北前船の北方領土進出が現実的となった。

1790年(寛政2年)、江戸幕府より択捉島に船着場を建設することを命じられ着手する。

1791年(寛政3年)、この年の夏、択捉島での埠頭建設竣工。

1802年(享和2年)、松右衛門の功績を賞して幕府から「工楽(工夫を楽しむの意)」

の姓を与えられた。

1804年(文化元年)、函館にドックを築造。その後、択捉開発や蝦夷地交易に使った

函館の地所を、高田屋嘉兵衛に譲る。

1812年(文化9年)、死去。墓所は現在の神戸市兵庫区にある。

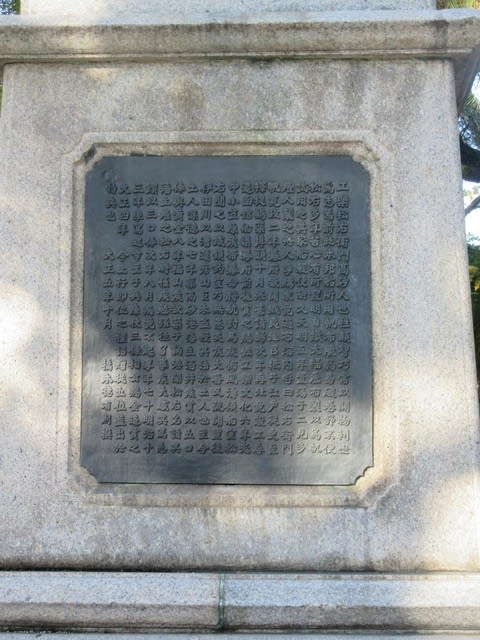

福原西国観音霊場第22番延喜山八王寺(福昌寺)の境内に工楽松右衛門の墓が

有りますのでその写真と説明版を添付しておきます。(下の2枚の写真)

撮影:2018-1-28

手水舎

ご神木いぶき

上の写真はご神木いぶき。謡曲「高砂」の登場人物である阿蘇の神主友成(ワキ)が

上京途中に高砂の浦に立ち寄りその時友成が杖にしていた木を地面に突き刺していた

ところ芽をふき成長したものと伝わる。

枝葉はすべて神殿に向かっていると説明書きであった。

能舞台

上の3枚の写真は神遊殿と能舞台です、

弁財天

上の4枚の写真は弁財天 池はひょうたん池と命名されています。

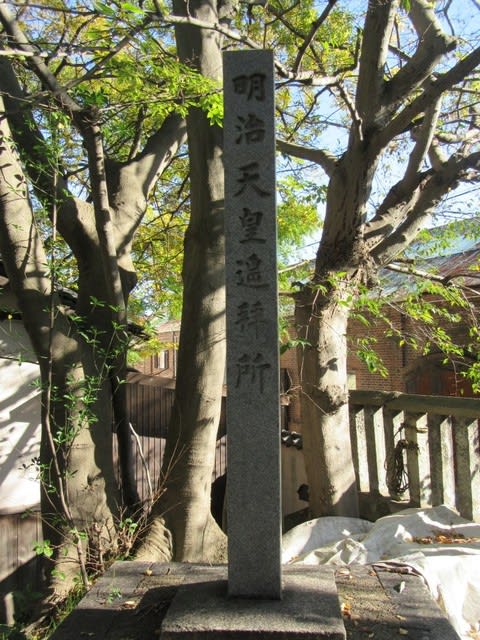

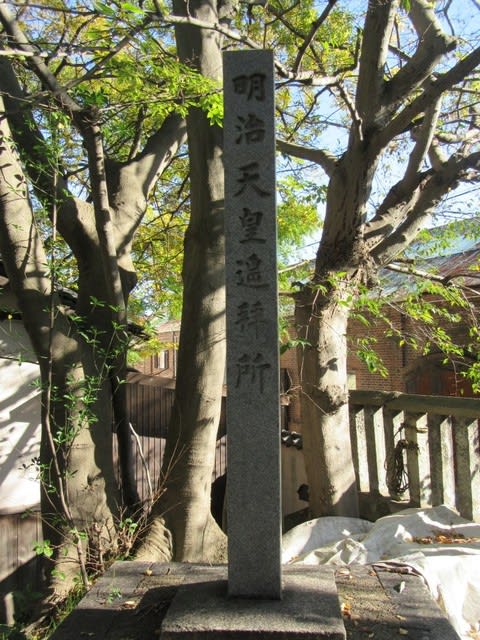

上の写真は明治天皇が伊勢神宮に向かって遥拝された事を記念した石碑が有ります。

本社

上の6枚の写真は拝殿と本殿を中心とした正面写真と側面写真

上の写真は拝殿正面の鬼瓦付近の拡大図で姫路城主の本多忠正の家紋の軒丸瓦も

確認できます。

上の写真は拝殿の内部で奉納された絵馬が見もの

歳神さま

正月の初詣ではこの神様に1年の健康などを祈願します。

相生松

上の写真は霊松殿(昭和12年(1937)枯れ死した三代目の相生松を保管)の外観と内部

上の写真は秩父宮勢津子妃殿下が命名された五代目の相生松。

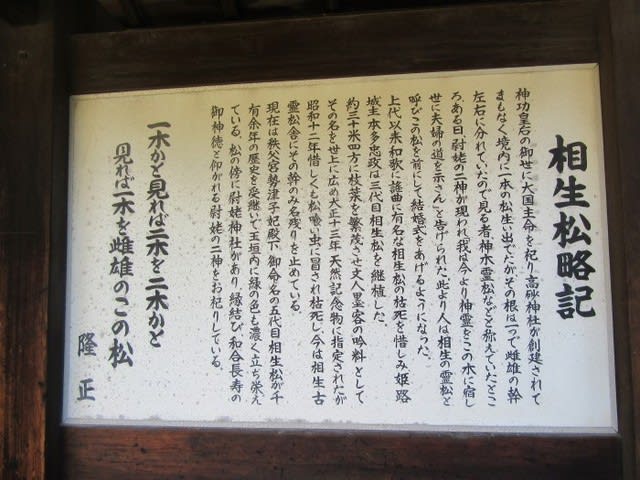

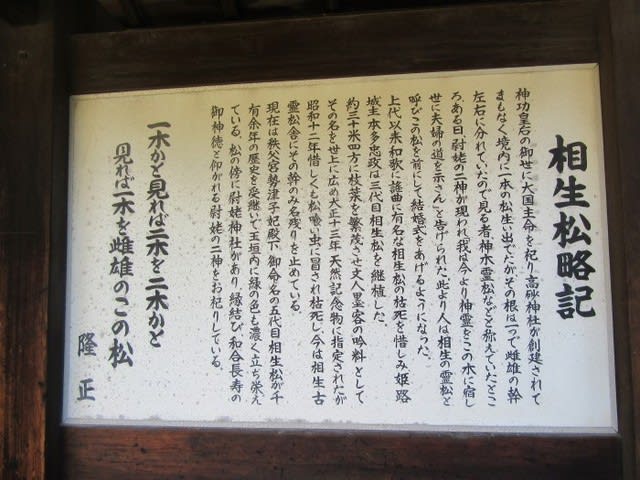

上の写真は現地説明板。

上の写真は相生松の絵馬掛け

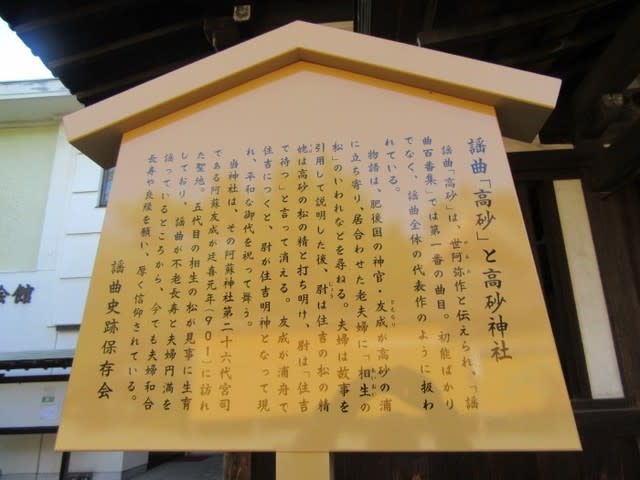

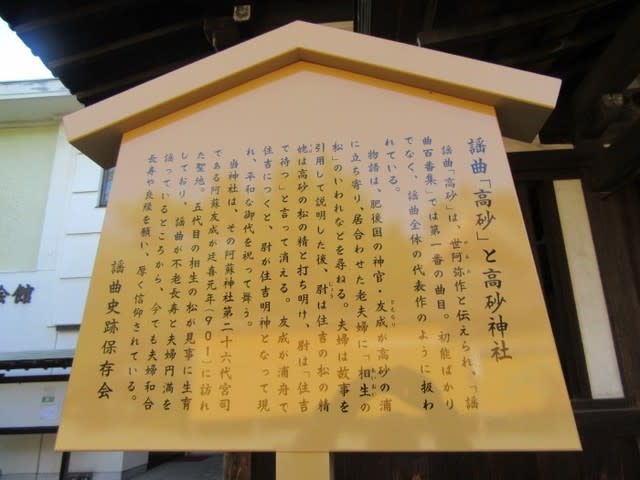

上の写真は謡曲「高砂」の現地説明板

謡曲「高砂」に名高い「相生の松」は、根が雌雄一体で幹は左右に分かれている

珍しい松で、それを観た人々は神木霊松などと呼び称えていたところ、尉(じょう)

姥(うば)の二神が現れ「我は今より神霊をこの木に宿し世に夫婦の道を示さん」

と告げられた。これより人は相生の霊松と呼び、この松を前にして結婚式をあげる

ようになった。

謡曲「高砂」の「高砂やこの浦舟に帆をあげて」の一節はあまりにも有名です。

上の写真は尉姥をイメージ化した絵が高砂神社会館の壁に描かれています。

また相生は「相生まれて相老いるまで」という意味もあるようです。

あるとき、1つの根から雌雄2本の幹をもつ松が境内に生えた。この松は、尉(伊弉諾尊)と姥(伊弉冊尊)の2神が宿る霊松とされ、相生の松と称された。初代相生の松は天禄年間に、2代目は兵火によって天正年間に枯死したと伝えられている。本多忠政がこれを惜しみ、遷宮の際に3代目の相生の松を植えたと言われている。3代目相生の松は大正13年に天然記念物に指定されたが、昭和12年に枯死、幹が霊松殿で保存されている。現在は5代目の松が枝を張る。

尉姥神社

五代目の相生松の傍に尉姥神社があり、縁結び、和合長寿の御神徳と仰がれる

尉姥の二神( 伊弉諾尊・伊弉冊尊)が祀られています。

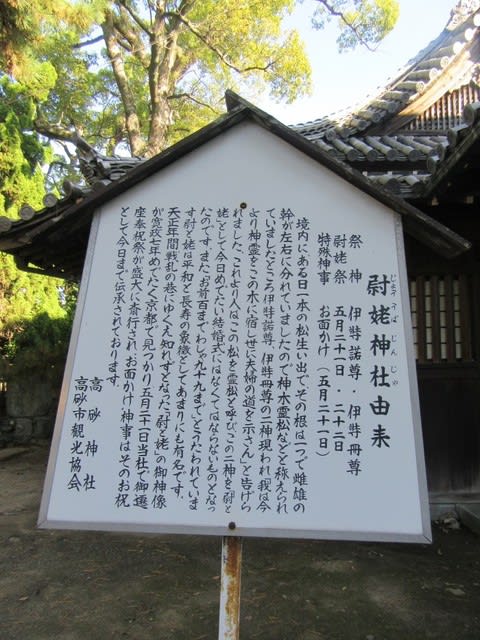

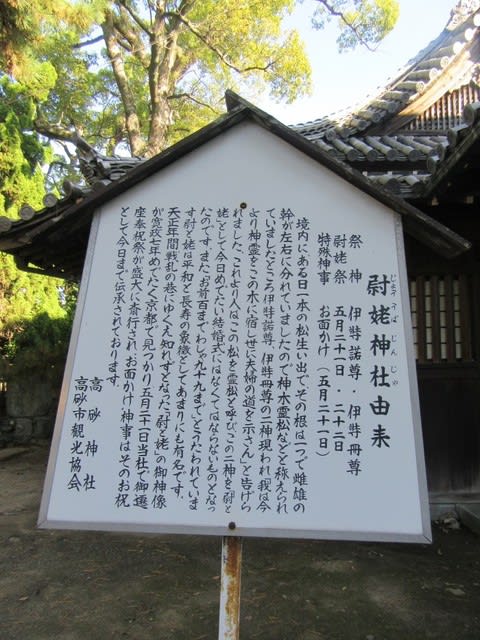

上の3枚の写真は尉姥神社と現地説明板。

住吉社、三社、稲荷社

上の写真は右より住吉社、三社(神明社)=天照大神・春日大神・八幡大神、稲荷社

栗嶋大神他の摂社

上の写真は右(北側)より神輿庫、栗嶋社、天神さん、神馬舎、秋葉社、猿田彦社

榎神社

琴平神社

上の2枚の写真は琴平神社の遠景

上の写真は琴平神社の内部。

高砂回漕も持ち船の写真が右手上に保管されており海上の安全を祈願

和魂神社

上の写真の右上に写っているのが和塊神社

高砂町出身の戦没者の霊が祀られています。

秋祭り

毎年10月10日と11日に挙行される秋祭りは屋台の練り合わせのほか、昔から名高いのが

船渡御(ふなとぎょ)神事(3年に1度)で、播州三大祭の一つとして『播州名所巡覧図絵』

にも「神輿の御船守出て供奉の楽船其外数艘の篝(かざり)船、万千の提灯に月星の光を

奪う、数竿の旗標は水波に映じ錦綺布て爛々として是当国の奇観也、見るべし見るべし云々」

と記載されています。

下に播州名所巡覧図絵に描かれたその様子を添付しておきます。

次回は2019年に開催されると思いますので是非、出かけてみたい。

高砂駅の南の地区を散策してきました。初訪問です。

本日はその第1回目で高砂神社について写真紹介します。

高砂神社の基本情報

住所:高砂市高砂町東宮町190 TEL:079-442-0160

御祭神:大己貴命(おおなむちのみこと)、素盞嗚尊(すさのうのみこと)

奇稲田姫(くしいなだひめのみこと)

御利益:夫婦和合、縁結び その他

創建:紀元360年、神功皇后の三韓討伐では大己貴命の神助を得て敵を打破されました。

帰国の途中、高砂泊に船を寄せられ、国家鎮護のため大己貴命を祀られた。

摂社&祠:尉姥神社 、住吉社、三社(神明社)、稲荷社 、粟島社、天神さん、秋葉社

猿田彦社、榎神社、琴平神社 、和魂神社、愛宕社、歳神さま

公式サイト:http://takasagojinja.takara-bune.net/

Goo地図を添付しておきます。

代表写真として拝殿の正面図を示しました(上の写真)

上の写真は高砂駅前に掲示されていた高砂神社の看板

上の写真も高砂駅前にあった広域地図で高砂神社は5です。

上の写真は高砂駅周辺の主な見どころを示したもの(上の地図の番号と同じ)

上の写真は初詣の案内図で境内の配置や様子がよく判ります。

上の写真は境内に掲示の配置図

上の写真は高砂神社の現地説明板

大鳥居

上の2枚の写真は大鳥居を中心にしたものです。現在の大鳥居は阪神淡路大震災で

倒壊した寛文5年(1665)に建立の旧大鳥居を再建したものです。

播磨名所巡覧図絵 文化1年(1804)の高砂神社の図に上記の寛文5年建立の大鳥居が

描かれています。 (上の写真)

表門

上の写真は表門の遠景と近景。立派な門です。

高砂城址の石碑

上の3枚の写真は表門をくぐって境内に入ってすぐの左手にある高砂城址の石碑の近景と遠景

高砂町は城下町で古地図が残っているらしく下の写真のような説明版が

至る所に掲示されています。今津町の説明図

上の写真は表門の脇の軒瓦で姫路城主の本多忠正公の家紋も描かれています。

上の写真は高砂城跡の現地説明版

工楽松右衛門像

上の4枚の写真は工楽松右衛門像と現地説明板

近くに工楽松右衛門の生家があるが改修中で見学できなかった。 残念

工楽松右衛門は兵庫津の北風家の番頭をしていた喜多二平の家に長年住んでいて、

研究を重ねながらついに帆の製造方法を発明した人物です。

Wikipediaより工楽 松右衛門の解説を引用させていただきます。

工楽 松右衛門(くらく まつえもん、1743年 - 1812年)は、江戸時代の人物。

現在の兵庫県高砂市に生まれ、帆布(松右衛門帆)を発明し、函館にドックを建設し、

択捉島に埠頭を築いた。

工楽 松右衛門の年譜 ByWikipedia

1743年(寛保3年)、播州高砂(兵庫県高砂市東宮町)の漁師の長男として生れ、

幼少から創意工夫が得意であった。帆布(松右衛門帆)などの多くの発明した。

右衛門帆の利益により船持ち船頭になる。

1758年(宝暦8年)、この頃、兵庫に出て佐比絵町にある御影屋という船主のもと

船乗りになる。その後、兵庫の廻船問屋北風荘右衛門に智恵を得て、その斡旋で

佐比絵町に店を構え、船持船頭として独立。

1785年(天明5年)、従来の破損しやすい脆弱な帆に代わり、木綿を使った厚手大幅物の

帆布の織り上げに成功。「松右衛門帆」として全国に普及この「松右衛門帆」の考案に

より航海術が飛躍的に向上し、結果として北前船の北方領土進出が現実的となった。

1790年(寛政2年)、江戸幕府より択捉島に船着場を建設することを命じられ着手する。

1791年(寛政3年)、この年の夏、択捉島での埠頭建設竣工。

1802年(享和2年)、松右衛門の功績を賞して幕府から「工楽(工夫を楽しむの意)」

の姓を与えられた。

1804年(文化元年)、函館にドックを築造。その後、択捉開発や蝦夷地交易に使った

函館の地所を、高田屋嘉兵衛に譲る。

1812年(文化9年)、死去。墓所は現在の神戸市兵庫区にある。

福原西国観音霊場第22番延喜山八王寺(福昌寺)の境内に工楽松右衛門の墓が

有りますのでその写真と説明版を添付しておきます。(下の2枚の写真)

撮影:2018-1-28

手水舎

ご神木いぶき

上の写真はご神木いぶき。謡曲「高砂」の登場人物である阿蘇の神主友成(ワキ)が

上京途中に高砂の浦に立ち寄りその時友成が杖にしていた木を地面に突き刺していた

ところ芽をふき成長したものと伝わる。

枝葉はすべて神殿に向かっていると説明書きであった。

能舞台

上の3枚の写真は神遊殿と能舞台です、

弁財天

上の4枚の写真は弁財天 池はひょうたん池と命名されています。

上の写真は明治天皇が伊勢神宮に向かって遥拝された事を記念した石碑が有ります。

本社

上の6枚の写真は拝殿と本殿を中心とした正面写真と側面写真

上の写真は拝殿正面の鬼瓦付近の拡大図で姫路城主の本多忠正の家紋の軒丸瓦も

確認できます。

上の写真は拝殿の内部で奉納された絵馬が見もの

歳神さま

正月の初詣ではこの神様に1年の健康などを祈願します。

相生松

上の写真は霊松殿(昭和12年(1937)枯れ死した三代目の相生松を保管)の外観と内部

上の写真は秩父宮勢津子妃殿下が命名された五代目の相生松。

上の写真は現地説明板。

上の写真は相生松の絵馬掛け

上の写真は謡曲「高砂」の現地説明板

謡曲「高砂」に名高い「相生の松」は、根が雌雄一体で幹は左右に分かれている

珍しい松で、それを観た人々は神木霊松などと呼び称えていたところ、尉(じょう)

姥(うば)の二神が現れ「我は今より神霊をこの木に宿し世に夫婦の道を示さん」

と告げられた。これより人は相生の霊松と呼び、この松を前にして結婚式をあげる

ようになった。

謡曲「高砂」の「高砂やこの浦舟に帆をあげて」の一節はあまりにも有名です。

上の写真は尉姥をイメージ化した絵が高砂神社会館の壁に描かれています。

また相生は「相生まれて相老いるまで」という意味もあるようです。

あるとき、1つの根から雌雄2本の幹をもつ松が境内に生えた。この松は、尉(伊弉諾尊)と姥(伊弉冊尊)の2神が宿る霊松とされ、相生の松と称された。初代相生の松は天禄年間に、2代目は兵火によって天正年間に枯死したと伝えられている。本多忠政がこれを惜しみ、遷宮の際に3代目の相生の松を植えたと言われている。3代目相生の松は大正13年に天然記念物に指定されたが、昭和12年に枯死、幹が霊松殿で保存されている。現在は5代目の松が枝を張る。

尉姥神社

五代目の相生松の傍に尉姥神社があり、縁結び、和合長寿の御神徳と仰がれる

尉姥の二神( 伊弉諾尊・伊弉冊尊)が祀られています。

上の3枚の写真は尉姥神社と現地説明板。

住吉社、三社、稲荷社

上の写真は右より住吉社、三社(神明社)=天照大神・春日大神・八幡大神、稲荷社

栗嶋大神他の摂社

上の写真は右(北側)より神輿庫、栗嶋社、天神さん、神馬舎、秋葉社、猿田彦社

榎神社

琴平神社

上の2枚の写真は琴平神社の遠景

上の写真は琴平神社の内部。

高砂回漕も持ち船の写真が右手上に保管されており海上の安全を祈願

和魂神社

上の写真の右上に写っているのが和塊神社

高砂町出身の戦没者の霊が祀られています。

秋祭り

毎年10月10日と11日に挙行される秋祭りは屋台の練り合わせのほか、昔から名高いのが

船渡御(ふなとぎょ)神事(3年に1度)で、播州三大祭の一つとして『播州名所巡覧図絵』

にも「神輿の御船守出て供奉の楽船其外数艘の篝(かざり)船、万千の提灯に月星の光を

奪う、数竿の旗標は水波に映じ錦綺布て爛々として是当国の奇観也、見るべし見るべし云々」

と記載されています。

下に播州名所巡覧図絵に描かれたその様子を添付しておきます。

次回は2019年に開催されると思いますので是非、出かけてみたい。