2015年11月5日、山の辺の道を散策しており、その時に内山永久寺跡と石上神宮を訪問して

います。内山永久寺は、総院号を金剛乗院といい、鳥羽天皇の勅願により創立されました。

建立時期が永久年間(1113~1118)であることから永久寺と呼ばれるようになりました。

鳥羽天皇の勅願により興福寺の僧頼実が創建したと伝えられ、石上神宮の神宮寺として寺領

千石とかなり裕福な寺であった。興福寺大乗院の末寺としての権威も誇った。

江戸時代には真言宗の寺院として西の日光とも呼ばれ賑わった。

境内には、本堂をはじめ御影堂、灌頂堂、鎮守社など40有余の伽藍があった。

しかし、明治時代初期の廃仏毀釈により廃寺となった。

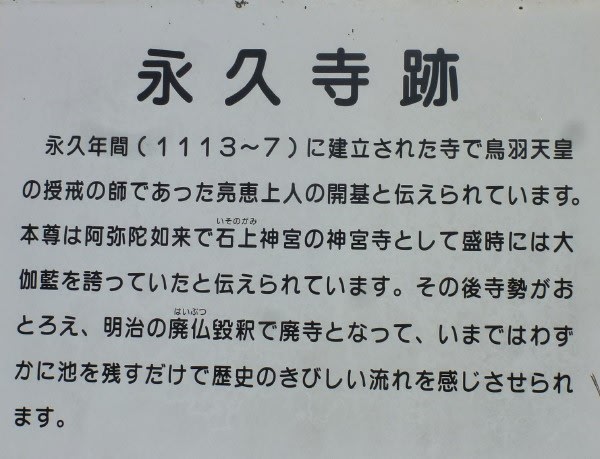

上の2枚の写真は現地説明板による内山永久寺の説明。

上の写真は上に添付の説明版を拡大したものです。

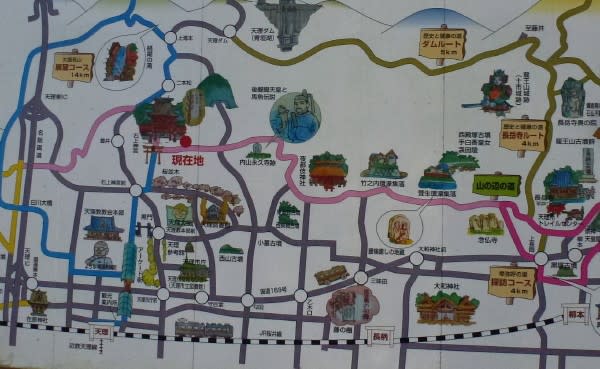

上の2枚の写真は内山永久寺跡の位置が判る地図です(山の辺の道に掲示)

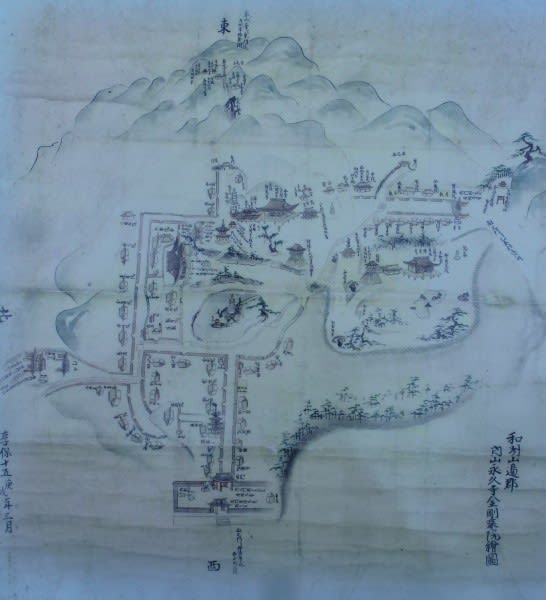

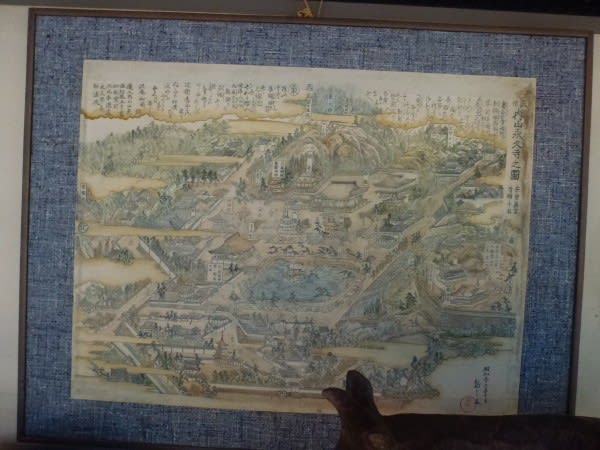

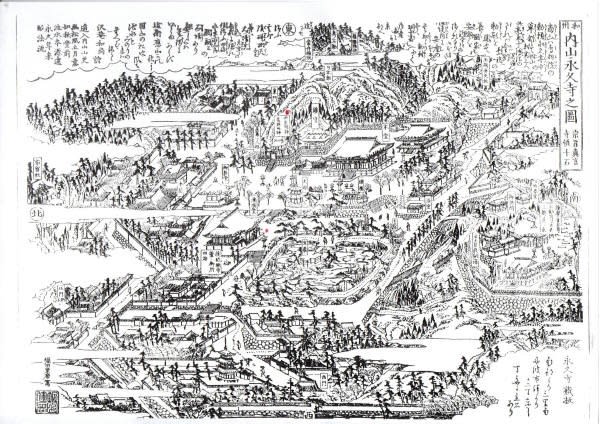

上の写真は現地説明板 大和名所図会による内山永久寺の伽藍図

赤字で説明版のある位置が示されています。

上の写真は上記の大和名所図会と同じ図であるが着色されている。

上の写真は現在も残る内山永久寺の境内にあった池(浄土式庭園の跡)の遠景

上の写真は山の辺の道 内山永久寺跡と書かれた標識

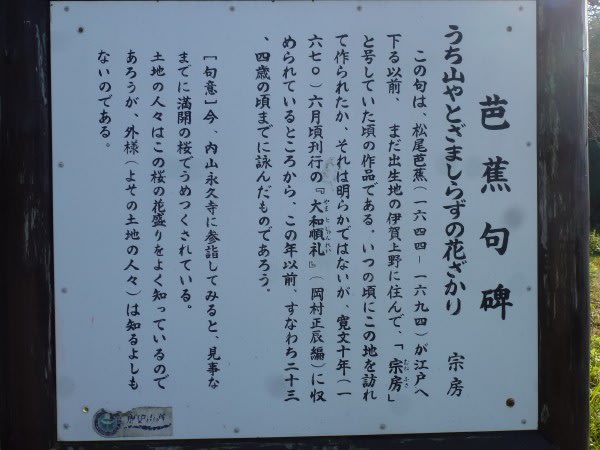

上の写真は松尾芭蕉の句碑と現地説明板

内山永久寺に参拝して詠んだ俳句である。

上の写真は萱御所跡と書かれた石碑

萱御所は上述の大和名所図会での現在地(灌頂堂)の西側に描かれています。

さてこれからは石上神宮に残る永久寺の残影というテーマで記述していきます。

上の2枚の写真は石上神宮の代表的な写真で神門を中心として撮っています。

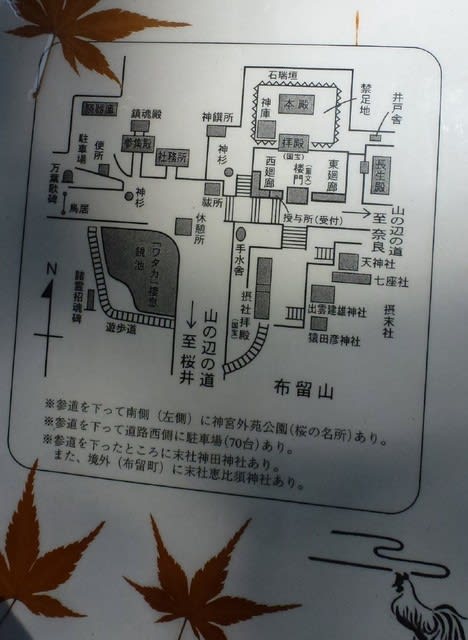

上の2枚の写真は石上神宮の境内案内図です。

石上神宮のサイトによく判る境内図が掲載されていますのでリンクさせてもらいました。

http://www.isonokami.jp/map/22.html

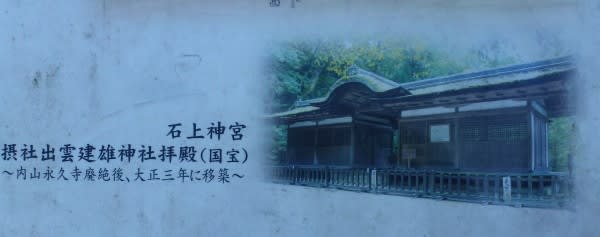

上の写真は石上神宮の摂社拝殿(国宝)です。

この摂社拝殿は大和名所図会で描かれた丹生明神と高野明神が大正3年(1914)に

石上神宮に移築されたものです。

割拝殿に唐破風を供えた檜皮葺建物で、保延3年(1137年)建立といわれています。

上の写真は再度大和名所図会を示したもので本堂の左手の赤い丸で示したものが

丹生明神と高野明神

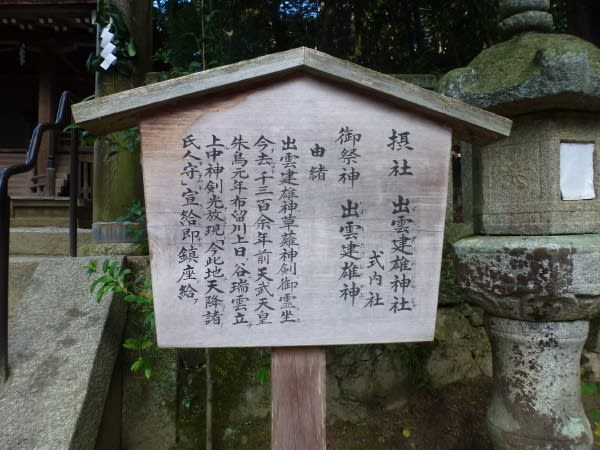

上の2枚の写真は出雲建雄神社(式内社)と説明板

上の写真は永久寺の文字が読み取れる消防用ポンプ

石上神宮の回廊に保管されていました。

上の2枚の写真は柿本人麻呂の歌碑と現地説明版です。

歌碑に使用された石(高さ2.3m幅1.4m)は旧内山永久寺の北門の石が使用

されていると記述されています。

永久寺の北門の位置は上述の大和名所図会で確認できます。

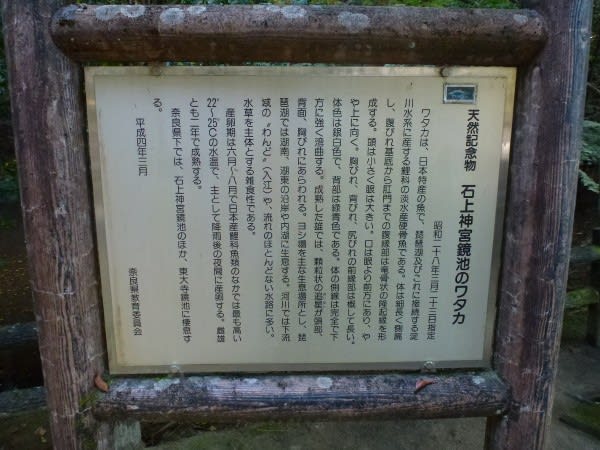

上の写真は石上神宮鏡池のワタカに関する説明板です。ワタカに関しては後醍醐天皇と

馬魚伝説があります。(以下このワタカと馬魚の伝説について石上神宮のサイトより引用紹介)

ワタカは我が国特産の鯉科の淡水産硬骨魚で、体は細長くてひらたく、頭は小さく眼は大きく、

体色は背部が緑青色である他は銀白色です。別名を「馬魚(ばぎょ)」といいますが、

その由来については次の様な伝説があります。 南北朝時代、後醍醐天皇が吉野に御潜幸になる

途中、内山永久寺の萱御所に入御せられました。その時、天皇のあとを追って赤松円心等の

軍勢も当神宮の辺に到着し、軍馬がしきりに嘶(いなな)きました。

天皇の御乗馬がこれに応じて嘶こうとしたため、天皇の従者は円心等にさとられるのを憂い、

御乗馬の首を斬って本堂前の池に投じました。その後、本堂池に草を食べる魚が住みつく

ようになり、人々はこれは御乗馬の首が魚になったのだと考え、「馬魚」と呼ぶように

なったと伝えられています。

石上神宮の鏡池のワタカは、大正3年(1914)に内山永久寺跡の本堂池から移したもので、

この時に東大寺中門前の鏡池にも移されています。

関連サイト:

http://www.pref.nara.jp/miryoku/ikasu-nara/bunkashigen/main00402.html