NHKラジオの「きょうは何の日 6月1日」を聴取しましたので内容を紹介します。

6月1日は気象記念日です。明治17年(1884)に初めて天気予報が始まったことで

東京気象台(現在の気象庁)によって制定されました。

当時は警察署と派出所に天気予報が掲示されたそうです。

放送では下に添付の4つの項目が紹介されていました。

・明治4年(1875)気象と地震観測をする東京気象台が設置されました。

・明治44年(1911)平塚らいちょうらが青鞜社の発起人会を開く

平塚らいてうらが文芸雑誌『青鞜』を創刊したのは同年の9月1日。

創刊号には「元始、女性は太陽であつた」という平塚の宣言が載せられた。

・昭和61年(1986)パンダのファンファンに赤ちゃんの「とんとん」が生まれる

日本で初めての人工授精による出産であった。

・平成28年(2016)世界で最長のトンネル(約57.1Km)、コッダルドベーストトンネルの

開通式が行われた スイスのアルプス山脈を横断するトンネル

それまでの最長トンネルは青函トンネルであった。

番外として1円玉が昭和30年(1955)6月1日に発効開始し、2022年(令和4年)現在も

発行中である。 純アルミニウム製であり、日本の現在発行中の6種類の通常硬貨の中で

素材に銅が含まれない唯一の硬貨である。

気象関係についてもう少し突っ込んで記載して行きます。

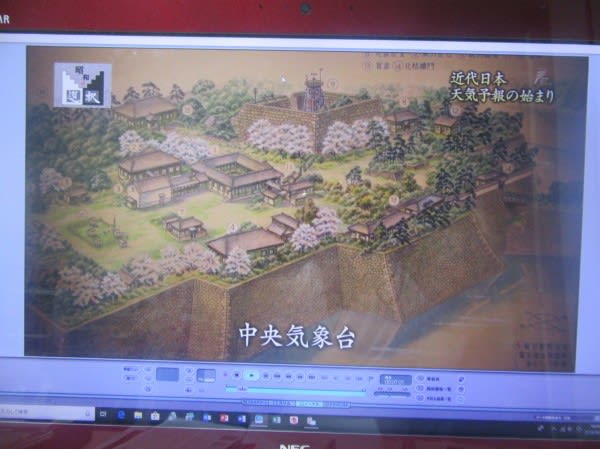

上の写真は後の中央気象台の略図ですが、この場所で観測が始まった。

出典:2018年6月28日の20:00からNHKのBSプレミアム「英雄たちの選択」

「昭和の選択▽戦争の時代 天気予報は誰のものか?日本気象学の父・岡田武松の葛藤」

明治8年(1875)神戸港長の英人J.マーシャルが港務所で気象観測

明治8年(1875)6月御雇外人ジョイネルが一人で担当して1日3回の気象観測を実施

明治16年(1883)ドイツ人船員のクニッピングが日本で最初の天気図

明治17年(1884)6月1日 東京気象台で毎日3回全国の天気予報を発表(天気予報の開始)

関連ブログ

神戸海洋気象台の設置と日本気象学の父・岡田武松 - CHIKU-CHANの神戸・岩国情報(散策とグルメ) (goo.ne.jp)