2022年11月4日、淡路島 洲本市街地を散策してきましたので写真紹介します。

本日はその第7回としてお登勢像を紹介します。

過去の訪問記

第1回 淡路島 洲本市街地の散策記 on 2022-11-4 その1 洲本市の概要 - CHIKU-CHANの神戸・岩国情報(散策とグルメ) (goo.ne.jp)

第2回 淡路島 洲本市街地の散策記 on 2022-11-4 その2 洲本城 - CHIKU-CHANの神戸・岩国情報(散策とグルメ) (goo.ne.jp)

本日はその第7回としてお登勢像を紹介します。

過去の訪問記

第1回 淡路島 洲本市街地の散策記 on 2022-11-4 その1 洲本市の概要 - CHIKU-CHANの神戸・岩国情報(散策とグルメ) (goo.ne.jp)

第2回 淡路島 洲本市街地の散策記 on 2022-11-4 その2 洲本城 - CHIKU-CHANの神戸・岩国情報(散策とグルメ) (goo.ne.jp)

第5回 淡路島 洲本市街地の散策記 on 2022-11-4 その5 洲本城址「下の城」に残る石垣と城代稲田氏の屋敷跡 - CHIKU-CHANの神戸・岩国情報(散策とグルメ) (goo.ne.jp)

上の写真は「お登勢の像」

上の写真は「お登勢の像」の遠景

稲田氏屋敷跡の斜め向かいに設置されました。

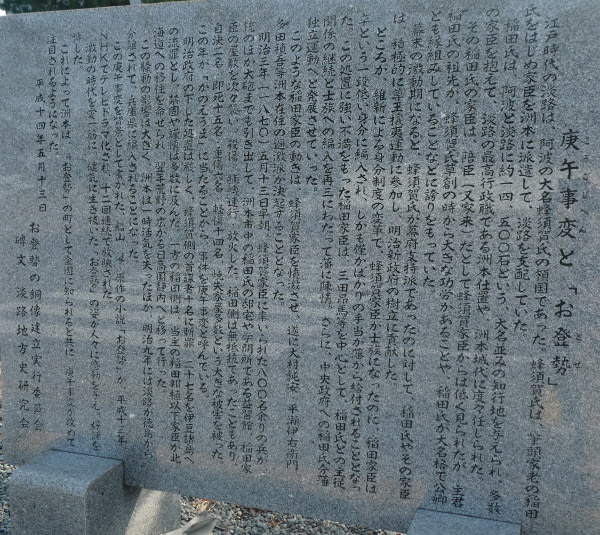

上の2枚の写真は庚午事変とお登勢の説明板

お登勢は船山肇氏の小説「お登勢」の主人公であり、実在の人物ではありません。

船山肇氏の小説「お登勢」を原作としてNHK時代劇「お登勢」が2001年4月から6月に放送され

話題となりました。

説明板は読み難いのでそのまま転記しておきます。

庚午事変と「お登勢」

江戸時代の淡路は、阿波の大名蜂須賀氏の領国であった。蜂須賀氏は、筆頭家老の稲田氏をはじめ家臣を洲本に派遣して、淡路を支配していた。

稲田氏は、阿波と淡路に約一四、五〇〇石という、大名並みの知行地を与えられ、多数の家臣を抱えて、淡路の最高行政職である洲本仕置や、洲本城代に度々任じられた。

その稲田氏の家臣は、陪臣(又家来)だとして蜂須賀家臣からは低く見られたが、主君、稲田氏の祖先が、蜂須賀氏草創の時から大きな功労があることや、稲田氏が大名格で公卿とも縁組みしていることなどに誇りをもっていた。

幕末の激動期になると、蜂須賀氏が幕府支持派であったのに対して、稲田氏やその家臣は、積極的に尊王攘夷運動に参加し、明治新政府の樹立に貢献した。

ところが、維新による身分制度の変革で、蜂須賀家臣が士族になったのに、稲田家臣は卒という一段低い身分に編入され、しかも僅かばかりの手当が藩から給付されることとなった。この処置に強い不満をもった稲田家臣は、三田昂馬等を中心として、稲田氏との主従関係の継続と士族への編入を再三にわたって藩に陳情。さらに、中央政府への稲田氏分藩独立運動へと発展させていった。

このような稲田家臣の動きは、蜂須賀家臣を情激させ、遂に大村純安・平瀬伊右衛門・多田禎吾等洲本在住の過激派が決起することとなった。

明治三年(一八七〇)五月十三日早朝、蜂須賀家臣に率いられた八〇〇名余りの兵が、銃のほか大砲までも引き出して、洲本市中の稲田氏の邸宅や学問所である益習館、稲田家臣の屋敷を次々襲い、殺傷・捕縛連行・放火した。稲田側は無抵抗であったこともあり、自決二名・即死十五名・重傷六名・軽傷十四名、焼失家屋多数という大きな被害を被った。この年が「かのえうま」に当たることから、事件を庚午事変と呼んでいる。

明治政府の下した処置は厳しく、蜂須賀側の首謀者十名に斬罪、二十七名を伊豆諸島への流罪とし、禁固や謹慎は多数に及んだ。一方の稲田側は、当主の稲田邦植以下家臣が北海道への移住を命ぜられ、翌年荒野の広がる日高国静内へと移って行った。

この騒動の影響は大きく、洲本は一時活気を失ったほか、明治九年には淡路が徳島から分離されて、兵庫県に編入されることになった。

この庚午事変を背景として書かれた、船山馨原作の小説「お登勢」が、平成十三年NHKでテレビドラマ化され、十二回連続で放映された。

激動の時代を愛一筋に、健気に生き抜いた「お登勢」の姿が人々に感動を与え、好評を博した。

これによって洲本は、「お登勢」の町として全国に知られると共に、庚午事変が改めて注目されるようになった。

平成十四年五月十三日

お登勢の銅像建立実行委員会

碑文 淡路地方史研究会

江戸時代の淡路は、阿波の大名蜂須賀氏の領国であった。蜂須賀氏は、筆頭家老の稲田氏をはじめ家臣を洲本に派遣して、淡路を支配していた。

稲田氏は、阿波と淡路に約一四、五〇〇石という、大名並みの知行地を与えられ、多数の家臣を抱えて、淡路の最高行政職である洲本仕置や、洲本城代に度々任じられた。

その稲田氏の家臣は、陪臣(又家来)だとして蜂須賀家臣からは低く見られたが、主君、稲田氏の祖先が、蜂須賀氏草創の時から大きな功労があることや、稲田氏が大名格で公卿とも縁組みしていることなどに誇りをもっていた。

幕末の激動期になると、蜂須賀氏が幕府支持派であったのに対して、稲田氏やその家臣は、積極的に尊王攘夷運動に参加し、明治新政府の樹立に貢献した。

ところが、維新による身分制度の変革で、蜂須賀家臣が士族になったのに、稲田家臣は卒という一段低い身分に編入され、しかも僅かばかりの手当が藩から給付されることとなった。この処置に強い不満をもった稲田家臣は、三田昂馬等を中心として、稲田氏との主従関係の継続と士族への編入を再三にわたって藩に陳情。さらに、中央政府への稲田氏分藩独立運動へと発展させていった。

このような稲田家臣の動きは、蜂須賀家臣を情激させ、遂に大村純安・平瀬伊右衛門・多田禎吾等洲本在住の過激派が決起することとなった。

明治三年(一八七〇)五月十三日早朝、蜂須賀家臣に率いられた八〇〇名余りの兵が、銃のほか大砲までも引き出して、洲本市中の稲田氏の邸宅や学問所である益習館、稲田家臣の屋敷を次々襲い、殺傷・捕縛連行・放火した。稲田側は無抵抗であったこともあり、自決二名・即死十五名・重傷六名・軽傷十四名、焼失家屋多数という大きな被害を被った。この年が「かのえうま」に当たることから、事件を庚午事変と呼んでいる。

明治政府の下した処置は厳しく、蜂須賀側の首謀者十名に斬罪、二十七名を伊豆諸島への流罪とし、禁固や謹慎は多数に及んだ。一方の稲田側は、当主の稲田邦植以下家臣が北海道への移住を命ぜられ、翌年荒野の広がる日高国静内へと移って行った。

この騒動の影響は大きく、洲本は一時活気を失ったほか、明治九年には淡路が徳島から分離されて、兵庫県に編入されることになった。

この庚午事変を背景として書かれた、船山馨原作の小説「お登勢」が、平成十三年NHKでテレビドラマ化され、十二回連続で放映された。

激動の時代を愛一筋に、健気に生き抜いた「お登勢」の姿が人々に感動を与え、好評を博した。

これによって洲本は、「お登勢」の町として全国に知られると共に、庚午事変が改めて注目されるようになった。

平成十四年五月十三日

お登勢の銅像建立実行委員会

碑文 淡路地方史研究会

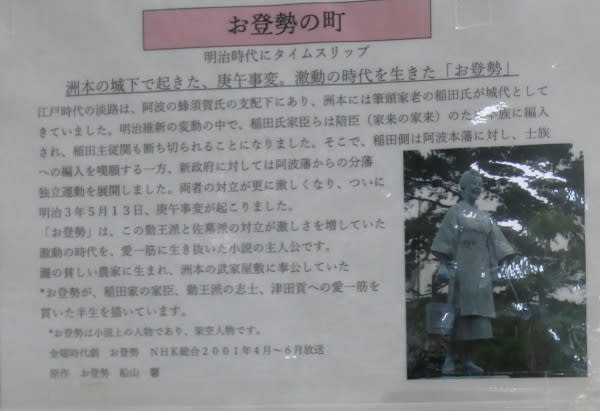

上の2枚の写真は洲本バスセンターに置かれているお登勢の像と説明パネル

庚午事変について

庚午事変とは明治3年(1870)5月13日に、旧徳島藩士たちが分藩独立を求める稲田家臣を

襲撃した事件をいいます。同年が庚午にあたることから音読して庚午事変、あるいは

稲田騒動と呼ばれています。

原因は幕末維新期、家老稲田家とその家来は、徳島藩とは別に、朝廷のために尽力しました。

原因は幕末維新期、家老稲田家とその家来は、徳島藩とは別に、朝廷のために尽力しました。

ところが明治2年の新政府の改革により、稲田家臣たちは陪臣として卒(足軽)身分とされ、

著しい不利益を生じることになりました。

そこで彼らは稲田家を分藩独立させ、自分たちの身分を士族としようとしました。

これを聞いた徳島藩の旧藩士たちは、主君である藩知事蜂須賀茂韶の名誉を損ねる

不忠の行為として稲田家家臣の襲撃を企図しました。

結果として藩知事の蜂須賀茂韶は謹慎処分を受け、徳島藩領から稲田家支配地を

結果として藩知事の蜂須賀茂韶は謹慎処分を受け、徳島藩領から稲田家支配地を

引き離すため、稲田主従は北海道移住を命じられました。

住吉町の蓮華寺、吉野本町の万福寺などに、首謀者が切腹した史跡があります。

「庚午事変150年」 全貌に迫る特別展 in 洲本市立 淡路文化史料館

住吉町の蓮華寺、吉野本町の万福寺などに、首謀者が切腹した史跡があります。

「庚午事変150年」 全貌に迫る特別展 in 洲本市立 淡路文化史料館

2020年10月17日~12月20日に開催 特別展の説明動画

150年目にして公開された資料には首謀者として21歳の若さで処刑(切腹)された大村純安や

新島流刑となった森長左衛門の資料など、事件後、旧稲田家家臣の処遇改善を県に訴えた

武田寛三の建白書などがあり、事件を改めて振り返ることができます。

庚午事変関連サイト