姫路城「菱の門・2階櫓部」が2023年2月11日から3月12日に特別公開されています。

以前、リーフレットの内容について下記ブログで紹介してきました。

2023年2月22日、姫路城「菱の門・2階櫓部」特別公開を観覧してきましたので写真紹介します。

今回の特別公開は姫路城世界遺産登録30周年のイベントの一環として実施されています。

今回の特別公開要項

開催日時:2023年2月11日(土)~3月12日(日)

公開時間:9:00~16:30(最終入城16:00) ※開城時間は9:00~17:00

公開場所:姫路城 菱の門・2階櫓部

観覧料:200円 ※別途姫路城の入城料(1,000円)が必要です。

問い合わせ:079-285-1146(姫路城管理事務所)

公式サイト:【姫路城 冬の特別公開】菱の門・2階櫓部 特別公開 | イベント | ひめのみち (himeji-kanko.jp)

開催日時:2023年2月11日(土)~3月12日(日)

公開時間:9:00~16:30(最終入城16:00) ※開城時間は9:00~17:00

公開場所:姫路城 菱の門・2階櫓部

観覧料:200円 ※別途姫路城の入城料(1,000円)が必要です。

問い合わせ:079-285-1146(姫路城管理事務所)

公式サイト:【姫路城 冬の特別公開】菱の門・2階櫓部 特別公開 | イベント | ひめのみち (himeji-kanko.jp)

それでは早速、写真紹介に移っていきます。

菱の門の外観と花菱

上の2枚の写真は菱の門の入り口側(南側)からの外観

菱の門は二の丸の正門に当たる門です。

上の写真は西側から観た菱の門 2階に登る木製の階段で2階に入ります。

門番所の外面にも石垣が露出しています。

上の2枚の写真は木製の花菱を中心に撮ったものです。

木製の花菱(冠木に取り付けられている)は菱の門の名前の由来となっています。

花菱は三国掘に植生していました。

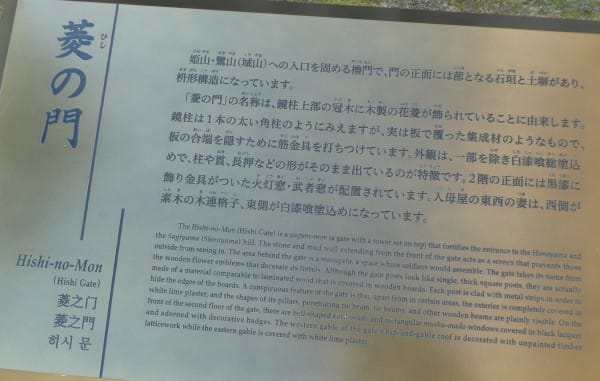

上の写真は菱の門の現地説明板

菱の門1階門番所

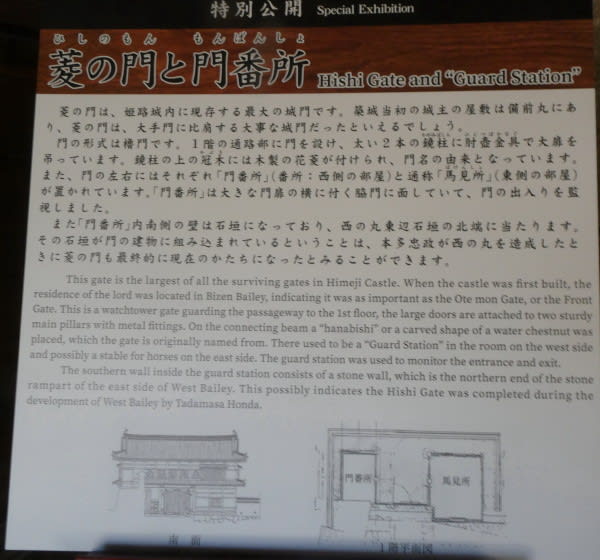

上の写真は菱の門・門番所の石垣と現地説明板

今回は1階の馬見所は特別公開の対象外であった。

説明板には次のように書かれています。

菱の門は、姫路城内に現存する最大の城門です。築城当初の城主の屋敷は備前丸にあり、菱の門は、大手門に比肩する大事な城門だったといえるでしょう。

門の形式は櫓門です。1階の通路部に門を設け、太い2本の鏡柱に肘壺金具で大扉を吊っています。鏡柱の上の冠木には木製の花菱が付けられ、門名の由来となっています。また、門の左右にはそれぞれ「門番所」(番所:西側の部屋)と通称「馬見所」(東側の部屋)が

置かれています。「門番所」は大きな門扉の横に付く脇門に面していて、門の出入りを監視しました。

また「門番所」内南側の壁は石垣になっており、西の丸東辺石垣の北端に当たります。その石垣が門の建物に組み込まれているということは、本多忠政が西の丸を造成したときに菱の門も現在のかたちになったとみることができます。

門の形式は櫓門です。1階の通路部に門を設け、太い2本の鏡柱に肘壺金具で大扉を吊っています。鏡柱の上の冠木には木製の花菱が付けられ、門名の由来となっています。また、門の左右にはそれぞれ「門番所」(番所:西側の部屋)と通称「馬見所」(東側の部屋)が

置かれています。「門番所」は大きな門扉の横に付く脇門に面していて、門の出入りを監視しました。

また「門番所」内南側の壁は石垣になっており、西の丸東辺石垣の北端に当たります。その石垣が門の建物に組み込まれているということは、本多忠政が西の丸を造成したときに菱の門も現在のかたちになったとみることができます。

菱の門2階櫓部

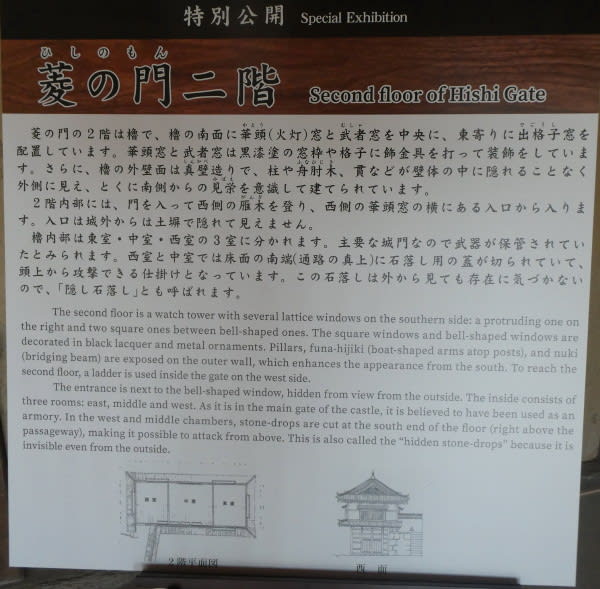

上の写真は菱の門二階に関する現地説明板。

菱の門の2階は櫓で、櫓の南面に華頭(火灯)窓と武者窓を中央に、東寄りに出格子窓を配置しています。華頭窓と武者窓は黒漆塗の窓枠や格子に飾金具を打って装飾をしています。さらに、櫓の外壁面は真壁造りで、柱や舟肘木、貫などが壁体の中に隠れることなく外側に見え、とくに南側からの見栄えを意識して建てられています。

2階内部には、門を入って西側の雁木を登り、西側の華頭窓の横にある入口から入ります。入口は城外からは土塀で隠れて見えません。

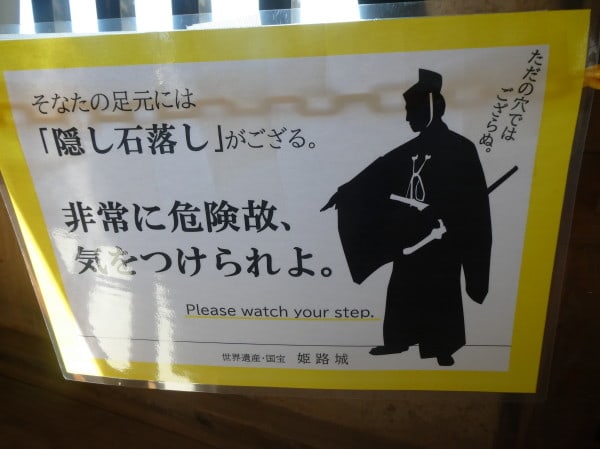

櫓内部は東室・中室・西室の3室に分かれます。主要な城門なので武器が保管されていたとみられます。西室と中室では床面の南端(通路の真上)に石落し用の蓋が切られていて、頭上から攻撃できる仕掛けとなっています。この石落しは外から見ても存在に気づかないので、「隠し石落し」とも呼ばれます。

2階内部には、門を入って西側の雁木を登り、西側の華頭窓の横にある入口から入ります。入口は城外からは土塀で隠れて見えません。

櫓内部は東室・中室・西室の3室に分かれます。主要な城門なので武器が保管されていたとみられます。西室と中室では床面の南端(通路の真上)に石落し用の蓋が切られていて、頭上から攻撃できる仕掛けとなっています。この石落しは外から見ても存在に気づかないので、「隠し石落し」とも呼ばれます。

安土桃山様式の城門です。

上の写真は往時の姫路城の内堀内の建物群です。菱の門の位置を示した。

出典:姫路城を守る会 創立50周年記念で作成された絵図(2018年2月)

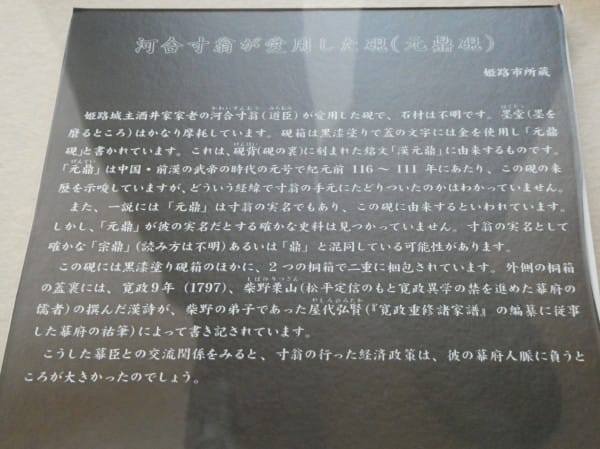

上の3枚の写真は河合寸翁が愛用した硯(元鼎硯)の展示

西室に展示されていました。

上の写真は河合寸翁が愛用した硯(元鼎硯)に関する現地説明板

上の写真は菱の門2階櫓の西室の内部

上の2枚の写真は中室の石落し。ここから入口を通過する人がよく見えます。

この石落しは外から見ても存在に気がつかないので「隠し石落し」とも呼ばれています。

上の写真は中室の木組み。

上の2枚の写真は菱の門2階中室の北側窓から撮った姫路城

上の写真は菱の門の2階中室窓から南側を観た景色

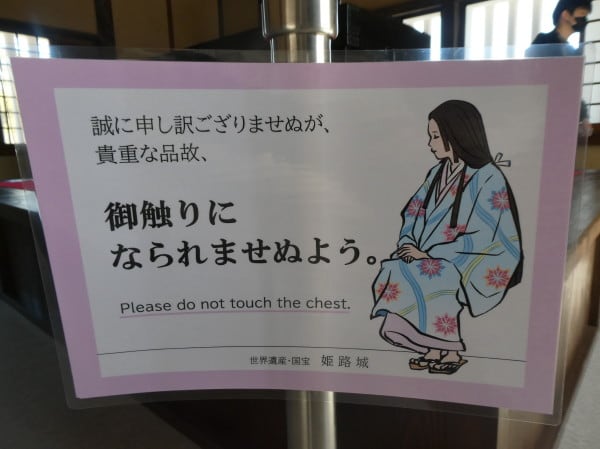

上の2枚の写真は黒漆塗長持(くろうるしぬりながもち)

菱の門2階櫓部の東室に置かれていた長持。

酒井家資料を収納・保管していました。詳しくは下記の説明板を参照してください。

千姫に似た女性が微笑んで「御触りになられませぬよう」と語りかけています。

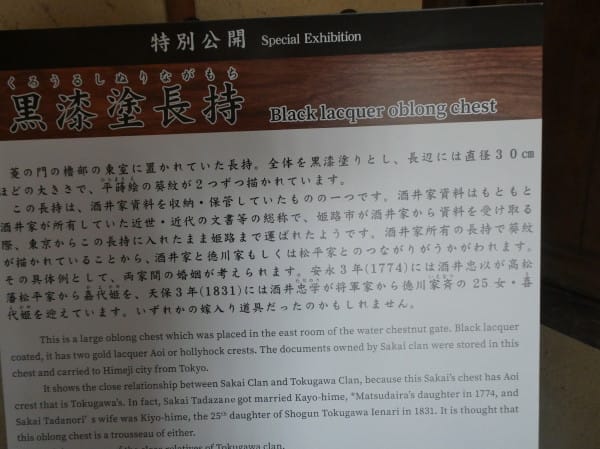

上の写真は黒漆塗長持(くろうるしぬりながもち)現地説明板

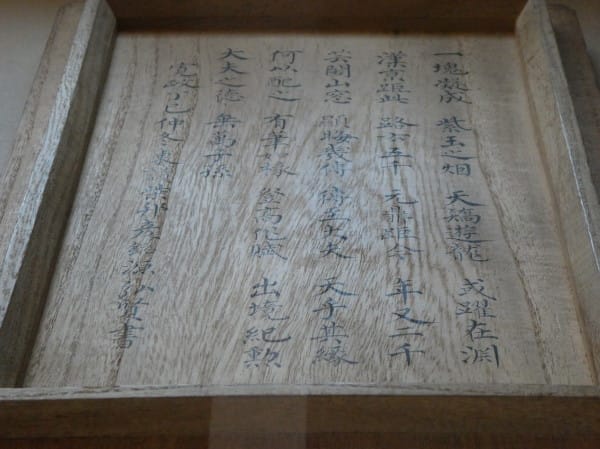

読み難いので転記しておきます。

黒漆塗長持

菱の門の櫓部の東室に置かれていた長持。全体を黒漆塗りとし、長辺には直径30cmほどの大きさで、平蒔絵の葵紋が2つずつ描かれています。

この長持は、酒井家資料を収納・保管していたものの一つです。酒井家資料はもともと酒井家が所有していた近世・近代の文書等の総称で、姫路市が酒井家から資料を受け取る際、東京からこの長持に入れたまま姫路まで運ばれたようです。酒井家所有の長持で葵紋が描かれていることから、酒井家と徳川家もしくは松平家とのつながりがうかがわれます。その具体例として、両家間の婚姻が考えられます。安永3年(1774)には酒井忠以が高松藩松平家から嘉代姫を、天保3年(1831)には酒井忠学が将軍家から徳川家斉の25女・喜代姫を迎えています。いずれかの嫁入り道具だったのかもしれません。

菱の門の櫓部の東室に置かれていた長持。全体を黒漆塗りとし、長辺には直径30cmほどの大きさで、平蒔絵の葵紋が2つずつ描かれています。

この長持は、酒井家資料を収納・保管していたものの一つです。酒井家資料はもともと酒井家が所有していた近世・近代の文書等の総称で、姫路市が酒井家から資料を受け取る際、東京からこの長持に入れたまま姫路まで運ばれたようです。酒井家所有の長持で葵紋が描かれていることから、酒井家と徳川家もしくは松平家とのつながりがうかがわれます。その具体例として、両家間の婚姻が考えられます。安永3年(1774)には酒井忠以が高松藩松平家から嘉代姫を、天保3年(1831)には酒井忠学が将軍家から徳川家斉の25女・喜代姫を迎えています。いずれかの嫁入り道具だったのかもしれません。

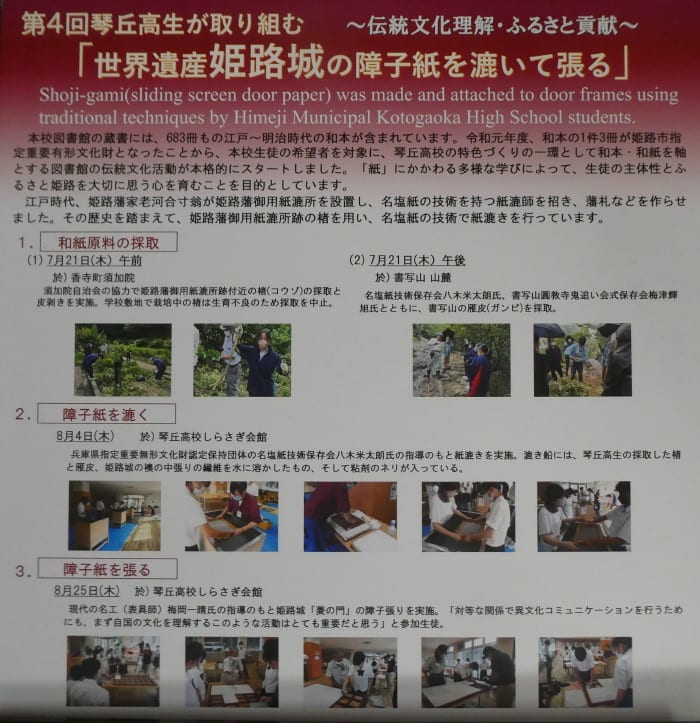

上の2枚の写真は菱の門2階櫓部の東室の障子紙が琴丘高校生の手で漉かれ、貼られたとの説明。

原材料は雁皮(がんぴ)で現代の名工・表具師「梅岡一晴」氏が指導されました。

雁皮は書写山より採取。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます