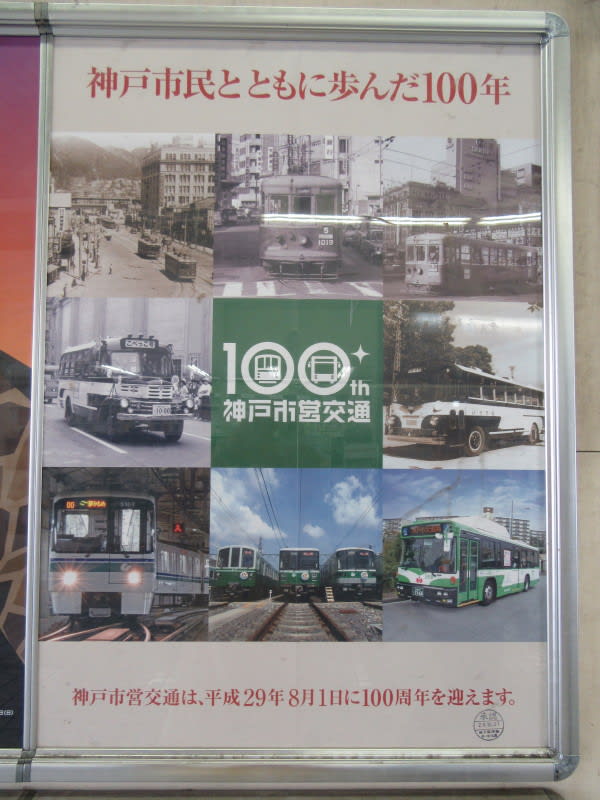

神戸市交通局は、大正6年(1917)に神戸市電と電気事業を開始して以来、

平成29年(2017)8月1日に100周年を迎える予定です。

下の写真は神戸市営交通100周年を告知するポスターです。

100周年の記念行事としては下記のようなイベントが実施されました。

(1)平成28年5月10日 神戸市営交通100周年記念ロゴマークが決定

上の写真は決まった神戸市営交通100周年記念ロゴマーク

東京都大田区在住のグラフィックデザイナー中村千秋さんの作品

298点の応募作品から選ばれました

(2)平成28年7月19日 市営交通100周年プレイベント

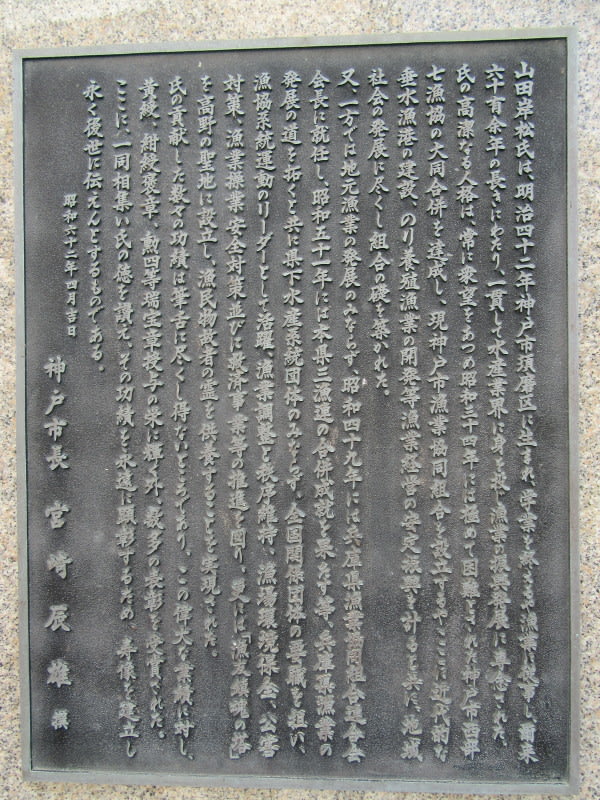

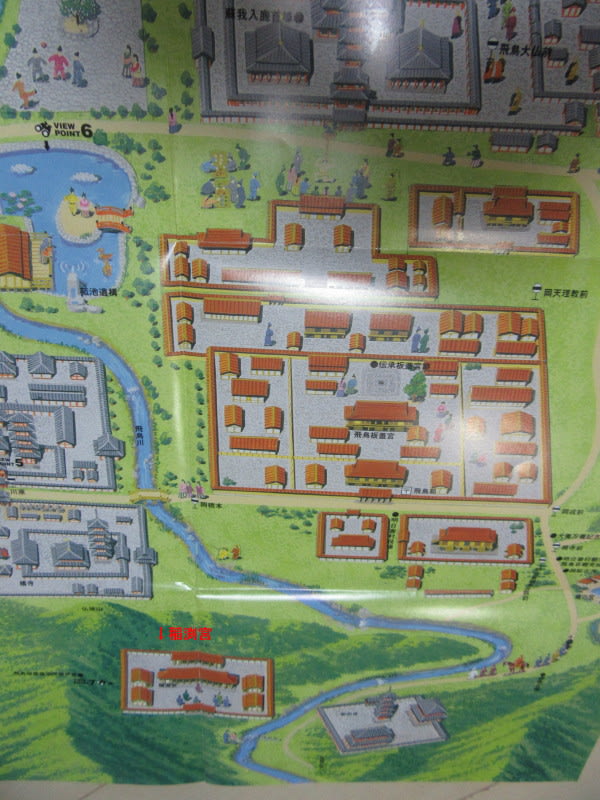

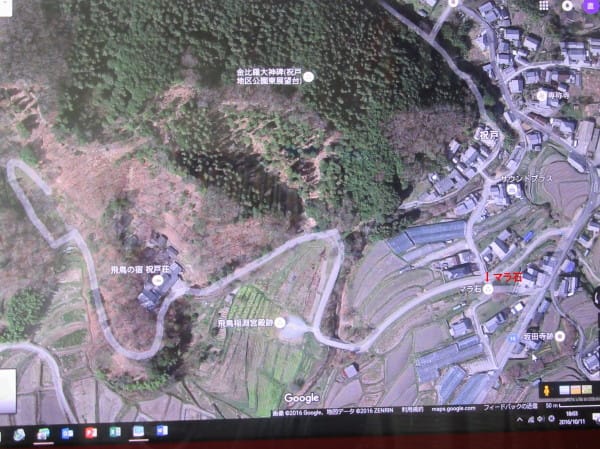

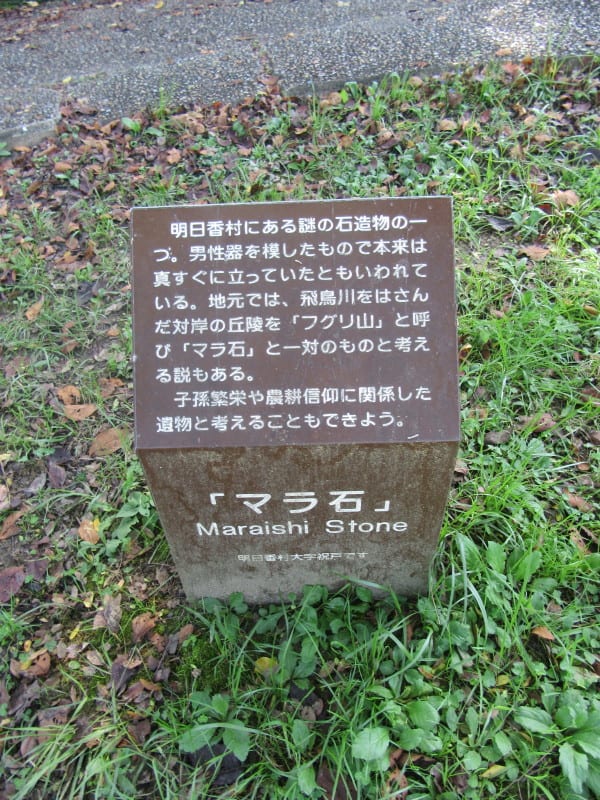

「北区山田町重要文化財めぐり」

(3)西神・山手線新長田駅~海岸線新長田駅連絡通路でなつかしの写真展

平成28年8月1日~8月31日

(4)市営地下鉄「新型車両デザイン総選挙」10月17日~10月23日

これからも色々とイベントが開催されると思います

神戸市営交通の歴史

http://www.city.kobe.lg.jp/information/press/2016/05/20160510701101.html

上記神戸市サイトより引用

1917(大正6)年8月1日 「神戸市電気局」を創設(※)市営として発電、

配電及び市街地路面電車事業を開始

1930(昭和5)年9月16日 市営バス事業を開始

1942(昭和17)年5月19日電気局を「交通局」と改称

1971(昭和46)年3月13日市電路線(路面電車事業) 全線廃止

1977(昭和52)年3月13日地下鉄西神線(名谷~新長田) 営業開始

1987(昭和62)年3月18日地下鉄西神・山手線 全線開通

2001(平成13年)7月7日地下鉄海岸線 営業開始

2017(平成29年)8月1日神戸市営交通100周年

※民営で行われていた発電、配電及び市街地路面電車事業を神戸市が引き継ぐ

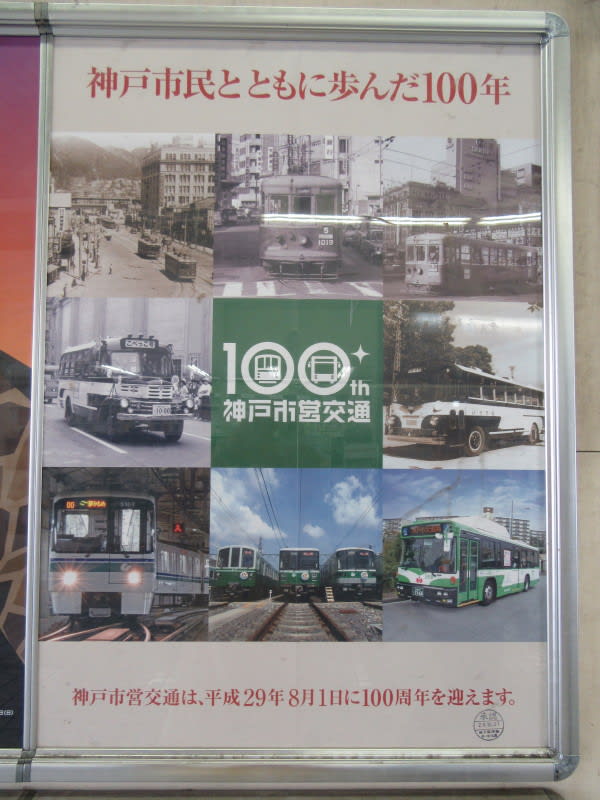

平成29年(2017)8月1日に100周年を迎える予定です。

下の写真は神戸市営交通100周年を告知するポスターです。

100周年の記念行事としては下記のようなイベントが実施されました。

(1)平成28年5月10日 神戸市営交通100周年記念ロゴマークが決定

上の写真は決まった神戸市営交通100周年記念ロゴマーク

東京都大田区在住のグラフィックデザイナー中村千秋さんの作品

298点の応募作品から選ばれました

(2)平成28年7月19日 市営交通100周年プレイベント

「北区山田町重要文化財めぐり」

(3)西神・山手線新長田駅~海岸線新長田駅連絡通路でなつかしの写真展

平成28年8月1日~8月31日

(4)市営地下鉄「新型車両デザイン総選挙」10月17日~10月23日

これからも色々とイベントが開催されると思います

神戸市営交通の歴史

http://www.city.kobe.lg.jp/information/press/2016/05/20160510701101.html

上記神戸市サイトより引用

1917(大正6)年8月1日 「神戸市電気局」を創設(※)市営として発電、

配電及び市街地路面電車事業を開始

1930(昭和5)年9月16日 市営バス事業を開始

1942(昭和17)年5月19日電気局を「交通局」と改称

1971(昭和46)年3月13日市電路線(路面電車事業) 全線廃止

1977(昭和52)年3月13日地下鉄西神線(名谷~新長田) 営業開始

1987(昭和62)年3月18日地下鉄西神・山手線 全線開通

2001(平成13年)7月7日地下鉄海岸線 営業開始

2017(平成29年)8月1日神戸市営交通100周年

※民営で行われていた発電、配電及び市街地路面電車事業を神戸市が引き継ぐ