2017年3月19日、神戸風月堂ミュージアムを観覧させていただきました。

風月堂の歴史と展示品を中心に写真紹介します。

神戸風月堂ミュージアムの基本情報

住所:神戸市中央区元町通3丁目4−13 TEL:078-321-5598

開館時間:11:00~13:00 14:00~17:00 休み:不定休

公式サイト:http://fugetsudo-kobe.jp/museum/

上の2枚の写真は神戸風月堂ミュージアムの正面入り口と博物館の看板

上の写真は神戸風月堂ミュージアムの東側の庭園(ここからは入れない)

上の写真は神戸風月堂の店舗

上の写真は神戸風月堂ミュージアム入口の右手(西側)の彫刻作品「ディアナ像(月の女神、狩の女神)」

作者は Ernest Delgado Argueta(スペイン バルセロナ市在住)

上の写真は神戸風月堂ミュージアム入口左手の彫刻作品「人魚像」 作者は新谷英子

新谷英子氏は神戸女子短期大学名誉教授も勤めた著名な彫刻家で2017年2月に死去されました。

上の写真は神戸風月堂ミュージアムの展示室の遠景

松平楽翁公と神戸風月堂の由来

神戸風月堂の歩み

上の写真は神戸風月堂の歩みを示した年表です

神戸風月堂の創業者吉川家は江戸時代250年にわたり代々「吉川屋新七」を名乗り

神戸海岸通3丁目で回漕問屋と旅館業を営んでいました。

明治時代に足袋商に転じさらに洋服商に転じています。

上の写真は「神兵豪商 湊の魁」という明治15年(1882)発行の商店紹介絵図で紹介の

足袋商を営んでいた時代の店の様子

神戸風月堂の創業者の吉川市三の名前が見えます。

明治26年(1893)同じ町内で写真屋を営業していた市田左右太氏の助言により、

初代吉川市三が、東京南鍋町の風月堂に徒弟奉公に入ります。

吉川市三は鋭意研鑽に励み無事に勤めを終え本店の大住様から暖簾を頂戴することになります。

上の2枚の写真は神戸風月堂の創業者「吉川市三」の胸像と写真

明治30年(1897)12月12日現在地に神戸風月堂を開店します。

上の写真は神戸風月堂の開店の告示(新聞広告)

上の写真は神戸風月堂の創業当時の建物(昭和5年に撮影のもの)

上の写真は神戸風月堂の創業に寄与した人々

昭和2年(1927)ゴーフルを発売

上の写真は神戸風月堂がゴーフルを発売した当時の事情を説明した展示パネル

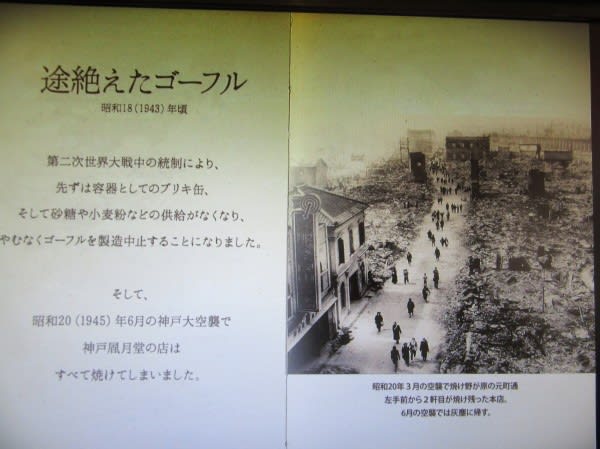

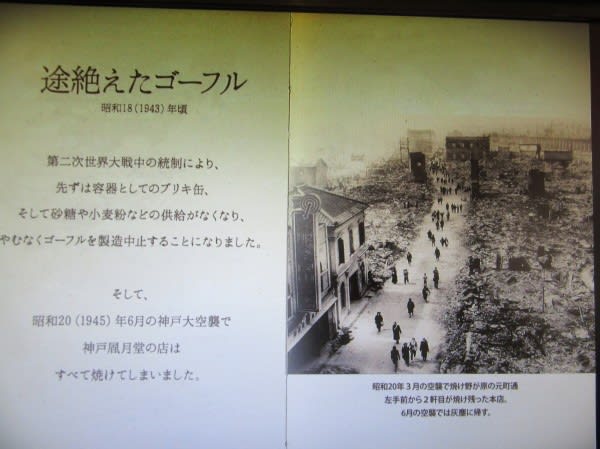

昭和18年(1943)頃ゴーフルの製造が途絶えます

上の写真は神戸風月堂がゴーフルの製造を中止した当時の事情を説明した展示パネル

昭和20年(1945)ゴーフル復活に寄与した空き缶

上の写真はゴーフル復活に寄与したゴーフルの空き缶と当時の事情を説明した展示パネル

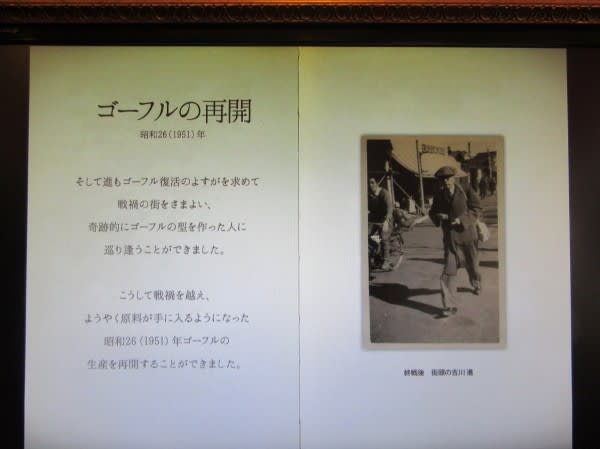

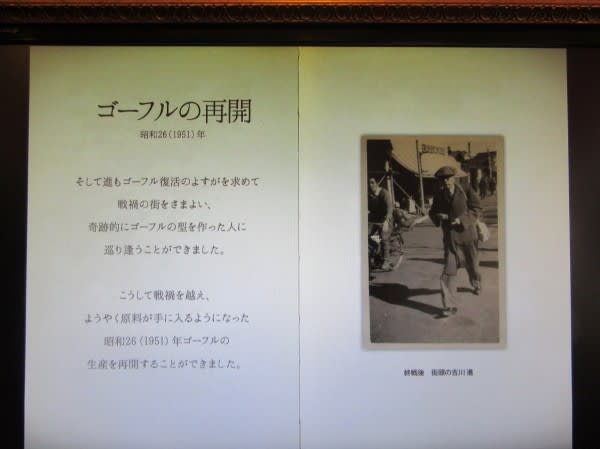

昭和26年(1951)ゴーフルの生産再開

上の2枚の写真は神戸風月堂がゴーフル生産を再開した当時の事情を記述した展示パネル

上の写真はゴーフルの誕生から復活までの苦難な道を説明した展示パネル

上の写真は昭和43年頃に使用されていたゴーフル焼き機

上の2枚の写真は和菓子などの生産に使用される道具

2017年12月6日の神戸新聞NEXTで「神戸土産の定番」ゴーフル、ルーツは東京にあり

という表題で神戸風月堂のゴーフルの起源について書かれています。

https://www.kobe-np.co.jp/news/sougou/201712/0010794536.shtml

風月堂の歴史と展示品を中心に写真紹介します。

神戸風月堂ミュージアムの基本情報

住所:神戸市中央区元町通3丁目4−13 TEL:078-321-5598

開館時間:11:00~13:00 14:00~17:00 休み:不定休

公式サイト:http://fugetsudo-kobe.jp/museum/

上の2枚の写真は神戸風月堂ミュージアムの正面入り口と博物館の看板

上の写真は神戸風月堂ミュージアムの東側の庭園(ここからは入れない)

上の写真は神戸風月堂の店舗

上の写真は神戸風月堂ミュージアム入口の右手(西側)の彫刻作品「ディアナ像(月の女神、狩の女神)」

作者は Ernest Delgado Argueta(スペイン バルセロナ市在住)

上の写真は神戸風月堂ミュージアム入口左手の彫刻作品「人魚像」 作者は新谷英子

新谷英子氏は神戸女子短期大学名誉教授も勤めた著名な彫刻家で2017年2月に死去されました。

上の写真は神戸風月堂ミュージアムの展示室の遠景

松平楽翁公と神戸風月堂の由来

神戸風月堂の歩み

上の写真は神戸風月堂の歩みを示した年表です

神戸風月堂の創業者吉川家は江戸時代250年にわたり代々「吉川屋新七」を名乗り

神戸海岸通3丁目で回漕問屋と旅館業を営んでいました。

明治時代に足袋商に転じさらに洋服商に転じています。

上の写真は「神兵豪商 湊の魁」という明治15年(1882)発行の商店紹介絵図で紹介の

足袋商を営んでいた時代の店の様子

神戸風月堂の創業者の吉川市三の名前が見えます。

明治26年(1893)同じ町内で写真屋を営業していた市田左右太氏の助言により、

初代吉川市三が、東京南鍋町の風月堂に徒弟奉公に入ります。

吉川市三は鋭意研鑽に励み無事に勤めを終え本店の大住様から暖簾を頂戴することになります。

上の2枚の写真は神戸風月堂の創業者「吉川市三」の胸像と写真

明治30年(1897)12月12日現在地に神戸風月堂を開店します。

上の写真は神戸風月堂の開店の告示(新聞広告)

上の写真は神戸風月堂の創業当時の建物(昭和5年に撮影のもの)

上の写真は神戸風月堂の創業に寄与した人々

昭和2年(1927)ゴーフルを発売

上の写真は神戸風月堂がゴーフルを発売した当時の事情を説明した展示パネル

昭和18年(1943)頃ゴーフルの製造が途絶えます

上の写真は神戸風月堂がゴーフルの製造を中止した当時の事情を説明した展示パネル

昭和20年(1945)ゴーフル復活に寄与した空き缶

上の写真はゴーフル復活に寄与したゴーフルの空き缶と当時の事情を説明した展示パネル

昭和26年(1951)ゴーフルの生産再開

上の2枚の写真は神戸風月堂がゴーフル生産を再開した当時の事情を記述した展示パネル

上の写真はゴーフルの誕生から復活までの苦難な道を説明した展示パネル

上の写真は昭和43年頃に使用されていたゴーフル焼き機

上の2枚の写真は和菓子などの生産に使用される道具

2017年12月6日の神戸新聞NEXTで「神戸土産の定番」ゴーフル、ルーツは東京にあり

という表題で神戸風月堂のゴーフルの起源について書かれています。

https://www.kobe-np.co.jp/news/sougou/201712/0010794536.shtml