2018年8月19日(日)、13時50分より70分のNHKの表題番組を視聴しました。

前半は2004年に放送された「史上最大の火星探査」の再放送で後半は

ゲストの国立天文台 副台長の渡部潤一氏と歌手・女優の中川翔子のトークで司会は

森田美由紀アナウンサーであった。

火星に関して全く無知の私であるが火星についてネットで調べた内容も加味して纏めてみた。

上の2枚の写真は2004年に放送された番組で語られる渡部潤一氏と森田美由紀アナ

2003年6月10日、NASAはボーイングDeltaⅡを使用し火星探査機1号機(Spirit)を打ち上げた

2003年7月7日、同様に火星探査機2号機(Opportunity)を打ち上げました。

火星探査機は一般にRoverと呼ばれています。

2004年1月4日、Spiritはグゼフ クレーター(Gusev Crater)南緯14.57度 東経175.47度

に無事着陸し観測を始めています。

上の写真は火星探査機1号機の着陸地点のグゼフ クレーター付近の火星の表面写真

Spiritは2009年に6本あるタイヤの内の1本が作動不良となり2011年5月25日に

ミッションは中断しています。

Spiritに関する詳細は下記サイトを参照してください。

https://www.jpl.nasa.gov/missions/mars-exploration-rover-spirit-mer/

2004年1月25日、火星探査機2号機はEagle Crater on Meridiani Pluanum

(メリディアニ平原)南緯1.95度、東経354.47度に着陸し観測を始めています。

Spiritの姉妹機であるOpportunityについての詳細は下記

https://www.jpl.nasa.gov/missions/details.php?id=5909

上記の着陸地点は3年位前から約30箇所の候補地から選ばれました。

番組ではその過程についても解説されていました。

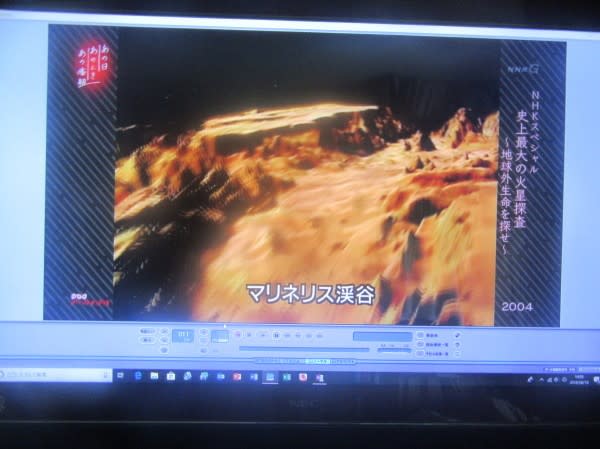

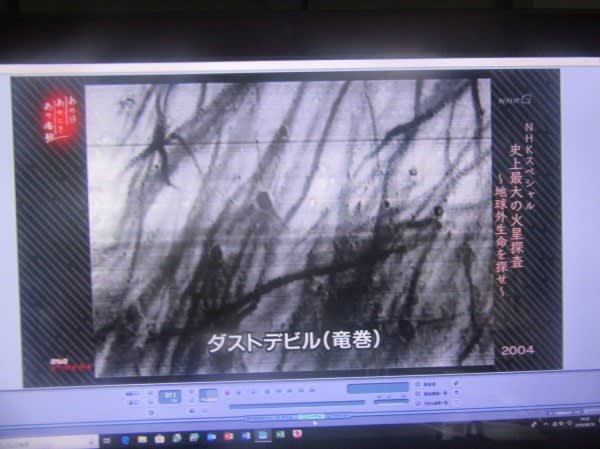

グセフクレーターでは「ダストデビル」という竜巻が通った跡がみられ、その

巻き上げる砂塵が太陽電池に与える影響について事前に実験により何度も確認された。

NASAの下記サイトで火星探査機 SpiritとOpportunityの詳細を調べられます

https://mars.nasa.gov/mer/highlights/?page=0&per_page=3&order=publish_date+desc%2Ccreated_at+desc&search=&category=177&blank_scope=Latest

火星表面の地形

上の写真は火星の表面写真で左端に宇宙で最大の山であるオリンポス山(標高21,900m)

1971年に発見されていました。

Eikipediaの解説を添付しておきます。

周囲の地表から約27,000メートルまで山体が立ち上がっている。これはエベレストの3倍程度に

相当する。火星の標高基準面からの高度は25,000メートルあり、裾野の直径は550キロメートル

以上もある。

斜面の最大傾斜角度は数度しかないが外縁部では高さ5,000m以上の崖が切り立っている。

また、山頂のカルデラは長径80km、短径60km、深さ3.2kmもあり富士山がほぼ収まってしまう。

これほど巨大化したのは火星ではプレート移動が起こらないため、ホットスポット上に

火口が留まり続けたためではないかと考えられている。

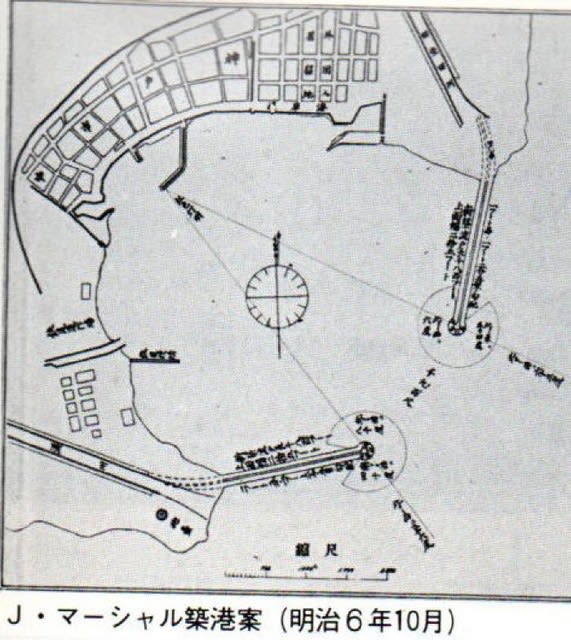

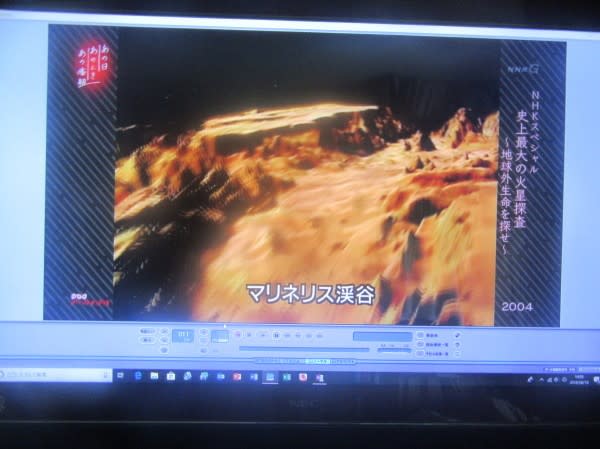

上の2枚の写真は火星の渓谷とその代表格のマリネリス渓谷

上の写真はダスデビル(竜巻)跡

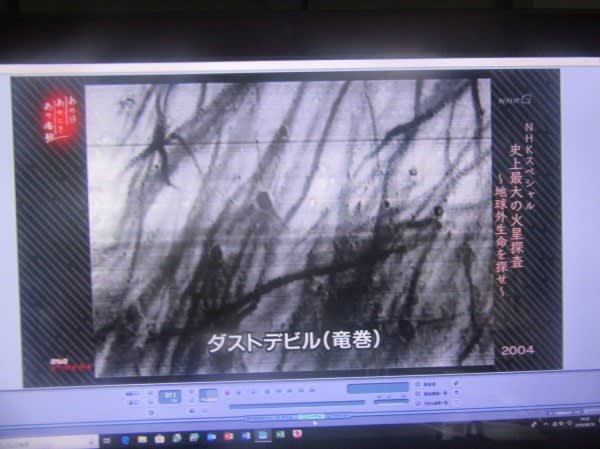

グゼフ クレーター

Wikipediaの解説を添付しておきます。

火星の赤道付近南緯14.5度 東経175.4度に位置するクレーターである。

直径は166kmで、約30億年~40億年前に形成されたと考えられている。

このクレーターの名前は、1976年にロシアの19世紀の天文学者マトヴェイ・グセフ

から名づけられた。Matvei Gusev (1826–1866)

グセフクレーターにはマーディム渓谷 Meridiani Planumと名づけられた谷が接続しており、

過去の火星において液体の水か、水と氷がこのクレーターに流れ込んでいたと考えられている

当時クレーターはクレーター湖となっており、3,000 ft (910 m)もの堆積物で満たされて

いたとみられる。いくつかの露出した地層により層状の構造があることが窺え、

何人かの研究者はマーディム渓谷との接続部付近は地球で見られるような三角州であると

主張している。このような三角州は地球では一万年から十万年といった時間をかけて形成

されるもので、三角州の存在は水の流れが長期に渡り続いていたことを示唆している。

軌道上からの映像でも、実際にマーディム渓谷から供給された水により、巨大な湖が

存在していたことが読み取れる。しかし、その流れがゆっくり持続したものであったか、

それとも爆発的で断続したものであったか、またはその組み合わせかまでは分かっていない。

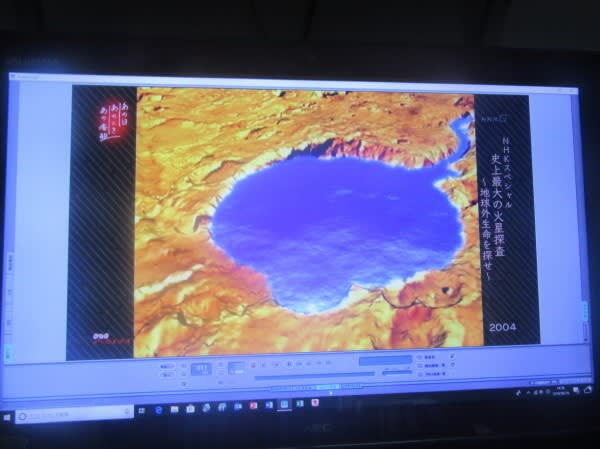

上の2枚の写真はグゼフクレーター

35億年以上前、川の流れによってクレーターに湖ができ、湖が乾燥した後、水が粘土鉱物を

周辺地域からクレーターに運んだという証拠が発見されました。

上の写真はグゼフクレーターに川から水が流れ込み湖になったイメージ図

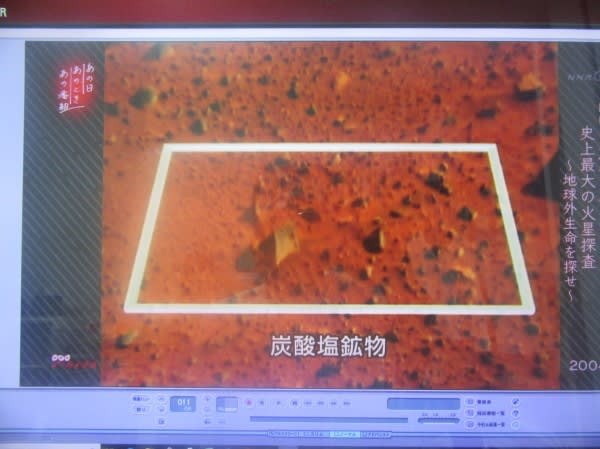

上の3枚の写真は水が存在していた証拠となる炭酸塩鉱物や粘土鉱物が確認された。

メリディアニ平原

ローバー2号機のOpportunityはメリディアニ平原に着陸しました。火星の表面には

川や洪水の跡とみられる地形が存在する。このように水の痕跡が見つかっている惑星は

地球以外では火星のみ。Opportunityに搭載されている赤外線観測装置での分析の結果

メリディアニ平原でヘマタイト(Hematite)が発見されました。

Hematiteは化学組成でFe2O3 酸化鉄成分である。

Opportunityが着陸地点の層状岩石とその近辺を重点的に調べた結果、ジャロサイト等の

硫酸塩鉱物も確認されています。

ジャロサイト(Jarosite)は化学式ではKFe3(SO4)2(OH)6で和名では鉄明礬(みょうばん)

上の写真はジャロサイトが露出した写真

このことからメリディアニ平原地帯が熱水の湧き出る温泉地帯だった可能性があると

推測されています。

火星の基本情報

英語圏では、その表面の色から、Red Planet(「赤い惑星」の意)という通称がある。

名前(Mars)の由来:戦争を表すローマの神様

太陽からの平均距離:227.94百万Km

公転周期:686.98日(1.8807地球年)

離心率(Orbit Eccentricity):0.0934

軌道傾斜角 (Orbit Inclination to Ecliptic): 1.8497 度

自転周期:24.62Hr=24時間39分

赤道面での直径:6,794.4 km

密度:3.934g/立方センチメートル(地球の0.714倍)

質量: 6.4191 ×10の23乗 kg 地球の0.10744倍

大気の組成:二酸化炭素95%、窒素3%、アルゴン1.6%他に酸素や水蒸気などの微量成分を含む

大気の厚さ:10Km(地球は6Km)

表面の重力:地球の0.38倍

平均気温:-55度C 赤道では20℃ -87~-5℃とする文献も有り

火星の月:2個(フォボス、ダイモス)

火星探査の歴史

1877年 Asaph Hallが火星の月を発見

1965年 NASAのマリナー(Mariner)4が火星の写真22枚を送ってくる。

1976年 Viking1と2が火星に着陸

1997年 マーズ・パスファインダー(Mars Pathfinder)が火星に着陸

約1万6000枚の写真と、大量の大気や岩石のデータを送信後3か月で途絶

2002年 マーズ・オデッセイがミッションを開始グローバル・サーベイヤーは峡谷や

土石流の写真を撮影し、帯水層と同様の液体の水が流れる水源が火星の地表

または地表近くに存在する可能性を示唆

2004年 NASA はスピリット (Spirit)、オポチュニティ (Opportunityが) の2機の

マーズ・エクスプロレーション・ローバーが火星への着陸に成功

Spritの走行距離7.7Km 125,000枚の写真を送信

Opportunityの走行距離43.5Km 20万枚以上の写真を送信してきています

2006年 マーズ・リコネッサンス・オービター(Mars Reconnaissance Orbiter、略称: MRO)

が火星の周回軌道より高解像度の写真を送信

2008年 NASAのフェニックス(Phoenix)が北極の氷の豊富な地域に着陸。

着陸後はロボット・アームで北極域の地表を掘り上げて過去の水に関する情報を探し、

火星が微生物にとって適切な環境であるかどうかを調べた

2012年 NASAのキュリオシティー(Curiosity)が高解像度 (1600×1200)の写真を送信

2018年 5月 NASAインサイトを打ち上げ 11月に火星に到着予定

15年ぶりに7月31日、火星が地球に大接近(火星と地球が5759万Km)

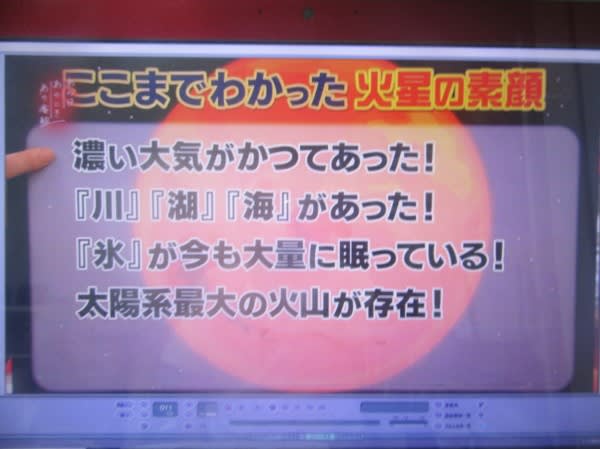

現在(2018)までに判明事項

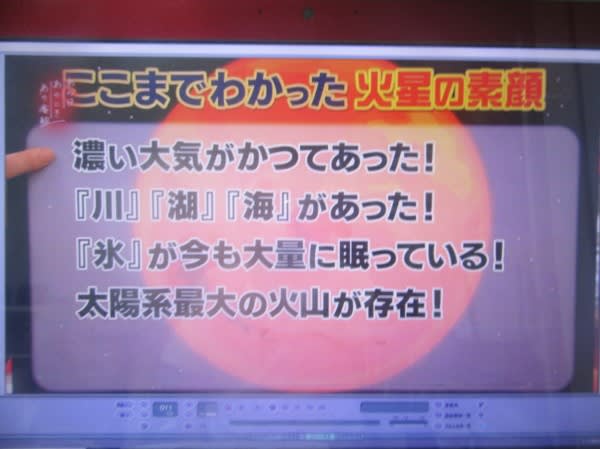

上の2枚の写真は2018年に収録された場面で火星について判明している事項を

パネルで説明されました。

前半は2004年に放送された「史上最大の火星探査」の再放送で後半は

ゲストの国立天文台 副台長の渡部潤一氏と歌手・女優の中川翔子のトークで司会は

森田美由紀アナウンサーであった。

火星に関して全く無知の私であるが火星についてネットで調べた内容も加味して纏めてみた。

上の2枚の写真は2004年に放送された番組で語られる渡部潤一氏と森田美由紀アナ

2003年6月10日、NASAはボーイングDeltaⅡを使用し火星探査機1号機(Spirit)を打ち上げた

2003年7月7日、同様に火星探査機2号機(Opportunity)を打ち上げました。

火星探査機は一般にRoverと呼ばれています。

2004年1月4日、Spiritはグゼフ クレーター(Gusev Crater)南緯14.57度 東経175.47度

に無事着陸し観測を始めています。

上の写真は火星探査機1号機の着陸地点のグゼフ クレーター付近の火星の表面写真

Spiritは2009年に6本あるタイヤの内の1本が作動不良となり2011年5月25日に

ミッションは中断しています。

Spiritに関する詳細は下記サイトを参照してください。

https://www.jpl.nasa.gov/missions/mars-exploration-rover-spirit-mer/

2004年1月25日、火星探査機2号機はEagle Crater on Meridiani Pluanum

(メリディアニ平原)南緯1.95度、東経354.47度に着陸し観測を始めています。

Spiritの姉妹機であるOpportunityについての詳細は下記

https://www.jpl.nasa.gov/missions/details.php?id=5909

上記の着陸地点は3年位前から約30箇所の候補地から選ばれました。

番組ではその過程についても解説されていました。

グセフクレーターでは「ダストデビル」という竜巻が通った跡がみられ、その

巻き上げる砂塵が太陽電池に与える影響について事前に実験により何度も確認された。

NASAの下記サイトで火星探査機 SpiritとOpportunityの詳細を調べられます

https://mars.nasa.gov/mer/highlights/?page=0&per_page=3&order=publish_date+desc%2Ccreated_at+desc&search=&category=177&blank_scope=Latest

火星表面の地形

上の写真は火星の表面写真で左端に宇宙で最大の山であるオリンポス山(標高21,900m)

1971年に発見されていました。

Eikipediaの解説を添付しておきます。

周囲の地表から約27,000メートルまで山体が立ち上がっている。これはエベレストの3倍程度に

相当する。火星の標高基準面からの高度は25,000メートルあり、裾野の直径は550キロメートル

以上もある。

斜面の最大傾斜角度は数度しかないが外縁部では高さ5,000m以上の崖が切り立っている。

また、山頂のカルデラは長径80km、短径60km、深さ3.2kmもあり富士山がほぼ収まってしまう。

これほど巨大化したのは火星ではプレート移動が起こらないため、ホットスポット上に

火口が留まり続けたためではないかと考えられている。

上の2枚の写真は火星の渓谷とその代表格のマリネリス渓谷

上の写真はダスデビル(竜巻)跡

グゼフ クレーター

Wikipediaの解説を添付しておきます。

火星の赤道付近南緯14.5度 東経175.4度に位置するクレーターである。

直径は166kmで、約30億年~40億年前に形成されたと考えられている。

このクレーターの名前は、1976年にロシアの19世紀の天文学者マトヴェイ・グセフ

から名づけられた。Matvei Gusev (1826–1866)

グセフクレーターにはマーディム渓谷 Meridiani Planumと名づけられた谷が接続しており、

過去の火星において液体の水か、水と氷がこのクレーターに流れ込んでいたと考えられている

当時クレーターはクレーター湖となっており、3,000 ft (910 m)もの堆積物で満たされて

いたとみられる。いくつかの露出した地層により層状の構造があることが窺え、

何人かの研究者はマーディム渓谷との接続部付近は地球で見られるような三角州であると

主張している。このような三角州は地球では一万年から十万年といった時間をかけて形成

されるもので、三角州の存在は水の流れが長期に渡り続いていたことを示唆している。

軌道上からの映像でも、実際にマーディム渓谷から供給された水により、巨大な湖が

存在していたことが読み取れる。しかし、その流れがゆっくり持続したものであったか、

それとも爆発的で断続したものであったか、またはその組み合わせかまでは分かっていない。

上の2枚の写真はグゼフクレーター

35億年以上前、川の流れによってクレーターに湖ができ、湖が乾燥した後、水が粘土鉱物を

周辺地域からクレーターに運んだという証拠が発見されました。

上の写真はグゼフクレーターに川から水が流れ込み湖になったイメージ図

上の3枚の写真は水が存在していた証拠となる炭酸塩鉱物や粘土鉱物が確認された。

メリディアニ平原

ローバー2号機のOpportunityはメリディアニ平原に着陸しました。火星の表面には

川や洪水の跡とみられる地形が存在する。このように水の痕跡が見つかっている惑星は

地球以外では火星のみ。Opportunityに搭載されている赤外線観測装置での分析の結果

メリディアニ平原でヘマタイト(Hematite)が発見されました。

Hematiteは化学組成でFe2O3 酸化鉄成分である。

Opportunityが着陸地点の層状岩石とその近辺を重点的に調べた結果、ジャロサイト等の

硫酸塩鉱物も確認されています。

ジャロサイト(Jarosite)は化学式ではKFe3(SO4)2(OH)6で和名では鉄明礬(みょうばん)

上の写真はジャロサイトが露出した写真

このことからメリディアニ平原地帯が熱水の湧き出る温泉地帯だった可能性があると

推測されています。

火星の基本情報

英語圏では、その表面の色から、Red Planet(「赤い惑星」の意)という通称がある。

名前(Mars)の由来:戦争を表すローマの神様

太陽からの平均距離:227.94百万Km

公転周期:686.98日(1.8807地球年)

離心率(Orbit Eccentricity):0.0934

軌道傾斜角 (Orbit Inclination to Ecliptic): 1.8497 度

自転周期:24.62Hr=24時間39分

赤道面での直径:6,794.4 km

密度:3.934g/立方センチメートル(地球の0.714倍)

質量: 6.4191 ×10の23乗 kg 地球の0.10744倍

大気の組成:二酸化炭素95%、窒素3%、アルゴン1.6%他に酸素や水蒸気などの微量成分を含む

大気の厚さ:10Km(地球は6Km)

表面の重力:地球の0.38倍

平均気温:-55度C 赤道では20℃ -87~-5℃とする文献も有り

火星の月:2個(フォボス、ダイモス)

火星探査の歴史

1877年 Asaph Hallが火星の月を発見

1965年 NASAのマリナー(Mariner)4が火星の写真22枚を送ってくる。

1976年 Viking1と2が火星に着陸

1997年 マーズ・パスファインダー(Mars Pathfinder)が火星に着陸

約1万6000枚の写真と、大量の大気や岩石のデータを送信後3か月で途絶

2002年 マーズ・オデッセイがミッションを開始グローバル・サーベイヤーは峡谷や

土石流の写真を撮影し、帯水層と同様の液体の水が流れる水源が火星の地表

または地表近くに存在する可能性を示唆

2004年 NASA はスピリット (Spirit)、オポチュニティ (Opportunityが) の2機の

マーズ・エクスプロレーション・ローバーが火星への着陸に成功

Spritの走行距離7.7Km 125,000枚の写真を送信

Opportunityの走行距離43.5Km 20万枚以上の写真を送信してきています

2006年 マーズ・リコネッサンス・オービター(Mars Reconnaissance Orbiter、略称: MRO)

が火星の周回軌道より高解像度の写真を送信

2008年 NASAのフェニックス(Phoenix)が北極の氷の豊富な地域に着陸。

着陸後はロボット・アームで北極域の地表を掘り上げて過去の水に関する情報を探し、

火星が微生物にとって適切な環境であるかどうかを調べた

2012年 NASAのキュリオシティー(Curiosity)が高解像度 (1600×1200)の写真を送信

2018年 5月 NASAインサイトを打ち上げ 11月に火星に到着予定

15年ぶりに7月31日、火星が地球に大接近(火星と地球が5759万Km)

現在(2018)までに判明事項

上の2枚の写真は2018年に収録された場面で火星について判明している事項を

パネルで説明されました。