2019年3月20日、安土城をメイン訪問先ととしてJR安土駅周辺を散策してきました。

本日はその第6回として法性山 平等寺を写真紹介します。

平等寺はJR安土駅前にある天台宗の寺で第3回で紹介した東南寺の末寺です。

過去の散策記:

第1回 JR安土駅周辺散策記 on 2019-3-20 その1 一須賀古墳群と渡来人の展示 in 安土城考古博物館

第2回 JR安土駅周辺散策記 on 2019-3-20 その2 相撲取りの石像

第3回 JR安土駅周辺散策記 on 2019-3-20 その3 佛立山 東南寺

第4回 JR安土駅周辺散策記 on 2019-3-20 その4 セミナリヨ跡

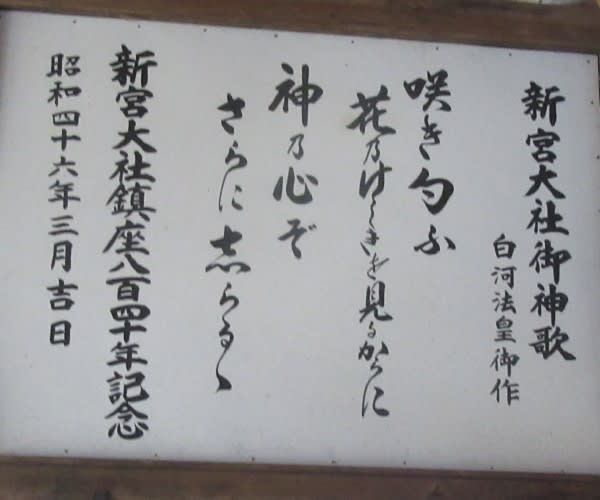

第5回 JR安土駅周辺散策記 on 2019-3-20 その5 新宮大社

法性山 平等寺の基本情報

住所:近江八幡市安土町上豊浦1491 TEL:0748-46-3321

宗派:天台宗 山号:法性山 御本尊:阿弥陀如来

建立時期:寛文5年(1665)より古い時期

御住職:筧 慈照

公式サイト:http://www.kokokujitanbo.com/azuti-3-1.htm

本堂

上の写真本堂 右側には庫裡が写っています。

本堂は安政4年(1857)建立です。

庫裡は天保年間(1830-1844)に何れかの建物を移築されたようである。

現在の庫裡は平成3年(1991)に新築されたものである。

上の写真は庫裡の鬼瓦か?(未確認)

山門

上の写真は山門

境内

上の2枚の写真は境内のようすです。

背後に地蔵堂が写っています。

地蔵堂は庫裡より100年前の宝暦2年(1752)に建立、若衆中と棟札にあり。

天台宗らしく山岳修業を示す石碑がある。

年中行事

1月1日 修正会 2月15日 涅槃会

3月春分の日 彼岸会 5月8日 仏生会

6月4日 山家会 7月5日 大般若祈祷会

8月12日 墓参り 8月17日 盂蘭盆会施餓鬼

9月秋分の日 彼岸会

長老十人衆両彼岸入中回向 尼講衆回向がある

本日はその第6回として法性山 平等寺を写真紹介します。

平等寺はJR安土駅前にある天台宗の寺で第3回で紹介した東南寺の末寺です。

過去の散策記:

第1回 JR安土駅周辺散策記 on 2019-3-20 その1 一須賀古墳群と渡来人の展示 in 安土城考古博物館

第2回 JR安土駅周辺散策記 on 2019-3-20 その2 相撲取りの石像

第3回 JR安土駅周辺散策記 on 2019-3-20 その3 佛立山 東南寺

第4回 JR安土駅周辺散策記 on 2019-3-20 その4 セミナリヨ跡

第5回 JR安土駅周辺散策記 on 2019-3-20 その5 新宮大社

法性山 平等寺の基本情報

住所:近江八幡市安土町上豊浦1491 TEL:0748-46-3321

宗派:天台宗 山号:法性山 御本尊:阿弥陀如来

建立時期:寛文5年(1665)より古い時期

御住職:筧 慈照

公式サイト:http://www.kokokujitanbo.com/azuti-3-1.htm

本堂

上の写真本堂 右側には庫裡が写っています。

本堂は安政4年(1857)建立です。

庫裡は天保年間(1830-1844)に何れかの建物を移築されたようである。

現在の庫裡は平成3年(1991)に新築されたものである。

上の写真は庫裡の鬼瓦か?(未確認)

山門

上の写真は山門

境内

上の2枚の写真は境内のようすです。

背後に地蔵堂が写っています。

地蔵堂は庫裡より100年前の宝暦2年(1752)に建立、若衆中と棟札にあり。

天台宗らしく山岳修業を示す石碑がある。

年中行事

1月1日 修正会 2月15日 涅槃会

3月春分の日 彼岸会 5月8日 仏生会

6月4日 山家会 7月5日 大般若祈祷会

8月12日 墓参り 8月17日 盂蘭盆会施餓鬼

9月秋分の日 彼岸会

長老十人衆両彼岸入中回向 尼講衆回向がある