●古墳時代

592年 〈蘇我馬子、崇峻天皇を暗殺〉★

Soga no Umako engineers the assassination of Emperor Sushun, whose accession he had arranged.

ごく普通です 馬子なら。

592年 崇峻天皇 蘇我馬子

用明天皇の没後、物部氏を破った蘇我馬子に擁立された崇峻天皇は、のち馬子と反目し、馬子の手先であった東漢直駒に暗殺された。皇権が豪族によって侵害された具体例で、大和国家の王権の不安定さを示した。

次の文章を読み、空欄部についての後の設問に答えなさい。

紀伊藩主であった徳川吉宗は、[ a ]に将軍家継が死去したあと 8 代将軍をついだ。

吉宗は幕府の政治改革をおこない、武士には武芸を奨励し、また[ b ]に命じて、漢字・平仮名まじり文による「六諭衍義大意」をつくらせて、民衆教化の規範とした。

まず幕府の財政再建をはかるため、倹約令を出して支出をおさえた。

諸大名には参勤交代制を緩和するかわりに、臨時に石高 1 万石につき[ c ]の上げ米を命じ、それを幕府の財源にあてた。

年貢の増徴のために検見法を改めて、[ d ]を広くとり入れた。

さらに商人資本により新田開発をすすめた結果、年貢が増加して財政再建がおこなわれた。

農政については、[ e ]を出して農民の階層分化を防ごうとしたが、越後や出羽で駿動がおこったためにこれを撤回した。

旗本や御家人に対しては、役職につくと在職中にかぎり俸禄を増す足高の制をとって、人材の登用をはかった。なお、この時代に登用された人物としては、勘定奉行の神尾春央や江戸の町奉行の[ f ]らがいる。

また、その窮乏を救済するために[ g ]を出し、金銭の貸借に関する訴訟をとりあげないことにした。

とくに武士の経済を安定させるために、吉宗は[ h ]とよばれたように米価の調節には配慮して、堂島の米市場の相場を公認した。

吉宗はこれまでの幕府の法令や処罰の先例を調べて公事方御定書をつくらせ、裁判の基準とした。

また、民意を問うために、幕府の[ i ]の門前にはじめて目安箱をおいて役書させた。

問 1 a にあてはまる年代はどれか。下記のうちから正しいものを一つ選んで、符号で答えなさい。

ア.1707(宝永 4)年 イ.1710 年 ウ.1713(正徳 3)年 エ.1716(享保元)年 オ.1719 年

問2 b ・f にあてはまる人物は誰か、正名を漢字で答えなさい。

問3 c にあてはまるのは何石か、答えなさい。

問 4 d・e・g~iにあてはまる事項は何か、漢字を使用して答えなさい。

[解答]

問 1.エ 問 2. b 室鳩巣 f 大岡忠相 問3. 100 石

問4.d 定免法 e 質流し禁令 g 相対済し令 h 米将軍(米公方) i評定所

コンバウン朝の国旗

●ミャンマー(コンバウン朝)

The Burmese army captures the Thai capital of Ayutthaya, and destroys the city.

否(いな)むな今晩 鮎食べや。

1767年 コンバウン朝 アユタヤ朝をう滅ぼす

1752年、トゥングー朝を滅ぼしたモン人を退けたアラウンパヤーがビルマ(ミャンマー)最後の王朝となるコンバウン(アラウンパヤー)朝を建国。

18世紀に全盛期を迎えたコンバウン朝は1767年には宿敵であったタイのアユタヤ朝を滅ぼし、清軍をも撃退してインド北東部のアッサムにも進出した。

このためインドを支配するイギリスの利益と衝突し、3度にわたるビルマ戦争の結果、1885年に滅亡し、1886年、ビルマはインド帝国に併合された。

▼アラウンパヤー王

以下の文章を読んで、設問に答えなさい。

将軍( あ )が幼くして死去すると、紀州藩主徳川吉宗がその後を襲って将軍となった。

彼は、( あ )の父( い )以来幕政の中枢にあった側用人の( イ )や朱子学者( 1 )を退け、商品経済の展開によってようやく動揺し始めた幕政の改革を自らの手で推進しようとした。

まず財政再建のために諸事につき倹約と武事が励行され、また( 1 )と()同門であった朱子学者の( 2 )や古学

派の荻生徂徠を重用するとともに、( 1 )が作った宝永令を廃止して将軍( う )時代の天和三年令に復するなど、前時代との違いをきわだたせようと試みた。

( A )の採用は有能な人材を身分に関わりなく登用することを目的とするものであったが、また財政支出を抑える意味合いをも有していた。

このような財政支出の削減や改革に向けた精神の刷新と並んで押し進められたのが、財政収入の確保のための諸政策であった。

まず諸大名にたいし、()参勤交代の在府期間半減を条件に石高 1 万石につき米 100 石を毎年上納することが命じられた。

これはすでに諸藩でおこなわれていた()家臣の俸禄の半分借り上げの応用といえたが、在府期間の半減という条件は大名にとっても悪い条件ではなかったといえよう。

ついで彼が企てたのは、1722 年の( B )によって、農民が土地を喪い農村から流出することを阻止することであった。

さらに年貢制を( C )から定免法に変えることで、歳入の安定的な確保がめざされた。

より積極的な歳入拡大策としては新田開発の奨励があったが、その成果は吉宗の後 10 代将軍( え )の時代に側用人から老中となった( ロ )により着手された印旛沼・( D )の干拓事業に引き継がれていくことになった。

〔問1〕 ( あ )から( え )まで将軍の名前を漢字で記せ。

〔問2〕 ( イ )、( ロ )に適当な人物の姓名を漢字で記せ。

〔問3〕 ( 1 )、( 2 )に該当する儒者の姓名を漢字で記せ。

〔問4〕 (i)のように( 1 )、( 2 )は共通の師をもった。この師の姓名を漢字で記せ。

〔問5〕 ( A )、( B )、( C )、( D )に適当な語句を漢字で入れよ。

〔問6〕 (ii)のような制度をなんというか、漢字で記せ。

〔問7〕 (iii)のように、俸禄の半分を借り上げることをなんと呼んだか記せ。

[解答]

問1 あ 徳川家継 い 徳川家宣 う 徳川綱吉 え 徳川家治

問2 イ 間部詮房 ロ 田沼意次

問3 1 新井白石 2 室鳩巣

問4 木下順庵

問5 A 足高制 B 質流し禁令 C 検見法 D 手賀沼

問6 上げ米 問7 半知

[解説]

江戸幕府の歴代将軍の覚え方

問5 B.1722年、質流し禁令を出して農民の階層分化を防ごうとしたが、越後や出羽で駿動がおこったためにこれを撤回した。

●フランク王国(メロヴィング朝)

Rise of Frankish Empire: Clovis I becomes king of the Franks.

支配(しはい)始めろ クローヴィス。

481年 メロヴィング朝 クローヴィス

大移動の後に定住したゲルマン諸王国の中で抜きん出たのはフランク王国である。481年、メロヴィング家のクローヴィスが全フランク人を統一しメロヴィング朝を創始。496年、クローヴィスは異端のアリウス派キリスト教から正統のアタナシウス派に改宗し《「496年」の年代も「したたかクローヴィス」と覚えよう!》、ローマ教会の支持のもと西ローマ帝国の継承国家とみなされることを目論んだ。

|

将軍名 |

在位年代 |

重要事項 |

|

徳川家康 |

1603~1605 |

江戸幕府創設(1603) |

|

徳川秀忠 |

1605~1623 |

禁教令(1612) 大阪夏の陣(1615) 武家諸法度の制定(1615) |

|

徳川家光 |

1623~1651 |

鎖国体制の強化(1633~) 田畑永代売買の禁令(1643) |

|

徳川家綱 |

1651~1680 |

分地制限令(1673) |

|

徳川綱吉 |

1680~1709 |

柳沢吉保を側用人に登用 生類憐れみの令(1685) |

|

徳川家宣 |

1709~1712 |

正徳の治(新井白石の政治) 正徳金銀の鋳造(1714) 海舶互市新例(1715) |

|

徳川家継 |

1713~1716 |

|

|

徳川吉宗 |

1716~1745 |

享保の改革(1716~) 上げ米の制(1722) |

|

徳川家重 |

1745~1760 |

言語不明瞭で政治には無関心 |

|

徳川家治 |

1760~1886 |

田沼意次を老中に登用 |

|

徳川家斉 |

1787~1837 |

松平定信を登用し、寛政の改革を断行(1787~) |

|

徳川家慶 |

1837~1853 |

水野忠邦を登用し、天保の改革を断行(1841~) |

|

徳川家定 |

1853~1858 |

ペリー来航(1853) |

|

徳川家茂 |

1858~1866 |

紀州家出身。長州征伐 |

|

徳川慶喜 |

1866~1867 |

大政奉還(1867) |

家康秘密 角(つの)強し。

家康 秀忠 家光 家綱 綱吉 家宣 家継 吉宗 家重

花よさもよし 徳川よ。

家治 家斉 家慶 家定 家茂 慶喜

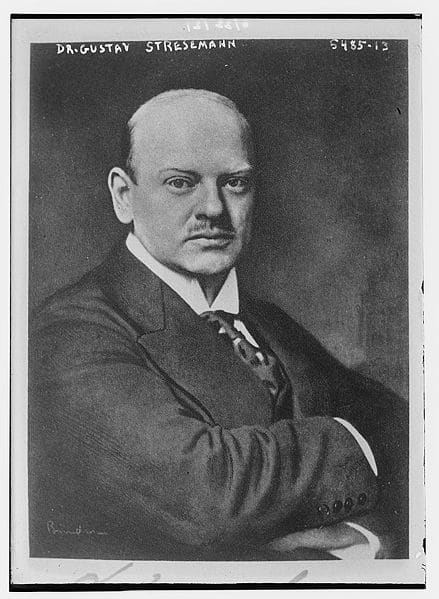

▲シュトレーゼマン

●ドイツ(ワイマール共和国)

Locarno Treaties are signed.

ロひどく不幸な ライン い濾過くつ越(ご)し。

ロカルノ条約 ラインラント非武装 1925年 シュトレーゼマン

フランス・ベルギー軍によるルール撤兵直後の1925年10月、イギリス・フランス・ドイツ・イタリア・ベルギー・ポーランド・チェコスロヴァキアの7カ国がスイスのロカルノでラインラント非武装を約したロカルノ条約を締結。

翌1926年、ドイツは国際連盟に加盟し、同時に常任理事国に就いて国際社会へ復帰した。

ロカルノ条約は地域的集団安全保障の最初の試みであり、ヨーロッパの政治的安定の契機となった。

ドイツ外相シュトレーゼマンの協調外交の成果である。

a アルザス・ロレーヌ → フランスへ

b ベルギーへ

c 北シュレスヴィヒ → デンマークへ

d ポーランド回廊 → ポーランドへ

e ポーランドへ

f リトアニアへ

・関連地域

g ラインラント 非武装地帯

h ザール地方

i ルール地方

j ダンツィヒ 自由都市

次の文章を読んで、空欄A~Jに適当な語句・人名を記入しなさい。

18 世紀に入ると幕藩体制社会は大きくかわるが、それに対応する幕府の機構改革は、すでに綱吉時代に着手されていたが、まだ十分なものではなかった。

1716(享保元)年、第 8代将軍となった徳川吉宗は、その後約 30 年にわたって将軍職にあり、精力的な改革政治を展開したが、それは綱吉以来の幕府がとりくんできた諸問題の総仕上げで あった。

吉宗は当時圧倒的に件数の多かった金公事(貸借訴訟)に対し、[ A ]令を出して急場をしのぎ、その間に機構改革と法令の整備をはかった。

機構改革では、勘定所内部を公事方と勝手方の二部門に分離し、勘定奉行も二つに分けて二部門を分担専管させた。

法令の整備では、三奉行に対して実務のための民事・刑事両法典の編纂を命じ、これは 1742(寛保 2)年に[ B ]として完成した。

しかし機構と法を運用するのは人である。そこで吉宗は代官の勤務状況をきびしく点検し、また[ C ]の制によって財政に大きな負担をかけずに人材登用ができる途をひらいた。

さらに[ D ]を設けて在野の意見を吸収するとともに、投書制度による官僚の気分ひきしめに利用した。

小石川薬園内に設けられた[ E ]は投書によるものである。

幕府財政は吉宗の将軍就任時には最悪の状態であった。そのため吉宗はきびしい倹約令を出すとともに1722(享保 7)年に[ F ]令を出して諸大名に臨時の助力を求め、その間に年貢の増徴と新田開発による財政再建策を強行した。

年貢増徴については、それまでの検見法に代って[ G ]を採用し、また年貢率の引き上げをはかった。

新田開発については、[ H ]新田を奨励し、新田地主として小作料をとることを認めることによって、都市商人の資金を新田開発に導入することとした。

このほか土地政策では、享保7年の質流禁令(流地禁止令)が質地騒動によって撤回された後は、田畑の移動集積が事実上黙認されるようになり、寄生地主的土地所有が、幕藩体制の枠内に於てではあるが、公認されることになった。

吉宗は農業政策のうえでも、元禄ころ以来しだいにさかんになってきた適地適産による特産物農業を政策的に認め、これを積極的におしすすめようとした。

[ I ]の意見を入れて関東に甘藷を栽培させたほか、甘庶・櫨・朝鮮人参などの栽培を奨励し、産業の開発に役立つ実学を発展させる意味で[ J ]輸入の禁を緩和した。

[解答]

A 相対済し B 公事方御定書 C 足高 D 目安箱 E 養生所 F 上げ米 G 定免法 H 町人請負 I 青木昆陽 J 漢訳洋書

次の文章を読み、下記の設問に答え、解答用紙の所定の欄にマークせよ。

1600 年に豊後の臼杵湾に漂着した(1)外国船の乗組員だった( ① )人ウィリアム、アダムズは、後に家康の外交、貿易顧問となった。

当時、( ② )商人の日本への最大の輸出品は( ③ )であった。幕府は( ② )商人の利益独占を排除するため、( ④ )を設けた。

この特権ははじめ(2)3ヶ所の商人に与えられたが、のちに 5 カ所になり、これら特定の商人は 5 カ所商人とも称された。

日本人の海外貿易活発化にともない海外に多くの日本町が出現した。( ⑤ )はアユタヤで活躍したそうした日本人のひとりである。

また、海外への使節派遣も行われた。

奥州の伊達政宗は、( ⑥ )をヨーロッパに派遣し、これは慶長遣欧使節と呼ばれた。

しかし、1633 年になると、幕府は日本人の海外渡航を制限し始め、1639 年には、(3)かれうたの来航を禁止し、鎖国を実質的に完成させた。1641 年に、( ⑦ )の商館が平戸から長崎港内につくられた(4)扇形の埋め立て地に移され、以後約 200 年間、ここが外国に向けて開かれた唯一の窓となった。

問 1 文中の空欄①~⑦について、下記に示すそれぞれの語群から適する語句をひとつ選び、その記号

をマークせよ。

①ア オランダ イ イギリス ウ ポルトガル エ スペイン オ アメリカ

②ア オランダ イ イギリス ウ ポルトガル エ スペイン オ アメリカ

③ア 鉄砲 イ 銀製品 ウ 白糸 エ 綿布 オ 鉄製品

④ア 株仲間 イ 運上 ウ 海舶互市新例 エ 場所請負制度 オ 糸割符制度

⑤ア 高山右近 イ 山田長政 ウ 田中勝介 エ 支倉常長 オ 末次平蔵

⑥ア 高山右近 イ 山田長政 ウ 田中勝介 エ 支倉常長 オ 末次平蔵

⑦ア オランダ イ イギリス ウ ポルトガル エ スペイン オ アメリカ

問 2 下線部(1)の外国船とはどこの国の船か、記号を選んでマークせよ。

ア オランダ イ イギリス ウ ポルトガル エ スペイン オ アメリカ

問 3 下線部(2)の 3 カ所とは、堺、長崎と、あとどこか、記号を選んでマークせよ。

ア 江戸 イ 京都 ウ 大坂 エ 松前 オ 博多

問 4 下線部(3)の「かれうた」とは何のことか、記号を選んでマークせよ。

ア 中国船 イ ポルトガル船 ウ スペイン船 エ シャム船 オ 琉球船

問 5 下線部(4)の埋め立て地を何と呼んだか、記号を選んでマークせよ。

ア 平戸島 イ 平和島 ウ 扇島 エ 新島 オ 出島

[解 答]

問1 ① イ ② ウ ③ ウ ④ オ ⑤ イ ⑥ エ ⑦ ア

問2 ア 問3 イ 問4 イ 問5 オ

●ペルシア(ササン朝)

Ephthal are completely defeated in by Khosrow I.

ここならエフタル ホイさっと。

557年 エフタルを倒す ホスロー1世 ササン朝 突厥

エフタルは白匈奴と表記され、グプタ朝を滅ぼす《「エフタル」の中に「グプタ」の〈フタ〉があることを利用して、エフタルがグプタを飲み込んだと理解しよう!》など強勢を誇ったが、557年、ササン朝のホスロー1世は、トルコ系遊牧民の突厥と結んでエフタルを滅ぼし、またビザンツ帝国との戦いも優勢にすすめて和平を結び、全盛期を現出した。

《遊牧民族の活躍》

前6世紀頃、南ロシアに現れたスキタイに始まる遊牧民族は、前4~1世紀に活躍した匈奴、また匈奴・羯・鮮卑と羌・氐の五胡、5~6世紀に活躍した柔然、6世紀以降勢力を振るった突厥、8世紀頃より台頭したウイグル、ウイグルに代わったキルギスの順に興亡した。

好きよ午後じゅう 遠いキス。

スキタイ 匈奴 五胡 柔然 突厥 ウイグル キルギス

次の空欄[1]~[5]には、もっとも適する語を下の語群から選んでマークし、[A]~[E]には、もっと

も適する語を漢字で記入せよ。

〔史料 1〕

一.異国え[ A ]のほか、舟遣し候儀堅く停止の事(中略)

一.異国え渡り住宅これある[ B ]人来り候はば死罪申し付けべく候、(中略)

一.異国船につみ来り候「 1 ]、値段を立候て、残らず五か所へ[ C ]つかまつるべき事

〔史料 2〕

一.異国え[ B ]の船これを遺すの儀、堅く停止の事

一.異国え渡り住宅つかまつりこれ有る[ B ]人来り候はば、死罪申し付くべき事

〔史料 3〕

一.[ B ]国制禁なされ候[ 2 ]宗門の儀、その趣を存じながら、彼宗を弘むるの者、今に密々差し渡るの事(中略)

右ここにより、がれうた渡海の儀、これを停止せられをはんぬ、此上若し差し渡るにおいては、其船を破却し、ならびに乗来る者は速に斬罪に処せられるべき旨、仰せ出さるる所なり

(徳川禁令考)

〔説明文〕

豊臣秀吉と同じように、徳川家康はキリスト教を禁止し、貿易を奨励しつつ、これを統制しようとした。

家康の貿易統制には、御[ D ]制度と、糸[ C ]制とがあった。

さらに布教と貿易を分離する新教国[ 3 ]・[ 4 ]との貿易に強い関心をもった。キリスト教を禁圧しようとしたのは、その教義が、封建支配体制と決定的に対立するものと認識したからである。

秀忠・家光は、このキリスト教禁止と、貿易の統制の二政策を徹底強化させ、ついに[ E ]政策をとるのである。

いわゆる[ E ]とは、寛永10年以来の一連の法令によって、[ B ]が、長崎における[ 4 ]・中国との貿易、および朝鮮との国交以外は、外国との外交・貿易を断絶した状態をさす。

寛永 10 年、幕府は[ A ]以外の[ B ]船渡航を禁止し、同 12 年には[ B ]人の海外渡航、海外居住[ B ]人の帰国を禁止し、同 14 年[ 5 ]の鎮圧を画期に、同 16 年には、がれうたの来航を禁止し、本格的な[ E ]体制に突入した。

〔語群〕

ア 銀 イ 黒糸 ウ 白糸 エ 木綿 オ 一向宗 カ 日蓮宗 キ 切支丹 ク 伴天連 ケ 大坂の陣 コ 島原の乱 サ 慶安の変 シ ポルトガル ス イギリス セ イスパニア ソ 印度 タ ロシア チ オランダ ツ 台湾 テ ルソン ト メキシコ

[解答]

A 奉書船 B.日本 C.割符 D.朱印船 E.鎖国

1 ウ 2 キ 3 ス 4 チ 5 コ

次の①~⑩の空欄に適当な語句を選び、その記号をマークせよ。

江戸時代の農民の負担する税は、田畑・屋敷にかけられる ( ① )が主で、原則として米や貨幣でおさめた。

年貢の率は初期には( ② )であったが、天領では享保ごろから( ③ )がふつうとなった。

課税の方法は、その年の作柄を調べて税率を決める( ④ )と、豊凶=関係なく課税する( ⑤ )とがあった。

そのほか山林や副業などの収益に課せられる( ⑥ )や、このほかにも一国単位で課せられる〔 A 〕や村高に応じて課せられる( ⑦ )などがあり、これらは多く( ⑧ )でおさめた。

街道ぞいの村では宿駅に人馬をだす〔 B 〕が課せられこれらの負担はきわめて重く、また税率は貧富にかかわらず同じであったから、大百姓には余裕ができても、小百姓の生活は貧しかった。

幕府は年貢徴収を確実にするため、本百姓の経営を維持してその没落をふせぎ、できるだけ耕地面積と労力の均衡がとれるような政策をとった。

( ⑨ )に田畑永代売買の禁令をだし、また( ⑩ )には分割相続による耕地の細分化をおさえるため、〔 C 〕をだした。

このほか、農民が貨幣経済にまきこまれないように、本田畑にたばこ・木綿・菜種など、商品作物を栽培することを禁止した。

しかし、租税の一部金納や農具代などの貨幣支出もあり、農民も金になる作物の栽培をのぞんだので、禁令はしだいに行われなくなった。

① ア 石盛 イ 本途物成 ウ 小物成 エ 段銭 オ 高掛物

② ア 二公一民 イ 四公六民 ウ 一公二民 エ 五公五民 オ 六公四民

③ ア 二公一民 イ 四公六民 ウ 一公二民 エ 五公五民 オ 六公四民

④ ア 定免法 イ 検見法 ウ 五公五民 エ 四公六民 オ 六公四民

⑤ ア 定免法 イ 検見法 ウ 五公五民 エ 四公六民 オ 六公四民

⑥ ア 石盛 イ 本途物成 ウ 小物成 エ 段銭 オ 高掛物

⑦ ア 石盛 イ 本途物成 ウ 小物成 エ 段銭 オ 高掛物

⑧ ア 米 イ 労役 ウ 貨幣 エ 物納 オ 村請

⑨ ア 1615 年 イ 1635 年 ウ 1643 年 エ 1649 年 オ 1673 年

⑩ ア 1615 年 イ 1635 年 ウ 1643 年 エ 1649 年 オ 1673 年

問 空欄A・B・Cに入る適語を記せ

[解答]

① イ ② イ ③ エ ④ イ ⑤ ア ⑥ ウ ⑦ オ ⑧ ウ ⑨ ウ ⑩ オ

A 国役 B 助郷役 C 分地制限令

[解説]

.

- ●イギリス(プランタジネット朝)・フランス(ヴァロワ朝)

Commencement of the Hundred Years’ War.

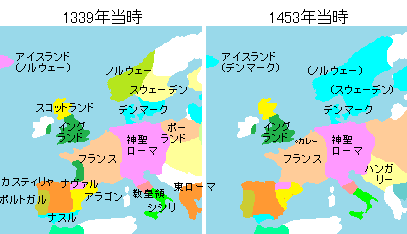

いざ作戦(さくせん)も 百プラン。

1339年

イギリス 百年戦争 フランス フランドル地方

カペー朝が断絶しヴァロワ朝が成立すると、カペー家出身の母を持つイギリス王エドワード3世はフランス王位継承を主張して1339年、百年戦争が勃発。その背景にはフランドル地方をめぐる利害の対立もあった。やがてフランスにジャンヌ=ダルクが現れ、国王シャルル7世を助けた《〈7〉をカタカナの〈ク〉に見立てると、「シャルル7世」って「ジャンヌダルク」に似てない?》。この結果、フランス軍はカレーを除く全国土からイギリス軍を撤退させた。

次の文章を読んで、下記の問いに答えよ。

江戸幕府の政治組織は、将軍家光の頃までに整備された。

中央では将軍に次ぐ役職として特に必要な場合は[ 1 ]が置かれたが、通常は老中が政務を統括し、若年寄がそれを補佐した。また大目付は大名の、目付は旗本などの監察を行った。

その他三奉行として、町奉行は江戸の行政・司法を、[ 2 ]は幕府の財政や幕府領の管理を、寺社奉行は寺社の行政を担当した。そして通常は老中以下1 ヵ月交代で勤務する月番制で政務をとり、司法、警察の重要事項は[ A ]で合議により決裁された。

また、地方の政治組織は以下のように整備された。すなわち、京都に所司代を、大坂と駿府に城代を、幕府直轄地である天領のうち重要地には城代・奉行などの(a)遠国役人、その他の天領には郡代や代官をおいて治めさせた。

将軍から 1 万石以上の領地を与えられた者を大名といい、尾張・紀伊・水戸の御三家など徳川氏の一族である親藩、三河以来の家臣の譜代、関ヶ原の戦いの頃に徳川氏に従った(b)外様の 3 つに分類される。

また将軍直属の家臣は将軍に御目見得できる旗本と御目見得できない[ 3 ]に分かれた。

大名がその領地や家臣・農民などを納める機構を藩とよび、こうした藩と幕府による全国支配の仕組みを幕藩体制と呼んでいる。

幕藩体制において大名は、はじめ上級藩士には領地の一部を与え、その領民の支配を認める[ B ]をとっていたが、17世紀中頃になると郡奉行や代官などが支配する直轄領である蔵入地を増やし、藩士に対して蔵入地からの年貢を支給する[ C ]が行われるようになり、大名の領地、領民を支配する力が強化された。

幕府は大名統制の基本法として[ D ]年に武家諸法度を定め大名に対する支配を強めた。

さらに1635 年の法度には参勤交代の制も定められた。この制度は大名にとって財政上重い負担であったが、背いた大名は改易、減封、転封等の処分を受けた。

朝廷に付しては禁中並公家講法度を定め、天皇や公家の政治的行動を厳しく取締り、京都所司代にそれを監視させるとともに、幕府に信頼ある公家を朝廷と幕府の間の交渉をさせる[ E ]の制度により統制した。

寺院に対してもキリスト教を禁圧するため[ F ]を設けて、すべての人々がいずれかの寺院の檀徒になることを強制し、寺院を庶民支配の機関とした。

問1 文中の[ 1 ]~[ 3 ]に入る最も適切な語句をそれぞれ漢字で記入せよ。

問2 文中の[ A ]に入る最も適当な語句を下記から 1 つ選び、その番号をマークせよ。

(1) 雑訴決断所 (2) 侍所 (3) 政所 (4) 評定所 (5) 公文所

問3 文中の[ B ]・[ C ]に入る最も適当な語句を下記からからそれぞれ一つずつ選びその番号をマークせよ。

(1) 俸禄制度 (2)惣領制 (3) 大名知行制度 (4) 下地中分 (5)地方知行制 (6) 地頭領主制 (7)守護請 (8)地頭請

問4 文中の[ D ]に入る適切な年を下記から 1 つ選び、その番号をマークせよ。

(1) 1601 (2) 1611 (3) 1615 (4) 1625 (5) 1629

問5 文中の[ E ]に入る最も適切な語句を下記から 1 つ選び、その番号をマークせよ。

(1) 綸旨 (2) 京都守護 (3) 六波羅探題 (4) 武家奉公人 (5) 武家伝奏

問6 文中の[ F ]に入る最も適切な語句を下記から1つ選び、その番号をマークせよ。

(1) 寺院法度 (2)本山・末寺の制 (3)寺請制度 (4) 神仏分離令 (6)諸宗寺院法度

問7 下線部(a)について、遠国役人が置かれなかった地名を下記から1つ選び、その番号をマークせよ。

(1) 萩 (2) 長崎 (3) 山田 (4) 伏見 (5) 堺

問8 下線部(b)について、外様でない大名を下記から 1 つ選び、その番号をマークせよ。

(1) 島津 (2) 毛利 (3) 伊達 (4) 前田 (5)井伊

[解答]

問1 1 大老 2 勘定奉行 3 御家人 問2 (4) 問3 B (5) C (1) 問4 (3) 問5 (5) 問6 (3) 問7 (1) 問8 (5)

[解説]

問1 2.三奉行