昨夜は、三浦綾子著の千利休とその妻たちを、やっと読み終えた

久々に面白い小説に出会って、余韻に浸っている

千利休の妻といえば、宗恩が棗を入れる大津袋を考え出したり、今のサイズの帛紗を縫って 薬を包むために利休に渡した事が始まりという事ぐらいしか知らなかった

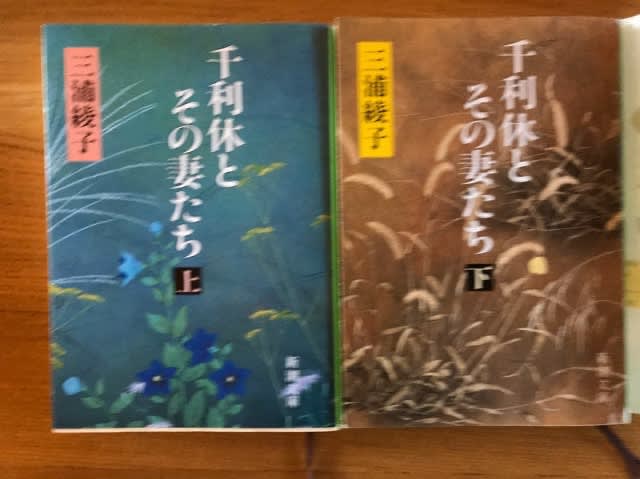

この本は長編小説で、上下に分かれている

利休の正妻のお稲さんとの関わりや、少庵の母親で後妻さんの宗恩こと、おりきさん、正妻との間の子で次女のおぎんさん、さらにお亀さんなどが登場する

さらりとではあるが、正妻が三好長政と異母兄弟だった事や、おりきさんが松永久秀に所望された時、平蜘蛛の茶釜と交換したいと言ったのを断ったなんて話が出てくる

平蜘蛛の茶釜は、織田信長が欲しがった名品だが、渡したくなくて、自分がなくなる時に壊したというエピソードのある茶釜だ

もちろん他にも秀吉、伊達政宗、津田宗及、今井宗久、高山右近などの利休七哲も登場する

戦国時代から安土桃山時代の戦国武将が登場しなくては語れない利休だ

いかにも三浦綾子の書いた小説だと思ったのは、宗恩や娘のおぎんがキリシタンに改宗している事だ(本当のところは知らない)

そして、帛紗の捌き方や濃茶の回し飲みは、神父の礼拝の所作からヒントを得たとなっている

濃茶の回し飲みは確かに利休が考え出したと言われているが、それがキリスト教の儀式から取り入れたなんて、これも本当かどうかは別として、このひらめきと結びつけ方は面白い

更に、妙喜庵に利久が作った2畳の茶室(待庵)のにじり口についても、おりきさんが、神父の天国へ入る門は狭き門だと教わった話を利休に話しているうちに、茶室もそうあるべきだと閃いたという話になっている

読みながら、この話が映画化されたら面白いのになぁなんて思った

そこでちょこっとググってみたら、昔テレビドラマ化されている

キャスティングは、

千利休・・・藤田まこと

おりき・・・栗原小巻

お稲 ・・・水谷良枝

そして去年の七月にテレビで放映されている(有料チャンネル)

残念😪

千利休の妻といえば、宗恩が棗を入れる大津袋を考え出したり、今のサイズの帛紗を縫って 薬を包むために利休に渡した事が始まりという事ぐらいしか知らなかった

この本は長編小説で、上下に分かれている

利休の正妻のお稲さんとの関わりや、少庵の母親で後妻さんの宗恩こと、おりきさん、正妻との間の子で次女のおぎんさん、さらにお亀さんなどが登場する

さらりとではあるが、正妻が三好長政と異母兄弟だった事や、おりきさんが松永久秀に所望された時、平蜘蛛の茶釜と交換したいと言ったのを断ったなんて話が出てくる

平蜘蛛の茶釜は、織田信長が欲しがった名品だが、渡したくなくて、自分がなくなる時に壊したというエピソードのある茶釜だ

もちろん他にも秀吉、伊達政宗、津田宗及、今井宗久、高山右近などの利休七哲も登場する

戦国時代から安土桃山時代の戦国武将が登場しなくては語れない利休だ

いかにも三浦綾子の書いた小説だと思ったのは、宗恩や娘のおぎんがキリシタンに改宗している事だ(本当のところは知らない)

そして、帛紗の捌き方や濃茶の回し飲みは、神父の礼拝の所作からヒントを得たとなっている

濃茶の回し飲みは確かに利休が考え出したと言われているが、それがキリスト教の儀式から取り入れたなんて、これも本当かどうかは別として、このひらめきと結びつけ方は面白い

更に、妙喜庵に利久が作った2畳の茶室(待庵)のにじり口についても、おりきさんが、神父の天国へ入る門は狭き門だと教わった話を利休に話しているうちに、茶室もそうあるべきだと閃いたという話になっている

読みながら、この話が映画化されたら面白いのになぁなんて思った

そこでちょこっとググってみたら、昔テレビドラマ化されている

キャスティングは、

千利休・・・藤田まこと

おりき・・・栗原小巻

お稲 ・・・水谷良枝

そして去年の七月にテレビで放映されている(有料チャンネル)

残念😪

DVDにして欲しいな

DVD化は別として、茶道を習い始めたり、もっと勉強したいと思っている人にはお勧めの本だ