久しぶりに、コンデジの中のSDカードの整理です

汕頭刺繍は、前裾と後ろ裾に

撮りっぱなしの着物着画をダウンロード

年々着物を着る回数が減ってきて、自分でも寂しい限り

今は一番大切なことは着物生活より、ベス🐕🦺とトトさんとのワイルドな暮らしだと思っているから、しょうがない

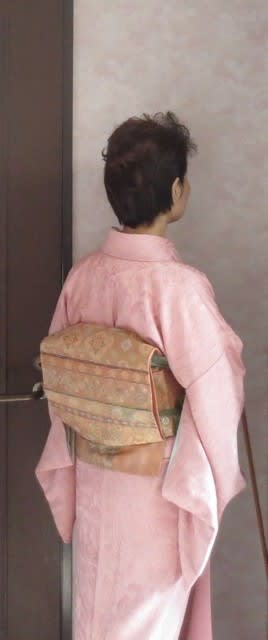

〇 初釜

着物は汕頭刺繍のしてある訪問着

帯は相良刺繍の袋帯

汕頭刺繍は、前裾と後ろ裾に

ピンボケで、わかりにくいですが

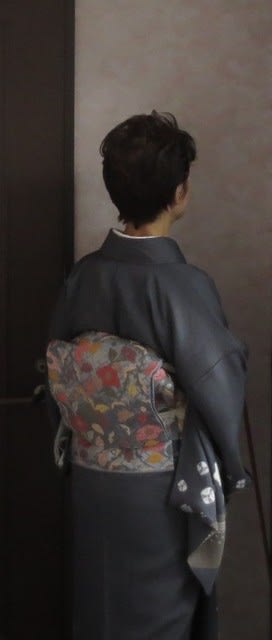

○ お茶の初稽古は、小紋に袋帯

いつも帯締めの色に悩むのですが、この時も3回目に決めた帯締め

着物は何となく正月限定というか年明けの着物のような柄

社会人になって、初めて自分の給料から出して買った反物

母に連れられて行き、初荷で入ってきた反物でした

仕立てたのは30年後😅

帯は鷲が織り出されていて、柄出しが難しくて、二部式に仕立て直しています

○ お茶の稽古、2回目も垂れもの(柔らか物)

墨流しの小紋に袋帯

芯なしで仕立てた袋帯は柔らかくて締めやすくて、十分元を取った感満載(くたびれていて)

同じ色合いのシルクウールのコートを合わせて

自分の好みなのですが、帯揚げと帯締めは同じ色にしないことが多いようです

帯揚げは、着物の色に近い色を選ぶことが多いような

一方帯揚げは、帯から浮き上がるような配色にするか、帯と同じ色にするか

これを毎回の悩んで、1回目に締めた帯締めが気に入らず、交換

それでもしっくりせず、三本目

そんなことが多いのですが、お茶仲間から帯締めのことを話題によくされるので、皆気になる部分だと思っています