着物の仕立てで 袖が出来上がれば 着物は半分出来たも同じ … みたいなことをよく言われました。

それほどに、袷の袖作りは 手間ひまがかかっています。

それを解くのもやはり 手間がかかります。

そこで 仕立てるのと逆の順番にほどいていく過程を写真に撮ってみました。

から後の画像は 画像部分でクリックすると、拡大画像が別窓で開きます。

から後の画像は 画像部分でクリックすると、拡大画像が別窓で開きます。

解くのに必要な道具です。

解くのに必要な道具です。

リッパーと握りばさみ(糸きりばさみ)

カーペットクリーナー(細かい糸があちこちにくっつくので これで くるくる回してからめ捕ります。

袷の着物の裏を出し、裏地の袖付けからほどきます。

袷の着物の裏を出し、裏地の袖付けからほどきます。

裏袖が取れたら、表袖も取ります。表袖は止めがしてあるので、まず止めをはずしてから ほどきます。

両袖をはずした状態です。

袖の振り(袖付けの下の部分)をほどきます。

袖の振り(袖付けの下の部分)をほどきます。

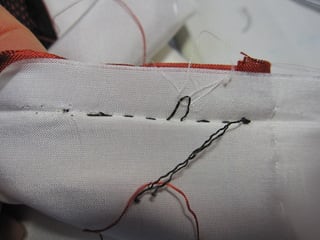

振りの部分は 白い糸で縫ってあるので、表地の裏側からほどくと、糸がよく見えます。

縫い始めは 止めがしっかりしてあるので、そこをリッパーで糸を切ります。

縫い始めは 止めがしっかりしてあるので、そこをリッパーで糸を切ります。

振りと袖下の表裏4枚の布が重なっている部分も 一針返してあるので、ここもリッパーで糸を切ります。

振りと袖下の表裏4枚の布が重なっている部分も 一針返してあるので、ここもリッパーで糸を切ります。

縫い終わりの部分も返し縫いをして止めがしてあるので、ここもリッパーで糸を切ります。

縫い終わりの部分も返し縫いをして止めがしてあるので、ここもリッパーで糸を切ります。

振りの三か所の返し縫いや止めをリッパーで糸切りした後、振りの縫ってある部分をほどきます。

袖下は表袖、裏袖の4枚を四つ縫いしてありますが、振り近くは別々に縫ってあるので、まず裏袖の袖下をほどきます。

袖下は表袖、裏袖の4枚を四つ縫いしてありますが、振り近くは別々に縫ってあるので、まず裏袖の袖下をほどきます。

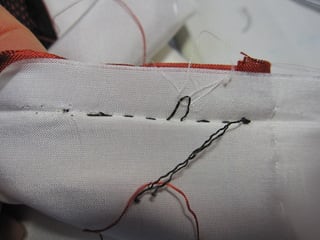

裏袖の袖下をピンと張って 解りやすくした画像です。

裏袖の袖下をピンと張って 解りやすくした画像です。

袖下の四つ縫い(四枚一緒に縫ってある部分)をほどいた後、袖の丸みをほどきます。

袖下の四つ縫い(四枚一緒に縫ってある部分)をほどいた後、袖の丸みをほどきます。

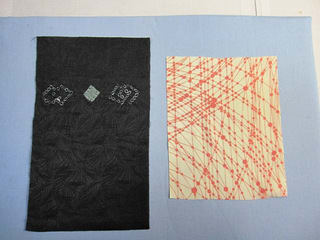

こちらは 表袖の裏側から見たところです。

袖は表袖の糸で縫ってあるので、裏袖側から見ると 縫ったり 止めたりしてあるのが よくわかります。

次が 裏袖裏側から見たところです。

袖の丸みを作るために縫い代部分を縫い縮めたり、止めたりしてある糸を切って ほどきます。

袖の丸みを作るために縫い代部分を縫い縮めたり、止めたりしてある糸を切って ほどきます。

袖の丸みを作るために縫い縮めた糸をとったあと、袖の丸みの部分をほどきます。

袖の丸みを作るために縫い縮めた糸をとったあと、袖の丸みの部分をほどきます。

丸みをほどいた後、袖下から袖口下の部分をほどきます。

丸みをほどいた後、袖下から袖口下の部分をほどきます。

この部分が丸みも同時に縫ってある場合は 必要ありません。

袖口の止めをまず切ります。

袖口の止めをまず切ります。

袖口下は袖口布がつけてある部分は表・裏が別々に縫ってあり、

袖口下は袖口布がつけてある部分は表・裏が別々に縫ってあり、

そのあと、表・裏の袖口下を返し縫いで綴じてあるので、その部分をほどきます。

袖口下を 表・裏 それぞれほどきます。 画像は裏袖の袖口下です。

袖口下を 表・裏 それぞれほどきます。 画像は裏袖の袖口下です。

袖口の表袖・裏袖を縫い合わせてある部分をほどきます。

袖口の表袖・裏袖を縫い合わせてある部分をほどきます。

これで、表袖と裏袖がばらばらになります。

裏袖に袖口布が縫いつけてあるので その袖口布をほどきます。

裏袖に袖口布が縫いつけてあるので その袖口布をほどきます。

待ち針で打ってある部分は 小針に返し縫いがしてあるので その部分の糸をリッパーで切ります。

袖口布は 白糸(胴裏を縫う糸)で縫ってあるので、裏に返すと、糸目がよくわかりほどきやすいです。

袖口布は 白糸(胴裏を縫う糸)で縫ってあるので、裏に返すと、糸目がよくわかりほどきやすいです。

以上で 袖の解きが終わりです。布についている糸くずをきれいに取り除きます。

以上で 袖の解きが終わりです。布についている糸くずをきれいに取り除きます。

袖幅だけを直す場合は の解きまでで終わりです。

の解きまでで終わりです。

袖丈を短くする場合は 袖下の四つ縫いはそのままで、丸みの始末は取る必要があります。

袖丈を長くする場合は

の袖下の四つ縫いまで解く必要があります。

の袖下の四つ縫いまで解く必要があります。

幅出しや丈出しをする場合は さらに折り目や針目をきれいに消す 筋消しも必要になります。

袖丈や袖幅が色々あると、長じゅばんの袖も 表に合わせる必要が出てきて、着物を着るときに 煩わしさがひとつ増えます。

そんなわけで、最近は 昔仕立てた着物で 裄や 袖幅や 袖丈がばらばらな着物は 暇を見ては解いて直すようにしています。

それほどに、袷の袖作りは 手間ひまがかかっています。

それを解くのもやはり 手間がかかります。

そこで 仕立てるのと逆の順番にほどいていく過程を写真に撮ってみました。

から後の画像は 画像部分でクリックすると、拡大画像が別窓で開きます。

から後の画像は 画像部分でクリックすると、拡大画像が別窓で開きます。 解くのに必要な道具です。

解くのに必要な道具です。 リッパーと握りばさみ(糸きりばさみ)

カーペットクリーナー(細かい糸があちこちにくっつくので これで くるくる回してからめ捕ります。

袷の着物の裏を出し、裏地の袖付けからほどきます。

袷の着物の裏を出し、裏地の袖付けからほどきます。裏袖が取れたら、表袖も取ります。表袖は止めがしてあるので、まず止めをはずしてから ほどきます。

両袖をはずした状態です。

袖の振り(袖付けの下の部分)をほどきます。

袖の振り(袖付けの下の部分)をほどきます。振りの部分は 白い糸で縫ってあるので、表地の裏側からほどくと、糸がよく見えます。

縫い始めは 止めがしっかりしてあるので、そこをリッパーで糸を切ります。

縫い始めは 止めがしっかりしてあるので、そこをリッパーで糸を切ります。

振りと袖下の表裏4枚の布が重なっている部分も 一針返してあるので、ここもリッパーで糸を切ります。

振りと袖下の表裏4枚の布が重なっている部分も 一針返してあるので、ここもリッパーで糸を切ります。

縫い終わりの部分も返し縫いをして止めがしてあるので、ここもリッパーで糸を切ります。

縫い終わりの部分も返し縫いをして止めがしてあるので、ここもリッパーで糸を切ります。振りの三か所の返し縫いや止めをリッパーで糸切りした後、振りの縫ってある部分をほどきます。

袖下は表袖、裏袖の4枚を四つ縫いしてありますが、振り近くは別々に縫ってあるので、まず裏袖の袖下をほどきます。

袖下は表袖、裏袖の4枚を四つ縫いしてありますが、振り近くは別々に縫ってあるので、まず裏袖の袖下をほどきます。

裏袖の袖下をピンと張って 解りやすくした画像です。

裏袖の袖下をピンと張って 解りやすくした画像です。

袖下の四つ縫い(四枚一緒に縫ってある部分)をほどいた後、袖の丸みをほどきます。

袖下の四つ縫い(四枚一緒に縫ってある部分)をほどいた後、袖の丸みをほどきます。

こちらは 表袖の裏側から見たところです。

袖は表袖の糸で縫ってあるので、裏袖側から見ると 縫ったり 止めたりしてあるのが よくわかります。

次が 裏袖裏側から見たところです。

袖の丸みを作るために縫い代部分を縫い縮めたり、止めたりしてある糸を切って ほどきます。

袖の丸みを作るために縫い代部分を縫い縮めたり、止めたりしてある糸を切って ほどきます。

袖の丸みを作るために縫い縮めた糸をとったあと、袖の丸みの部分をほどきます。

袖の丸みを作るために縫い縮めた糸をとったあと、袖の丸みの部分をほどきます。

丸みをほどいた後、袖下から袖口下の部分をほどきます。

丸みをほどいた後、袖下から袖口下の部分をほどきます。この部分が丸みも同時に縫ってある場合は 必要ありません。

袖口の止めをまず切ります。

袖口の止めをまず切ります。

袖口下は袖口布がつけてある部分は表・裏が別々に縫ってあり、

袖口下は袖口布がつけてある部分は表・裏が別々に縫ってあり、そのあと、表・裏の袖口下を返し縫いで綴じてあるので、その部分をほどきます。

袖口下を 表・裏 それぞれほどきます。 画像は裏袖の袖口下です。

袖口下を 表・裏 それぞれほどきます。 画像は裏袖の袖口下です。

袖口の表袖・裏袖を縫い合わせてある部分をほどきます。

袖口の表袖・裏袖を縫い合わせてある部分をほどきます。これで、表袖と裏袖がばらばらになります。

裏袖に袖口布が縫いつけてあるので その袖口布をほどきます。

裏袖に袖口布が縫いつけてあるので その袖口布をほどきます。 待ち針で打ってある部分は 小針に返し縫いがしてあるので その部分の糸をリッパーで切ります。

袖口布は 白糸(胴裏を縫う糸)で縫ってあるので、裏に返すと、糸目がよくわかりほどきやすいです。

袖口布は 白糸(胴裏を縫う糸)で縫ってあるので、裏に返すと、糸目がよくわかりほどきやすいです。

以上で 袖の解きが終わりです。布についている糸くずをきれいに取り除きます。

以上で 袖の解きが終わりです。布についている糸くずをきれいに取り除きます。袖幅だけを直す場合は

の解きまでで終わりです。

の解きまでで終わりです。袖丈を短くする場合は 袖下の四つ縫いはそのままで、丸みの始末は取る必要があります。

袖丈を長くする場合は

の袖下の四つ縫いまで解く必要があります。

の袖下の四つ縫いまで解く必要があります。幅出しや丈出しをする場合は さらに折り目や針目をきれいに消す 筋消しも必要になります。

袖丈や袖幅が色々あると、長じゅばんの袖も 表に合わせる必要が出てきて、着物を着るときに 煩わしさがひとつ増えます。

そんなわけで、最近は 昔仕立てた着物で 裄や 袖幅や 袖丈がばらばらな着物は 暇を見ては解いて直すようにしています。

、気持ちよかったわ

、気持ちよかったわ と 言っているのかどうか

と 言っているのかどうか

とも 言っているかも

とも 言っているかも

やはり みんな待っているのね

やはり みんな待っているのね なんて 思っている?

なんて 思っている?

でした

でした で気がつきませんでした。

で気がつきませんでした。

。

。

)

)