連合初の女性会長、破った「ガラスの天井」 なぜ共産党に拒否感?

東海林智

毎日新聞 2021/12/25 15:00(最終更新 12/25 18:35)

東京駅を見下ろす丸の内ビルディングの最上階にある高級イタリアンレストランで、今夏のある夜、1組の男女が向かい合っていた。ものづくり産業労働組合「JAM」会長の安河内(やすこうち)賢弘さん(49)と、JAM副会長の芳野友子さん(56)。安河内会長は抑え気味の声で切り出した。「芳野さんを連合会長に、という話がある」

芳野さんは言葉を失った。連合会長の選出を協議する立場にある安河内さんからの呼び出しだったが、「議論の経過を教えてくれるのかな」という程度に考えていたからだ。自らが主役に躍り出る打診に「寝耳に水。本当の本当にびっくりした」と振り返る。

驚くのも無理はない。1989年に結成された「連合」は、約700万の組合員を擁する日本最大の労組の中央組織。会長には、大企業出身で、かつ組織のトップを経験した者が就任するのが通例だ。一方、JAMは中小企業中心の組織で、芳野さんはトップも務めていない。しかも、連合会長は、女性が就いたことのないポジションなのだ。

芳野さんの目に戸惑いを感じ取った安河内さんは「今ここで答える必要はないから」と安心させた上で、自分の意見だと断ってこう伝えた。「要請を断れば、連合に女性会長が出現するのは、あと10年は遅れると思う」

連合初の女性で、最年少の会長へ――。芳野さんが労働界の「ガラスの天井」を打ち破るため、ガラスに手を触れた瞬間だった。この忘れ得ぬ夜から数カ月が過ぎた今年10月6日、芳野さんは連合の第8代会長に就任した。

会長に推したのは誰か? 安河内さんは、前連合会長、神津里季生さん(65)だったと打ち明ける。今回の連合の役員人事は迷走を重ねていた。定期大会を目前に控えた9月半ばを過ぎても候補者が定まらず、結成以来初めて立候補の締め切りを延ばすという異例の事態だった。だが、別ルートで、女性登用への下準備は数カ月前から進められていたともいう。

たんか切り、22歳で中央執行委員に

一方、芳野さんの組合活動を振り返ると「天井破り」の繰り返しだった。84年、東京都内の高校を卒業し、ミシンメーカー「JUKI」に就職した。86年の男女雇用機会均等法の施行前であり、当時は「結婚まで働こう、くらいの感じだった」と言う。仕事は在庫管理の事務。それから1年たつと、組合の委員長から「労働組合の専従にならないか」と声が掛かった。

白羽の矢が立った訳を、芳野さんは「3歳からバレエを続けている、と書いた社内報が委員長の目に留まったから」と推測する。一つのことをやり続けていることが評価されたらしい。

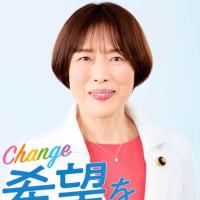

「連合運動すべてにジェンダー平等の視点を」と訴える連合の芳野友子会長=東京都千代田区で2021年11月9日、梅村直承撮影拡大

「連合運動すべてにジェンダー平等の視点を」と訴える連合の芳野友子会長=東京都千代田区で2021年11月9日、梅村直承撮影

専従の件を相談したのは新人の頃から世話になった人事部の先輩。親しいとはいえ、組合の常識では考えられない行動だった。だが、人事部の先輩からは「女性が職場を変わる機会はほとんどない。やってみれば」と、背中を押された。「そう聞いたら、入社1年で仕事が変わるなんて、チャンスだなって」。迷った末に組合活動に飛び込んだ。

組合役員からは「組合員の話は丁寧に、何でも聞いて、誠実に対応して」と教えられた。ある時、女性社員から労働時間についての相談を受け、役員に解決を求めた。返答は「それは女性のわがまま」。反発して粘っても態度は変わらない。「お願いするより、自分で(組合の役員に)なった方が早い」と役員にたんかを切った。「やってみたら」「やりますよ!」。売り言葉に買い言葉を交わした後、労組役員である中央執行委員に立候補した。

その行動は周りを驚かせた。役員選挙の告示日、組合掲示板に立候補者の名前が墨書きされて張り出された。20人の候補者のうち女性は1人。掲示板の前には人だかりができていた。「友ちゃんが委員になるんだって」。そんな声が飛び交った。22歳だった88年。初の女性中央執行委員に就いた。組合活動で初めてプレッシャーを感じた。

芳野さんがステップアップした時期は、労働組合の変革期とも重なった。89年11月、旧社会党系の総評、旧民社党系の同盟など労働4団体が連合を結成した。支持政党も文化も違う労組の合流に、「右寄り再編」と反発した組合は、全労連の結成に動いた。全労連は共産党が強い影響力を持っていると見られ、連合と全労連の間に対立が生まれた。

合流した労組間の融合も進まなかった。芳野さんが所属していた「JUKI」は同盟系。寄り合い所帯の連合東京の事務所に顔を出すと、異文化ともいえる総評系の女性たちに出会った。彼女たちは、結婚や出産をした後も働き続け、女性の権利向上を求めて組合活動にも熱心だった。「旧同盟系はどちらかと言えば女子会みたいな感じ。旧総評系の女性たちの手帳には、学習会や会議の日程がびっしり書いてあった。私のは『SALE』とかばっかり。恥ずかしくて手帳を広げられなかった」

刺激を受けた。女性労働の実態やセクハラ調査などについて猛勉強を始めた。「連合が結成されていなかったら出会うこともなく、問題意識もないままだった。連合という組織の会長にはなっていなかったと思います」

ジェンダー(社会的、文化的につくられる性差)の平等に覚醒したが、労働者の代表としての期待に応えるには、まだ分厚い壁があった。

「リボンとベルト」男女平等目指す原点

連合が結成された1989年、女性社員は結婚や出産を機に退職するのが、社会では当たり前の雰囲気だった。芳野友子さん(56)が組合の中央執行委員を務めるミシンメーカー「JUKI」でも同じだった。

ただ変化の萌芽(ほうが)はあった。連合東京で交流した他社には、結婚や出産後も働き続けられる制度があったのだ。「働き方のメニューを増やせば、自分の会社でも女性が働き続けられる」。芳野さんはJUKIの組合内で育児休業制度の導入を主張した。すると「結婚後も働き続けたいと思う人がいるのか?」と、ベテランの男性組合員から切って捨てられた。「勉強不足。『他社にはある』としか反論できず、返り討ちです」。男女平等を巡る提案にことごとく反対したこの男性を、芳野さんは今も「天敵」と呼ぶ。

状況を打開できずに落ち込んでいる時、化粧室で女性社員の会話を耳にした。「会社の制服に着けるリボンとベルトが傷みやすい」。聞くと、自腹で用意しているという。制服として貸与するよう要求することを決めた。バブルがはじけ、企業は経費削減に必死になっていた頃だった。組合内でも「経費を増やすような要求なんて」と反対があったが、「切実な女性の要求だ」と一歩もひかず、組合要求にねじ込んだ。すると会社は受け入れ、大きな自信につながった。

育児休業制度の導入に再挑戦し、ある男性委員を1年がかりで説得した。昼食の時は隣に座って話しかけ続けると次第に理解してくれ、2年越しで組合要求に上げることができた。会社はすぐに受け入れた。女性人材の確保と、働き続けられる環境づくりの必要性は共通の課題だった。

「要求が実現すると、女性たちは『組合に言っていいんだ』と、私たちを応援してくれるようになりました。リボンとベルトは私の組合活動の原点です」

それ以降も男女平等を目指すことを自身の活動の中心に据え、ぶれなかった。その姿勢もあってか、今年10月に「ガラスの天井」を破って連合初の女性会長に就任すると、ジェンダーギャップの解消を目指す人々の期待も集めた。昨夏、全労連議長に就任した小畑(おばた)雅子さん(62)もその一人だ。

連合会長に就任すると、小畑さんからコチョウランを贈られた。「ジェンダー平等実現のために頑張りましょう」とのメッセージが添えられていた。

「二つの全国組織のトップに女性が就いたのだから、ジェンダー平等を前に進めるチャンス」との思いを込めていたと小畑さんは明かす。でも、返事はないという。「それぞれが前に進もうということですかね」

「共産党アレルギー」が船出に落とす影

女性同士の共闘が動き出さないばかりか「女性トップが変えていく」との期待は、暗転した。

きっかけは、衆院選投開票から一夜明けた11月1日にあった記者会見での発言だった。立憲民主党が議席を減らした結果について問われた芳野さんは「連合は、共産党や市民連合とは相いれない」と述べた。野党共闘を仲介する「市民連合」まで標的にした、と受け止められた。野党共闘の女性候補を応援した女性たちの間では「ジェンダー平等に取り組む人が、同じ志の仲間を排除するとも取れる発言はいかがなものか」といった失望感が広がった。

選挙期間中に予兆はあった。「立憲民主党と共産党がのぼりを立てて街頭で演説会をするのは受け入れられない」「連合票は(野党共闘で)行き場をなくした」とも述べていた。連合が公表した芳野さんの遊説は選挙期間中12選挙区。会長に就任したばかりという事情があったにせよ、連日何カ所も掛け持ちした歴代会長と比べると、少ない。

報道機関のインタビューでは「民主主義の我々と共産の考え方は真逆」などと述べている。政治スタンスに関連する発言からは「反共」というキーワードが浮かび上がっている。

共産党に対する拒否感について、芳野さんに尋ねたことがある。その答えとして、出身労組の影響があると明かした。

概要は次の通りだ。就職したJUKIには共産党の影響を受けた組合があった。これに反発した組合員が同盟系の労組を作った。自分の入社時には、同盟系が多数派になっていたが、組合役員になると共産党系の組合と闘った過去を学んだり、相手から議論を仕掛けられたらどう切り返すかというシミュレーションをしたりした――。

このような経験から、共産系の組合が社内で宣伝活動などをしていると「会社に混乱を持ち込むのか」と嫌な気持ちになったという。労組専従の道を歩むとの決断が人生の転機になったのと同時に「共産アレルギー」が生まれ、徐々に膨らんでいったのかもしれない。

「芳野連合」が船出してから約3カ月。彼女が原点とした「リボンとベルト」をうかがわせる動きはいまだ感じ取ることはできない。また、組織の硬直ぶりに疑問を抱く声はやまない。

会長選への立候補を一時検討した全国ユニオン会長の鈴木剛(たけし)さん(53)は、連合の現状に危機感を強めている。全国ユニオンは1人でも加盟できる個人加盟の労組が中心で、組織人員は3000人ほどの小所帯だが、連合の中では異色の発信力を持つ。2008年には年越し派遣村、昨年末にはコロナ被害相談村などの活動に連合、全労連の潮流を超えて取り組んできた。

鈴木さんは訴える。「所持金がなく、命からがらコロナ被害相談村に駆け込む労働者は一人や二人ではありませんでした。労働組合は、働く者に犠牲を強いる新自由主義経済からの転換を主張し、広範な労働者と手をつなぎ闘うべきです。それなくして、すべての労働者のためにとは言えない」。芳野さんへのメッセージでもある。

変化が見えないこともあってか、連合内には会長選びを巡って「誰も拾わない(会長という)火中の栗を女性に拾わせた」「女性を持ってくることで批判に蓋(ふた)をした」といった言辞がくすぶっている。

前会長の神津里季生(こうづりきお)さんはその見方を真っ向から否定する。会長人事が難航する前の今夏には、既に芳野さんを口説いていたことがその証しだという。「会長が次の会長を指名することは、あってはならない。けれど、人事についてヒアリングされた時には『お願いしたい人はいる』と答えていました。連合を変えると考えた時に、会長は芳野さんがいいかなと思っていたのです」

大企業系の労組が幅を利かせてきた連合は、今やネットを中心に「上級国民の集まり」などと皮肉られる。そうした中、芳野さんは、中小企業の労働運動に、高卒の「たたき上げ」で携わってきた。しかも女性が「ガラスの天井」を破る姿によって、連合の印象も大きく変わるだろうとの期待があった。

「連合では、これまでも多くの女性が、女性の権利を前進させるために力を尽くしてきました」。神津さんはそうした女性たちを、自ら光り、道を指し示す意味で「スター」と呼ぶ。「芳野さんにもスターになって、労働組合の役割を世間にアピールしてほしい」と後進に期待を込める。

22年春闘に向けて、芳野さんは「未来をつくる。みんなでつくる。」をスローガンに掲げた。「女性、非正規、中小――。労働の現場で過酷な状況にいる人をみんなで支えていくこと」との思いを凝縮したという。しかし「共産党アレルギー」が重荷になることはないのだろうか。

「ガラスの天井」は破った。でも、ゴールではない。「スター」としての輝きを失わず、時代を切り開いていけるのだろうか。

取材・文 東海林智(とうかいりん・さとし)

1988年入社。大阪社会部、新潟支局長などを経て今年4月から東京社会部専門記者として労働分野を担当。また、貧困問題も取材している。

東海林智

毎日新聞 2021/12/25 15:00(最終更新 12/25 18:35)

東京駅を見下ろす丸の内ビルディングの最上階にある高級イタリアンレストランで、今夏のある夜、1組の男女が向かい合っていた。ものづくり産業労働組合「JAM」会長の安河内(やすこうち)賢弘さん(49)と、JAM副会長の芳野友子さん(56)。安河内会長は抑え気味の声で切り出した。「芳野さんを連合会長に、という話がある」

芳野さんは言葉を失った。連合会長の選出を協議する立場にある安河内さんからの呼び出しだったが、「議論の経過を教えてくれるのかな」という程度に考えていたからだ。自らが主役に躍り出る打診に「寝耳に水。本当の本当にびっくりした」と振り返る。

驚くのも無理はない。1989年に結成された「連合」は、約700万の組合員を擁する日本最大の労組の中央組織。会長には、大企業出身で、かつ組織のトップを経験した者が就任するのが通例だ。一方、JAMは中小企業中心の組織で、芳野さんはトップも務めていない。しかも、連合会長は、女性が就いたことのないポジションなのだ。

芳野さんの目に戸惑いを感じ取った安河内さんは「今ここで答える必要はないから」と安心させた上で、自分の意見だと断ってこう伝えた。「要請を断れば、連合に女性会長が出現するのは、あと10年は遅れると思う」

連合初の女性で、最年少の会長へ――。芳野さんが労働界の「ガラスの天井」を打ち破るため、ガラスに手を触れた瞬間だった。この忘れ得ぬ夜から数カ月が過ぎた今年10月6日、芳野さんは連合の第8代会長に就任した。

会長に推したのは誰か? 安河内さんは、前連合会長、神津里季生さん(65)だったと打ち明ける。今回の連合の役員人事は迷走を重ねていた。定期大会を目前に控えた9月半ばを過ぎても候補者が定まらず、結成以来初めて立候補の締め切りを延ばすという異例の事態だった。だが、別ルートで、女性登用への下準備は数カ月前から進められていたともいう。

たんか切り、22歳で中央執行委員に

一方、芳野さんの組合活動を振り返ると「天井破り」の繰り返しだった。84年、東京都内の高校を卒業し、ミシンメーカー「JUKI」に就職した。86年の男女雇用機会均等法の施行前であり、当時は「結婚まで働こう、くらいの感じだった」と言う。仕事は在庫管理の事務。それから1年たつと、組合の委員長から「労働組合の専従にならないか」と声が掛かった。

白羽の矢が立った訳を、芳野さんは「3歳からバレエを続けている、と書いた社内報が委員長の目に留まったから」と推測する。一つのことをやり続けていることが評価されたらしい。

「連合運動すべてにジェンダー平等の視点を」と訴える連合の芳野友子会長=東京都千代田区で2021年11月9日、梅村直承撮影拡大

「連合運動すべてにジェンダー平等の視点を」と訴える連合の芳野友子会長=東京都千代田区で2021年11月9日、梅村直承撮影

専従の件を相談したのは新人の頃から世話になった人事部の先輩。親しいとはいえ、組合の常識では考えられない行動だった。だが、人事部の先輩からは「女性が職場を変わる機会はほとんどない。やってみれば」と、背中を押された。「そう聞いたら、入社1年で仕事が変わるなんて、チャンスだなって」。迷った末に組合活動に飛び込んだ。

組合役員からは「組合員の話は丁寧に、何でも聞いて、誠実に対応して」と教えられた。ある時、女性社員から労働時間についての相談を受け、役員に解決を求めた。返答は「それは女性のわがまま」。反発して粘っても態度は変わらない。「お願いするより、自分で(組合の役員に)なった方が早い」と役員にたんかを切った。「やってみたら」「やりますよ!」。売り言葉に買い言葉を交わした後、労組役員である中央執行委員に立候補した。

その行動は周りを驚かせた。役員選挙の告示日、組合掲示板に立候補者の名前が墨書きされて張り出された。20人の候補者のうち女性は1人。掲示板の前には人だかりができていた。「友ちゃんが委員になるんだって」。そんな声が飛び交った。22歳だった88年。初の女性中央執行委員に就いた。組合活動で初めてプレッシャーを感じた。

芳野さんがステップアップした時期は、労働組合の変革期とも重なった。89年11月、旧社会党系の総評、旧民社党系の同盟など労働4団体が連合を結成した。支持政党も文化も違う労組の合流に、「右寄り再編」と反発した組合は、全労連の結成に動いた。全労連は共産党が強い影響力を持っていると見られ、連合と全労連の間に対立が生まれた。

合流した労組間の融合も進まなかった。芳野さんが所属していた「JUKI」は同盟系。寄り合い所帯の連合東京の事務所に顔を出すと、異文化ともいえる総評系の女性たちに出会った。彼女たちは、結婚や出産をした後も働き続け、女性の権利向上を求めて組合活動にも熱心だった。「旧同盟系はどちらかと言えば女子会みたいな感じ。旧総評系の女性たちの手帳には、学習会や会議の日程がびっしり書いてあった。私のは『SALE』とかばっかり。恥ずかしくて手帳を広げられなかった」

刺激を受けた。女性労働の実態やセクハラ調査などについて猛勉強を始めた。「連合が結成されていなかったら出会うこともなく、問題意識もないままだった。連合という組織の会長にはなっていなかったと思います」

ジェンダー(社会的、文化的につくられる性差)の平等に覚醒したが、労働者の代表としての期待に応えるには、まだ分厚い壁があった。

「リボンとベルト」男女平等目指す原点

連合が結成された1989年、女性社員は結婚や出産を機に退職するのが、社会では当たり前の雰囲気だった。芳野友子さん(56)が組合の中央執行委員を務めるミシンメーカー「JUKI」でも同じだった。

ただ変化の萌芽(ほうが)はあった。連合東京で交流した他社には、結婚や出産後も働き続けられる制度があったのだ。「働き方のメニューを増やせば、自分の会社でも女性が働き続けられる」。芳野さんはJUKIの組合内で育児休業制度の導入を主張した。すると「結婚後も働き続けたいと思う人がいるのか?」と、ベテランの男性組合員から切って捨てられた。「勉強不足。『他社にはある』としか反論できず、返り討ちです」。男女平等を巡る提案にことごとく反対したこの男性を、芳野さんは今も「天敵」と呼ぶ。

状況を打開できずに落ち込んでいる時、化粧室で女性社員の会話を耳にした。「会社の制服に着けるリボンとベルトが傷みやすい」。聞くと、自腹で用意しているという。制服として貸与するよう要求することを決めた。バブルがはじけ、企業は経費削減に必死になっていた頃だった。組合内でも「経費を増やすような要求なんて」と反対があったが、「切実な女性の要求だ」と一歩もひかず、組合要求にねじ込んだ。すると会社は受け入れ、大きな自信につながった。

育児休業制度の導入に再挑戦し、ある男性委員を1年がかりで説得した。昼食の時は隣に座って話しかけ続けると次第に理解してくれ、2年越しで組合要求に上げることができた。会社はすぐに受け入れた。女性人材の確保と、働き続けられる環境づくりの必要性は共通の課題だった。

「要求が実現すると、女性たちは『組合に言っていいんだ』と、私たちを応援してくれるようになりました。リボンとベルトは私の組合活動の原点です」

それ以降も男女平等を目指すことを自身の活動の中心に据え、ぶれなかった。その姿勢もあってか、今年10月に「ガラスの天井」を破って連合初の女性会長に就任すると、ジェンダーギャップの解消を目指す人々の期待も集めた。昨夏、全労連議長に就任した小畑(おばた)雅子さん(62)もその一人だ。

連合会長に就任すると、小畑さんからコチョウランを贈られた。「ジェンダー平等実現のために頑張りましょう」とのメッセージが添えられていた。

「二つの全国組織のトップに女性が就いたのだから、ジェンダー平等を前に進めるチャンス」との思いを込めていたと小畑さんは明かす。でも、返事はないという。「それぞれが前に進もうということですかね」

「共産党アレルギー」が船出に落とす影

女性同士の共闘が動き出さないばかりか「女性トップが変えていく」との期待は、暗転した。

きっかけは、衆院選投開票から一夜明けた11月1日にあった記者会見での発言だった。立憲民主党が議席を減らした結果について問われた芳野さんは「連合は、共産党や市民連合とは相いれない」と述べた。野党共闘を仲介する「市民連合」まで標的にした、と受け止められた。野党共闘の女性候補を応援した女性たちの間では「ジェンダー平等に取り組む人が、同じ志の仲間を排除するとも取れる発言はいかがなものか」といった失望感が広がった。

選挙期間中に予兆はあった。「立憲民主党と共産党がのぼりを立てて街頭で演説会をするのは受け入れられない」「連合票は(野党共闘で)行き場をなくした」とも述べていた。連合が公表した芳野さんの遊説は選挙期間中12選挙区。会長に就任したばかりという事情があったにせよ、連日何カ所も掛け持ちした歴代会長と比べると、少ない。

報道機関のインタビューでは「民主主義の我々と共産の考え方は真逆」などと述べている。政治スタンスに関連する発言からは「反共」というキーワードが浮かび上がっている。

共産党に対する拒否感について、芳野さんに尋ねたことがある。その答えとして、出身労組の影響があると明かした。

概要は次の通りだ。就職したJUKIには共産党の影響を受けた組合があった。これに反発した組合員が同盟系の労組を作った。自分の入社時には、同盟系が多数派になっていたが、組合役員になると共産党系の組合と闘った過去を学んだり、相手から議論を仕掛けられたらどう切り返すかというシミュレーションをしたりした――。

このような経験から、共産系の組合が社内で宣伝活動などをしていると「会社に混乱を持ち込むのか」と嫌な気持ちになったという。労組専従の道を歩むとの決断が人生の転機になったのと同時に「共産アレルギー」が生まれ、徐々に膨らんでいったのかもしれない。

「芳野連合」が船出してから約3カ月。彼女が原点とした「リボンとベルト」をうかがわせる動きはいまだ感じ取ることはできない。また、組織の硬直ぶりに疑問を抱く声はやまない。

会長選への立候補を一時検討した全国ユニオン会長の鈴木剛(たけし)さん(53)は、連合の現状に危機感を強めている。全国ユニオンは1人でも加盟できる個人加盟の労組が中心で、組織人員は3000人ほどの小所帯だが、連合の中では異色の発信力を持つ。2008年には年越し派遣村、昨年末にはコロナ被害相談村などの活動に連合、全労連の潮流を超えて取り組んできた。

鈴木さんは訴える。「所持金がなく、命からがらコロナ被害相談村に駆け込む労働者は一人や二人ではありませんでした。労働組合は、働く者に犠牲を強いる新自由主義経済からの転換を主張し、広範な労働者と手をつなぎ闘うべきです。それなくして、すべての労働者のためにとは言えない」。芳野さんへのメッセージでもある。

変化が見えないこともあってか、連合内には会長選びを巡って「誰も拾わない(会長という)火中の栗を女性に拾わせた」「女性を持ってくることで批判に蓋(ふた)をした」といった言辞がくすぶっている。

前会長の神津里季生(こうづりきお)さんはその見方を真っ向から否定する。会長人事が難航する前の今夏には、既に芳野さんを口説いていたことがその証しだという。「会長が次の会長を指名することは、あってはならない。けれど、人事についてヒアリングされた時には『お願いしたい人はいる』と答えていました。連合を変えると考えた時に、会長は芳野さんがいいかなと思っていたのです」

大企業系の労組が幅を利かせてきた連合は、今やネットを中心に「上級国民の集まり」などと皮肉られる。そうした中、芳野さんは、中小企業の労働運動に、高卒の「たたき上げ」で携わってきた。しかも女性が「ガラスの天井」を破る姿によって、連合の印象も大きく変わるだろうとの期待があった。

「連合では、これまでも多くの女性が、女性の権利を前進させるために力を尽くしてきました」。神津さんはそうした女性たちを、自ら光り、道を指し示す意味で「スター」と呼ぶ。「芳野さんにもスターになって、労働組合の役割を世間にアピールしてほしい」と後進に期待を込める。

22年春闘に向けて、芳野さんは「未来をつくる。みんなでつくる。」をスローガンに掲げた。「女性、非正規、中小――。労働の現場で過酷な状況にいる人をみんなで支えていくこと」との思いを凝縮したという。しかし「共産党アレルギー」が重荷になることはないのだろうか。

「ガラスの天井」は破った。でも、ゴールではない。「スター」としての輝きを失わず、時代を切り開いていけるのだろうか。

取材・文 東海林智(とうかいりん・さとし)

1988年入社。大阪社会部、新潟支局長などを経て今年4月から東京社会部専門記者として労働分野を担当。また、貧困問題も取材している。