今年も元日には北海道神宮へ初詣に行ってきたけれど、当初は、釧路でも一箇所、どこかの神社に行こうと思っていた。

しかし、まさかまさかのインフルにより断念ということで、初詣に関係なく、行こうと思っていた場所をご紹介。

「釧路三吉神社」という神社。

秋田市の「太平山三吉神社」を総本宮とする神社で、明治18年(1885年)、釧路郡役所の役人らが、太平山三吉神社の祭神である大己貴神・少彦名神・三吉大神を招き、後に、船魂大神・稲荷大神を合祀して「三吉神社」とし、昭和3年(1928年)に、創立の許可を受けたことが始まりとされています。

古くは木材関係者、後には水産業従事者に信仰が広まり、毎年8月第1土曜日に例祭が開催されています。

境内に幾つか建立されている碑に注目してみました。

左の「顕彰碑」は、悲惨な戦争を二度と繰り返したくないという思いのもと、「北海道傷痍(しょうい)軍人会釧路支部」によって昭和53年(1978年)11月に建立されたもので、戦傷者の碑としては、道内初のものなのだそうです。

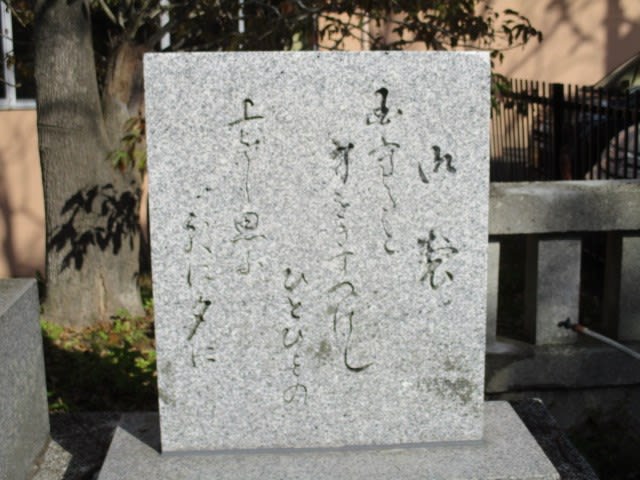

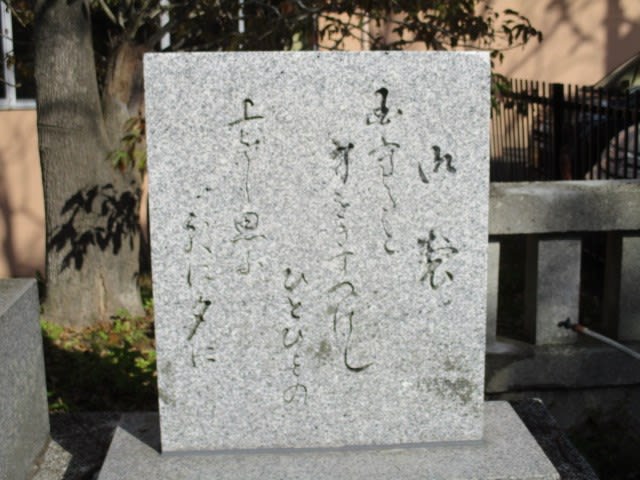

こちらは、

「御製 国守ると 身をきずつけし ひとびとの上をし思ふに 朝に夕に」

という昭和天皇の歌で、昭和37年(1962年)、日本遺族会創立15周年のときに詠まれたものとのことです。

こちらは、釧路壽鮨調理師会によって、平成5年(1993年)に建立されたものです。

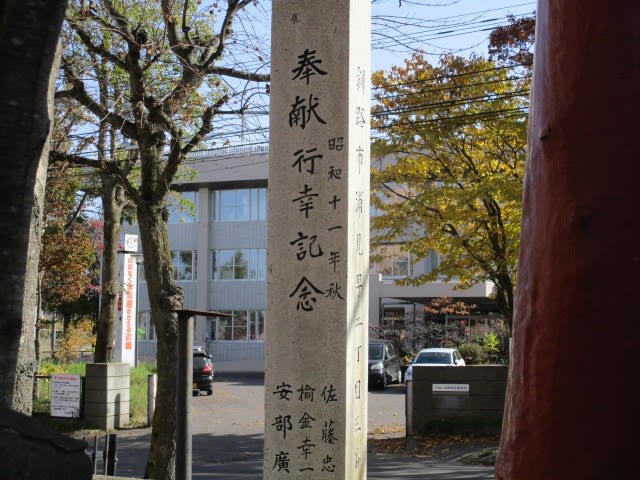

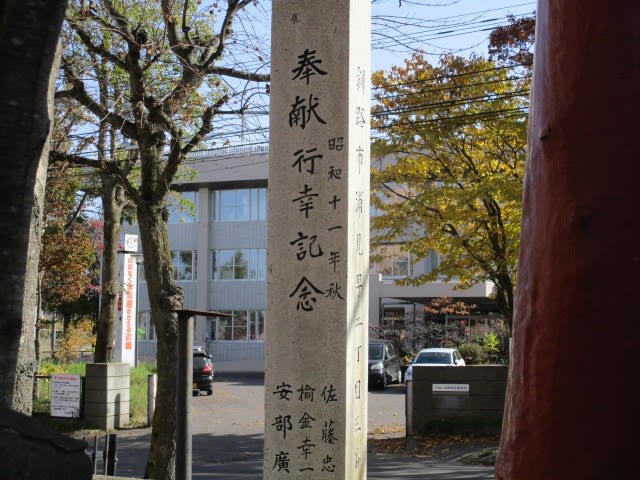

昭和11年(1936年)、昭和天皇が行幸されたことを示す碑も建立されています。

歴史としてはそれほど深くはないけれど、こういう場所もあるということを知ることができたのも、また収穫だったと思います。

8月の例祭、見てみたいです。

(「釧路三吉神社」の場所はこちら。)

しかし、まさかまさかのインフルにより断念ということで、初詣に関係なく、行こうと思っていた場所をご紹介。

「釧路三吉神社」という神社。

秋田市の「太平山三吉神社」を総本宮とする神社で、明治18年(1885年)、釧路郡役所の役人らが、太平山三吉神社の祭神である大己貴神・少彦名神・三吉大神を招き、後に、船魂大神・稲荷大神を合祀して「三吉神社」とし、昭和3年(1928年)に、創立の許可を受けたことが始まりとされています。

古くは木材関係者、後には水産業従事者に信仰が広まり、毎年8月第1土曜日に例祭が開催されています。

境内に幾つか建立されている碑に注目してみました。

左の「顕彰碑」は、悲惨な戦争を二度と繰り返したくないという思いのもと、「北海道傷痍(しょうい)軍人会釧路支部」によって昭和53年(1978年)11月に建立されたもので、戦傷者の碑としては、道内初のものなのだそうです。

こちらは、

「御製 国守ると 身をきずつけし ひとびとの上をし思ふに 朝に夕に」

という昭和天皇の歌で、昭和37年(1962年)、日本遺族会創立15周年のときに詠まれたものとのことです。

こちらは、釧路壽鮨調理師会によって、平成5年(1993年)に建立されたものです。

昭和11年(1936年)、昭和天皇が行幸されたことを示す碑も建立されています。

歴史としてはそれほど深くはないけれど、こういう場所もあるということを知ることができたのも、また収穫だったと思います。

8月の例祭、見てみたいです。

(「釧路三吉神社」の場所はこちら。)