(承前)

絵画の発展系としての澁谷作品の位置づけについては、今春の

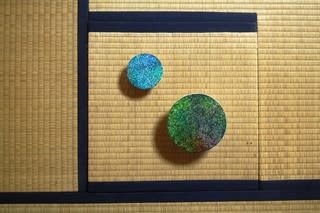

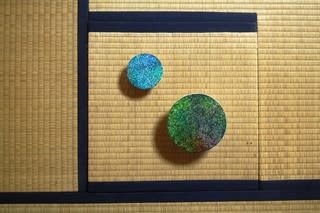

■澁谷俊彦個展-青い雫09-

で論じているので、ここではくりかえさない。

このエントリでは、作品のもつもうひとつの面について考える。

先のエントリで作者が書いていたとおり、美術館やギャラリーが美術品を見る場所として一般的になるのは、じつはそんなに昔のことではない。西洋であれば教会や貴族の館であり、日本では浮世絵や屏風がふつうの町人の家にあった。

作者の意図としては、日常的な空間に美術鑑賞を奪還するという狙いがあったのだろう(奪還という語はいささか大げさだが)。

しかし、2010年の北海道に住む人間にとって、和室というのは、それほど「日常的」なものではない。茶室は、むしろ非日常的な存在だったりする。

わたしたちは、日常の中にあるアートを見に来た、というよりも、非日常を体験しに来たというほうが、実態に合っているだろうと思う。

以前もちらっと書いたことだが、明治から百数十年をへてわたしたちの暮らしはかなりの程度まで洋風化してしまった。

さらに、もう1回ねじれているのは、ここが北海道だということ。

本州以南に住んでいる人なら自宅が洋間ばかりでも親類の家などに行けばそれなりの日本風な暮らしが残っていそうな気がするが、なにせ北海道人にとっては、歴史の出発点にあるのが、石造・れんが造りの建物だったりアーリーアメリカン調の家だったりするのである。まさしく、「ポストコロニアル」的現実が、わたしたちの感覚や認識に影響を与えているのだ。

だとしたら、わたしたちの生活感覚や暮らしの場にふさわしいアートっていうのは、どんな感じのものだろう?

アートが日本人の生活に浸透しないのにブランド物のバッグや衣服はどっさり購入され消費されている-というのは、よく耳にする嘆きのことばである。

もし、わたしたちの生活が、ブランド物のバッグを受け入れる余地があるのに、アートとは食い違っているのだとすれば、すなわちそれはわたしたちの「貧しさ」(物質的なものではなく)ではないかという気がしないでもない。しかし、そういう言説は、なにも言っていないのとあまり変わらないし、じゃあどうすればいいんだと切り返されれば、おし黙るしかない。

まあ、筆者にできることは、アートに関する情報を発信し続けることで、すこしでもみなさんの精神生活を豊かにしてもらうきっかけをつくりたい-ということだけだ。

澁谷さんの作品展示は、結果的に非日常的な性格の強いものになったけれど、しかし日々こういう場に足をはこぶことですこしずつわたしたちの暮らしが潤っていくようになることを、信じたい。

なんだか、展覧会そのものから話がはなれてしまった。

あるいは、作者の意図に反した結果になった部分もあるのかもしれないが、そのこと自体は、究極のところは、どちらでもいいのだと思う。つまり、作者の意図を裏切ることで別種のおもしろさが発見されるかもしれないからだ。

それはともかく、どうしてこんなことを書いているかというと、澁谷さんこそは、「日本の美」というテーマを意識しつつも、安直に伝統的な意匠を取り入れたり題詠的に水田や寺社を描いたりするといった方法から最も遠い作家であり、同時に「北海道の季節」ということにとても自覚的でありながら、「北方のロマン」といった評言にただちには回収されない色彩や表現方法に腐心してきた作家でもあるからである。ありきたりの「日本」「北海道」を超えたところで、微妙な季節のうつろいを表現してきた作家が、会場にも意を用いた個展であるからこそ、論じてみた話題であるのだが…。

(この項終わり)

2009年7月18日(土)-20日(月)10:00-17:00(初日のみ12:00-)

紅桜公園内茶室 寿光庵(南区澄川4の13)

□http://toshihikoshibuya.com/

絵画の発展系としての澁谷作品の位置づけについては、今春の

■澁谷俊彦個展-青い雫09-

で論じているので、ここではくりかえさない。

このエントリでは、作品のもつもうひとつの面について考える。

先のエントリで作者が書いていたとおり、美術館やギャラリーが美術品を見る場所として一般的になるのは、じつはそんなに昔のことではない。西洋であれば教会や貴族の館であり、日本では浮世絵や屏風がふつうの町人の家にあった。

作者の意図としては、日常的な空間に美術鑑賞を奪還するという狙いがあったのだろう(奪還という語はいささか大げさだが)。

しかし、2010年の北海道に住む人間にとって、和室というのは、それほど「日常的」なものではない。茶室は、むしろ非日常的な存在だったりする。

わたしたちは、日常の中にあるアートを見に来た、というよりも、非日常を体験しに来たというほうが、実態に合っているだろうと思う。

以前もちらっと書いたことだが、明治から百数十年をへてわたしたちの暮らしはかなりの程度まで洋風化してしまった。

さらに、もう1回ねじれているのは、ここが北海道だということ。

本州以南に住んでいる人なら自宅が洋間ばかりでも親類の家などに行けばそれなりの日本風な暮らしが残っていそうな気がするが、なにせ北海道人にとっては、歴史の出発点にあるのが、石造・れんが造りの建物だったりアーリーアメリカン調の家だったりするのである。まさしく、「ポストコロニアル」的現実が、わたしたちの感覚や認識に影響を与えているのだ。

だとしたら、わたしたちの生活感覚や暮らしの場にふさわしいアートっていうのは、どんな感じのものだろう?

アートが日本人の生活に浸透しないのにブランド物のバッグや衣服はどっさり購入され消費されている-というのは、よく耳にする嘆きのことばである。

もし、わたしたちの生活が、ブランド物のバッグを受け入れる余地があるのに、アートとは食い違っているのだとすれば、すなわちそれはわたしたちの「貧しさ」(物質的なものではなく)ではないかという気がしないでもない。しかし、そういう言説は、なにも言っていないのとあまり変わらないし、じゃあどうすればいいんだと切り返されれば、おし黙るしかない。

まあ、筆者にできることは、アートに関する情報を発信し続けることで、すこしでもみなさんの精神生活を豊かにしてもらうきっかけをつくりたい-ということだけだ。

澁谷さんの作品展示は、結果的に非日常的な性格の強いものになったけれど、しかし日々こういう場に足をはこぶことですこしずつわたしたちの暮らしが潤っていくようになることを、信じたい。

なんだか、展覧会そのものから話がはなれてしまった。

あるいは、作者の意図に反した結果になった部分もあるのかもしれないが、そのこと自体は、究極のところは、どちらでもいいのだと思う。つまり、作者の意図を裏切ることで別種のおもしろさが発見されるかもしれないからだ。

それはともかく、どうしてこんなことを書いているかというと、澁谷さんこそは、「日本の美」というテーマを意識しつつも、安直に伝統的な意匠を取り入れたり題詠的に水田や寺社を描いたりするといった方法から最も遠い作家であり、同時に「北海道の季節」ということにとても自覚的でありながら、「北方のロマン」といった評言にただちには回収されない色彩や表現方法に腐心してきた作家でもあるからである。ありきたりの「日本」「北海道」を超えたところで、微妙な季節のうつろいを表現してきた作家が、会場にも意を用いた個展であるからこそ、論じてみた話題であるのだが…。

(この項終わり)

2009年7月18日(土)-20日(月)10:00-17:00(初日のみ12:00-)

紅桜公園内茶室 寿光庵(南区澄川4の13)

□http://toshihikoshibuya.com/

決してわたしの腕のせいではありません。

「Nikon F40は名機だ! 安くてよく写る!」

という話を、ときどき会社のカメラ好きの同僚としています。

2人展、たのしみにしております。