松島町内地区は、瑞巌寺門前一帯です、あちこちに観光用の駐車場がありますので都合の良い所を利用することが出来ます

瑞巌寺の南西側に円通院(伊達政宗公の嫡孫光宗公の霊廟)があります

円通院入口の南側に南西向きに「三聖堂」という御堂があります

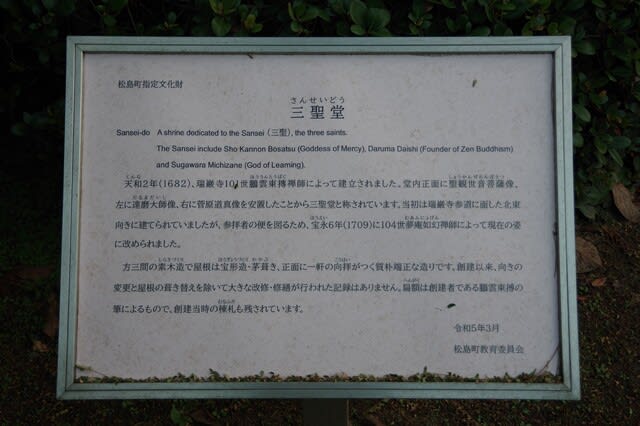

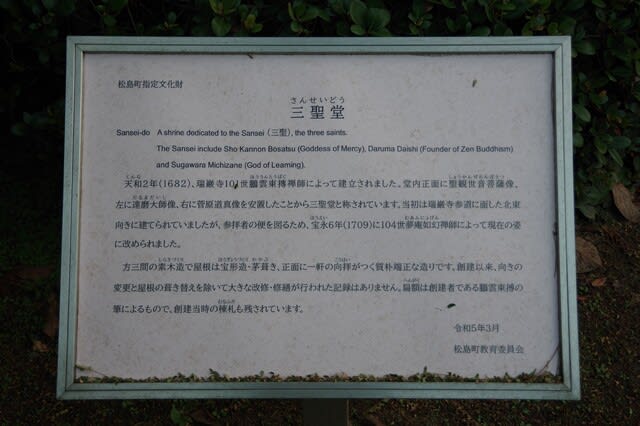

説明版です

松島町指定文化財 三聖堂

天和2年(1682)、瑞巌寺101世鵬雲東摶禅師によって建立されました。

堂内正面に聖観世音菩薩像、左に達磨大師像、右に菅原道真像を安置したことから三聖堂と称されれています。

当初は瑞巌寺参道に面した北東向きに建てられいましたが、参拝者の便を図るため、宝永6年(1709)に104世夢庵如幻禅師によって現在の姿に改められました。

方三間の素木造で屋根は宝形造・茅葺き、正面に一軒の向拝がつく質朴端正な造りです。

創建以来、向きの変更と屋根の葺き替えを除いて大きな改修・修繕が行われた記録がありません。

扁額は創健者である鵬雲東摶の筆によるもので、創建当時の棟札も残されています。

令和5年3月 松島町教育委員会

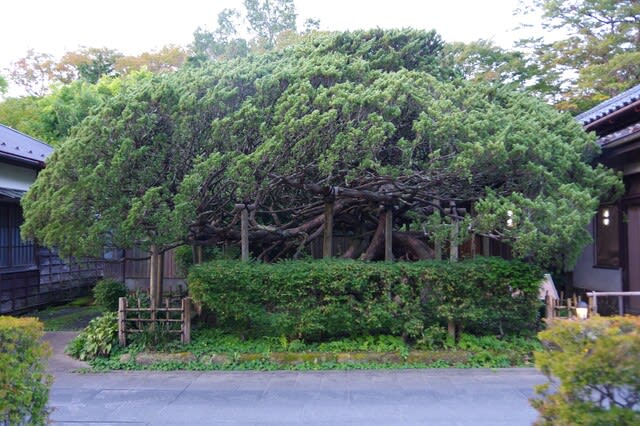

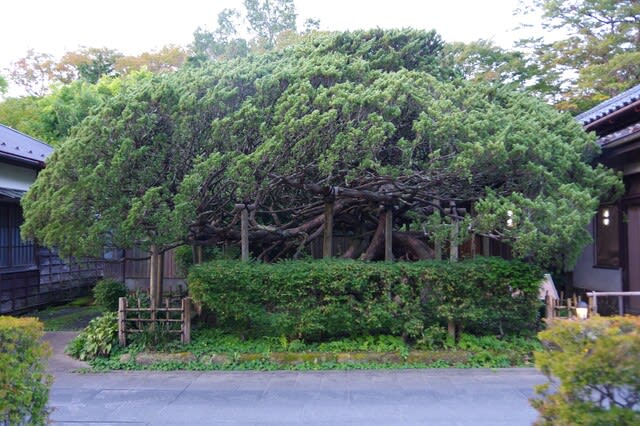

向かい側に目的のイブキです

北側から幹を見ました

説明版です

松島町文化財 いぶき(柏槙)

ひのき科の常緑小高木。いぶきは和名。

幹の周囲は1.8m、高さ3m、枝は東西7.6m、南北9mほどに広がっている。

樹齢700年以上と推定され、臨済宗円福寺時代から今に伝わる名残の樹木と言える。

いぶきは、禅問答で取り上げられることから禅寺に好んで植えられる。

瑞巌寺の前身円福寺の姉妹寺である鎌倉建長寺の境内には、開山大覚禅師蘭渓道隆が手植した巨木がある。

平成12年3月 松島町教育委員会

北東側から幹を見ました

東側から

では、瑞巌寺入口前を通って、葉山神社参道入り口へ行きましょう

陽徳院の駐車場前の杉です

南側の切通脇の杉の大木です

葉山神社参道南西側にケヤキの大木です

北東側から、岩盤に根を下ろしています

瑞巌寺の開門には早すぎますので、次へ行きましょう

2024・10・15・06・05

瑞巌寺の南西側に円通院(伊達政宗公の嫡孫光宗公の霊廟)があります

円通院入口の南側に南西向きに「三聖堂」という御堂があります

説明版です

松島町指定文化財 三聖堂

天和2年(1682)、瑞巌寺101世鵬雲東摶禅師によって建立されました。

堂内正面に聖観世音菩薩像、左に達磨大師像、右に菅原道真像を安置したことから三聖堂と称されれています。

当初は瑞巌寺参道に面した北東向きに建てられいましたが、参拝者の便を図るため、宝永6年(1709)に104世夢庵如幻禅師によって現在の姿に改められました。

方三間の素木造で屋根は宝形造・茅葺き、正面に一軒の向拝がつく質朴端正な造りです。

創建以来、向きの変更と屋根の葺き替えを除いて大きな改修・修繕が行われた記録がありません。

扁額は創健者である鵬雲東摶の筆によるもので、創建当時の棟札も残されています。

令和5年3月 松島町教育委員会

向かい側に目的のイブキです

北側から幹を見ました

説明版です

松島町文化財 いぶき(柏槙)

ひのき科の常緑小高木。いぶきは和名。

幹の周囲は1.8m、高さ3m、枝は東西7.6m、南北9mほどに広がっている。

樹齢700年以上と推定され、臨済宗円福寺時代から今に伝わる名残の樹木と言える。

いぶきは、禅問答で取り上げられることから禅寺に好んで植えられる。

瑞巌寺の前身円福寺の姉妹寺である鎌倉建長寺の境内には、開山大覚禅師蘭渓道隆が手植した巨木がある。

平成12年3月 松島町教育委員会

北東側から幹を見ました

東側から

では、瑞巌寺入口前を通って、葉山神社参道入り口へ行きましょう

陽徳院の駐車場前の杉です

南側の切通脇の杉の大木です

葉山神社参道南西側にケヤキの大木です

北東側から、岩盤に根を下ろしています

瑞巌寺の開門には早すぎますので、次へ行きましょう

2024・10・15・06・05

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます