米山町中津山鍛冶屋敷地区は、登米市役所の南南西約9km、登米市役所米山総合支所の西約4kmのところ

登米市役所米山総合支所前から国道346号線を南西へ、約1.8kmで右(西)へ県道15号線です

道成りに約2.8km信号を鋭角に右(北東)へ県道199号線です

間も無く左手に大きな墓地が見えて来ます

参道は東南東向きに開いています

参道北側の駐車場に 車を止めさせて頂きました

車を止めさせて頂きました

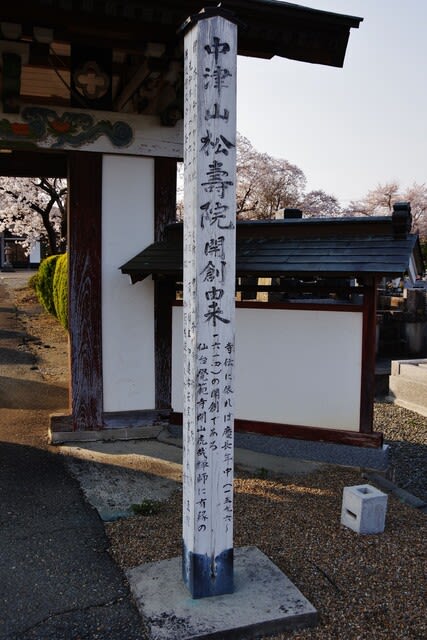

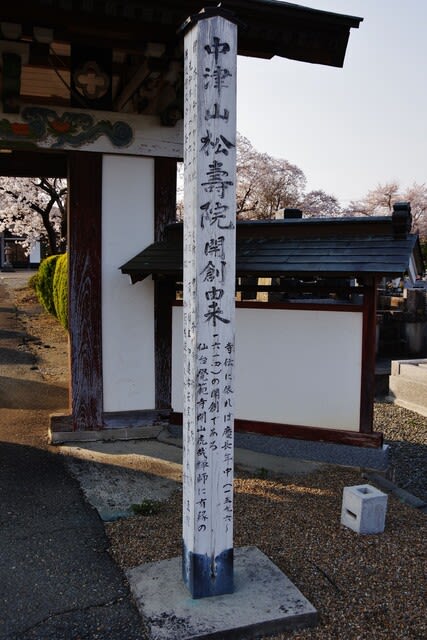

中津山 松壽院の標柱です

文面は・・・開創由来

寺伝に依れば慶長年中(1596~1614)、仙台覺範寺開山虎哉禅師に有縁の僧・益翁和尚がこの地に草庵を結び、中津山普門寺と称していた。

元和年中(1615~1623)、涌谷領主伊達安芸宗重公の叔父・亘理備後重次公が益翁和尚の徳風に帰依し、伽藍を造営したことにより、重次公を開基とする。

重次公は、萬治2年(1659)逝去し、松壽院殿前備州一夢了醒大禅定門と号した。これを機に寺号が松壽院と改められる。

本尊は釈迦如来坐像。本堂前観音堂に安置されている観音像は、重次公の室・清霄院殿月江浄心尼大姉の念持仏で寛永年中(1624~1643)の作と伝えられている。

平成14年秋、値当山第11世承松和尚小祥忌之辰改其塔建立

法類慈明小住謹誌

参道を進みます

参道北側に目的のイチョウです

松壽院のイチョウの標柱です

文面には・・・冬になり、イチョウの葉が全て落ちると、雪が降るという言い伝えがあり、毎年いっぱいの実をつける。

近所に住む人達に、昔から親しまれている木である。

南側から

北西側から

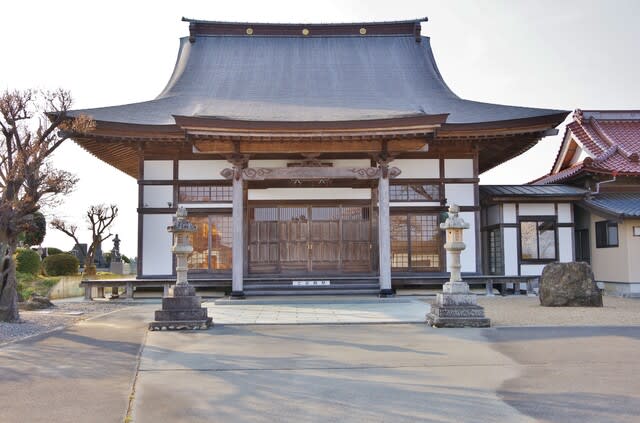

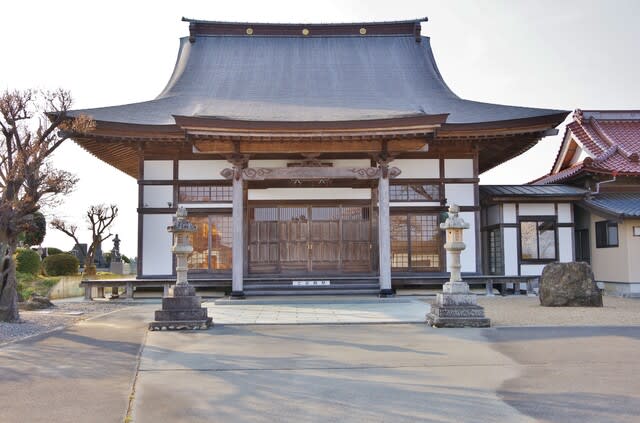

本堂です

本堂南側に第3代横綱の墓です

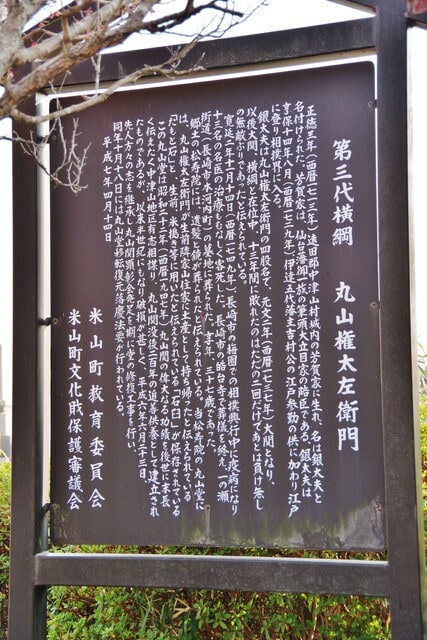

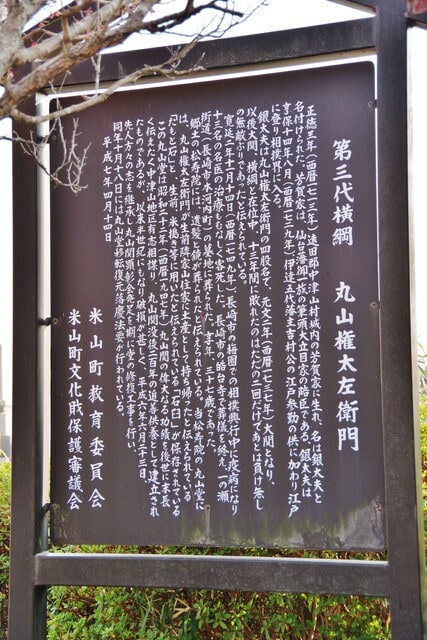

説明版です

第3代横綱 丸山権太左衛門

正徳3年(西暦1713年)遠田郡中津山村城内の芳賀家に生まれ、名を銀太夫と名付けられた。芳賀家は、仙台藩御一族の筆頭大立目家の陪臣である。銀太夫は、享保14年8月(西暦1729年)、伊達5代藩主吉村公の江戸参勤の共に加わり江戸に登り相撲界に入る。

銀太夫は、丸山権太左衛門の四股名で、元文2年(西暦1737年)大関となり、以後大関、横綱と在位中、13年間に敗れたのはただの2回だけであったあとは負け無しの無敵ぶりであったと伝えられている。

寛延2年11月14日(西暦1749年)、長崎市の梅園での相撲興行中に疫病になり13名に名医の治療もむなしく客死した。長崎市の皓台寺で葬儀を終え、一の瀬街道(長崎市本河内町)の墓地に葬られた。享年、37歳であった。

郷土の松寿院には、遺髪と鏡が葬られたと伝えられている。当松寿院の丸山堂には、丸山権太左衛門が生前隣家山住家に土産として持ち帰ったと伝えられている「たもと石」と、生前、米搗き等に用いたと伝えられている「石臼」が保存されている。

この丸山堂は、昭和22年(西暦1947年)丸山関の偉大なる功績を後世に末長く伝えたく中津山地区有志相謀り、丸山関没後200年の追善供養として建立されたものであるが、以来半世紀にもなり破損が甚しく、平成6年6月23日、先人方々の志を継承し丸山関顕彰会発足を期に堂の改修工事を行い、同年10月18日には丸山堂移転復元落慶法要が行われている。

平成7年4月14日 米山町教育委員会 米山町文化財保護審議会

庫裡東側墓地前のサクラは満開ですね

では、次へ行きましょう

2023年4月4日午後3時50分訪問です

登米市役所米山総合支所前から国道346号線を南西へ、約1.8kmで右(西)へ県道15号線です

道成りに約2.8km信号を鋭角に右(北東)へ県道199号線です

間も無く左手に大きな墓地が見えて来ます

参道は東南東向きに開いています

参道北側の駐車場に

車を止めさせて頂きました

車を止めさせて頂きました

中津山 松壽院の標柱です

文面は・・・開創由来

寺伝に依れば慶長年中(1596~1614)、仙台覺範寺開山虎哉禅師に有縁の僧・益翁和尚がこの地に草庵を結び、中津山普門寺と称していた。

元和年中(1615~1623)、涌谷領主伊達安芸宗重公の叔父・亘理備後重次公が益翁和尚の徳風に帰依し、伽藍を造営したことにより、重次公を開基とする。

重次公は、萬治2年(1659)逝去し、松壽院殿前備州一夢了醒大禅定門と号した。これを機に寺号が松壽院と改められる。

本尊は釈迦如来坐像。本堂前観音堂に安置されている観音像は、重次公の室・清霄院殿月江浄心尼大姉の念持仏で寛永年中(1624~1643)の作と伝えられている。

平成14年秋、値当山第11世承松和尚小祥忌之辰改其塔建立

法類慈明小住謹誌

参道を進みます

参道北側に目的のイチョウです

松壽院のイチョウの標柱です

文面には・・・冬になり、イチョウの葉が全て落ちると、雪が降るという言い伝えがあり、毎年いっぱいの実をつける。

近所に住む人達に、昔から親しまれている木である。

南側から

北西側から

本堂です

本堂南側に第3代横綱の墓です

説明版です

第3代横綱 丸山権太左衛門

正徳3年(西暦1713年)遠田郡中津山村城内の芳賀家に生まれ、名を銀太夫と名付けられた。芳賀家は、仙台藩御一族の筆頭大立目家の陪臣である。銀太夫は、享保14年8月(西暦1729年)、伊達5代藩主吉村公の江戸参勤の共に加わり江戸に登り相撲界に入る。

銀太夫は、丸山権太左衛門の四股名で、元文2年(西暦1737年)大関となり、以後大関、横綱と在位中、13年間に敗れたのはただの2回だけであったあとは負け無しの無敵ぶりであったと伝えられている。

寛延2年11月14日(西暦1749年)、長崎市の梅園での相撲興行中に疫病になり13名に名医の治療もむなしく客死した。長崎市の皓台寺で葬儀を終え、一の瀬街道(長崎市本河内町)の墓地に葬られた。享年、37歳であった。

郷土の松寿院には、遺髪と鏡が葬られたと伝えられている。当松寿院の丸山堂には、丸山権太左衛門が生前隣家山住家に土産として持ち帰ったと伝えられている「たもと石」と、生前、米搗き等に用いたと伝えられている「石臼」が保存されている。

この丸山堂は、昭和22年(西暦1947年)丸山関の偉大なる功績を後世に末長く伝えたく中津山地区有志相謀り、丸山関没後200年の追善供養として建立されたものであるが、以来半世紀にもなり破損が甚しく、平成6年6月23日、先人方々の志を継承し丸山関顕彰会発足を期に堂の改修工事を行い、同年10月18日には丸山堂移転復元落慶法要が行われている。

平成7年4月14日 米山町教育委員会 米山町文化財保護審議会

庫裡東側墓地前のサクラは満開ですね

では、次へ行きましょう

2023年4月4日午後3時50分訪問です

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます