行田市内には、忍城のなごりが何か所かあります

水城公園の南東隅の天満社があります、ここが佐間口であったようです

県道66号線と県道77号線との交差点が「佐間」で直ぐ北西側です

神社に山門です

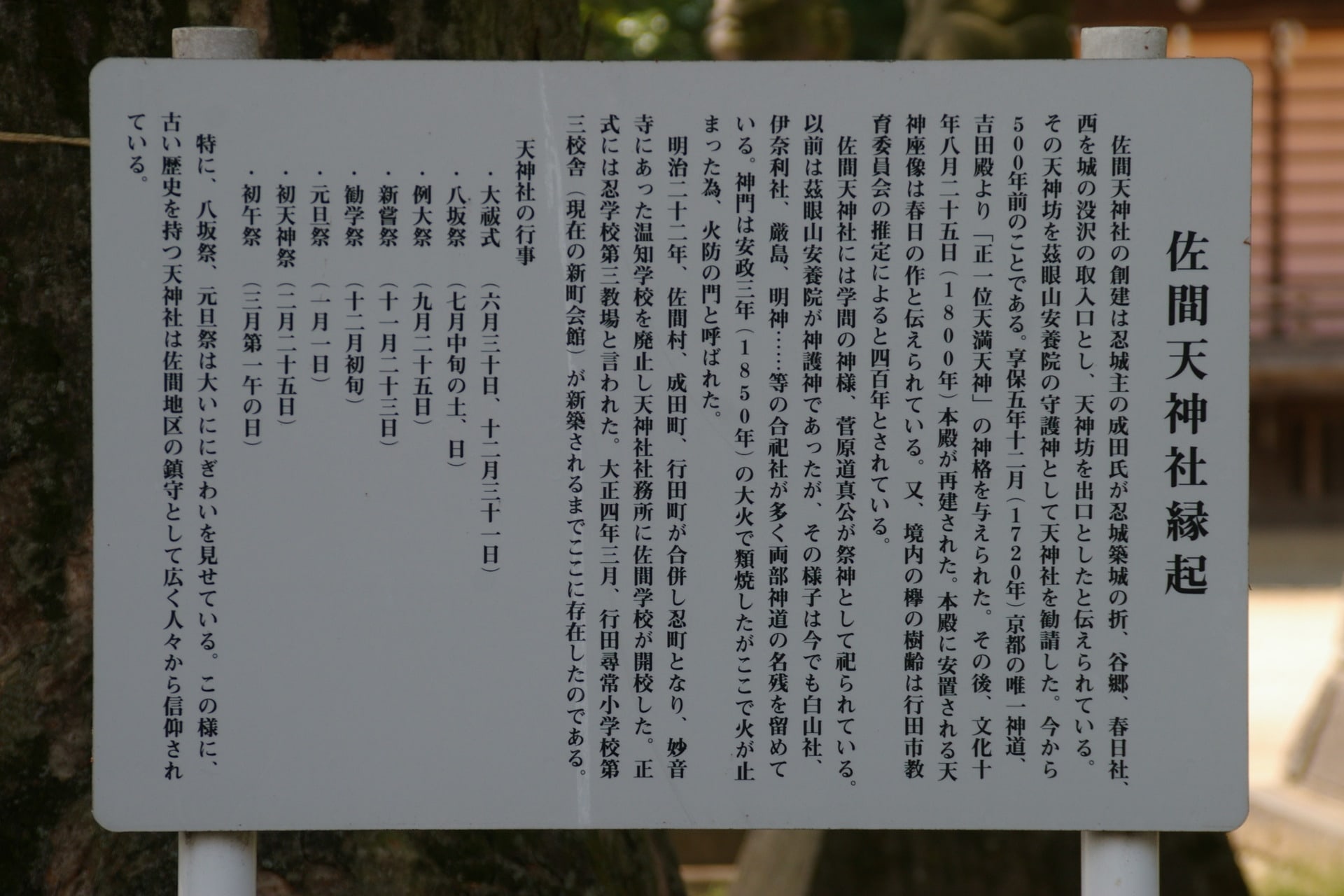

佐間天神社縁起です

佐間神社縁起

佐間神社の創建は忍城主の成田氏が忍城築城の折、谷郷、春日社、西を城の没沢の取入口とし、天神坊えお出口とし

たと伝えられている。その天神坊を慈眼山安養院の守護神として天神社を勧請した、今から500年前の事である。享

保五年十二月(1720年)京都の唯一神道、吉田殿より「正一位天満神社」の神格を与えられた。その後、文化十年八月

二十五日(1800年)本殿が再建された、本殿は行田市教育委員会の推定によると四百年とされている。

佐間天神社には学問の神様、菅原道真公が祭神として祀られている。以前は慈眼山安養院が神護神であったが、その

様子は今でも白山社。伊奈利社。厳島。明神・・・等の合祀社が多く両部神道の名残を留めている。神文は安政三年(

1850年)の大火で類焼したがここで火が止まった為、火防の門と呼ばれていた。

明治二十二年、佐間村、成田町、行田町が合併し忍町となり、妙音寺にあった温知学校を廃止し天神社社務所に佐間

学校が開校した。正式には忍学校第三教場といわれた。」大正四年三月、行田尋常小学校第三校舎(現在の新町会館)

が新築されるまでここに存在したのである。

鳥居と拝殿です

山門と鳥居の間に大きなケヤキが有ります

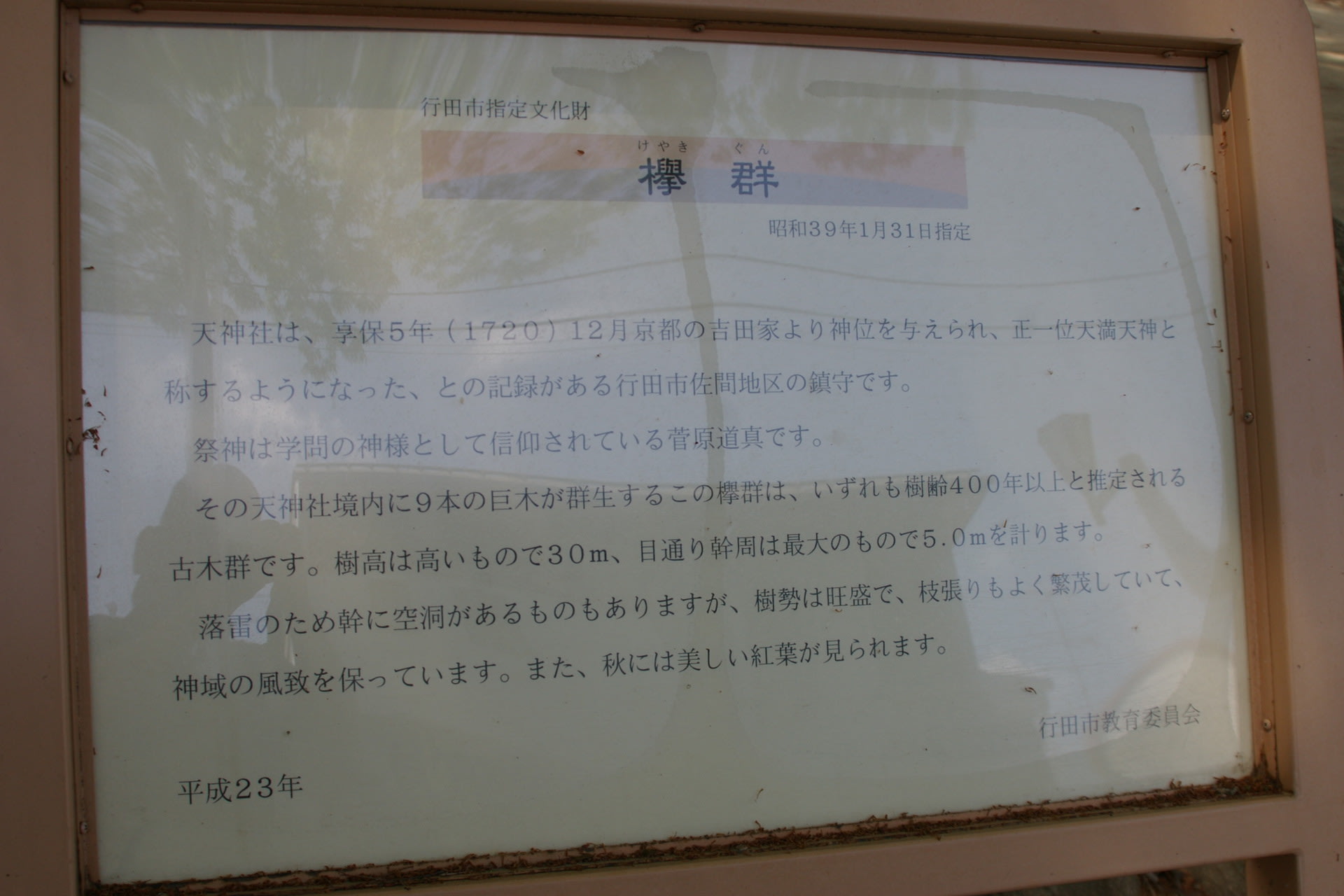

ケヤキ群についての説明版です

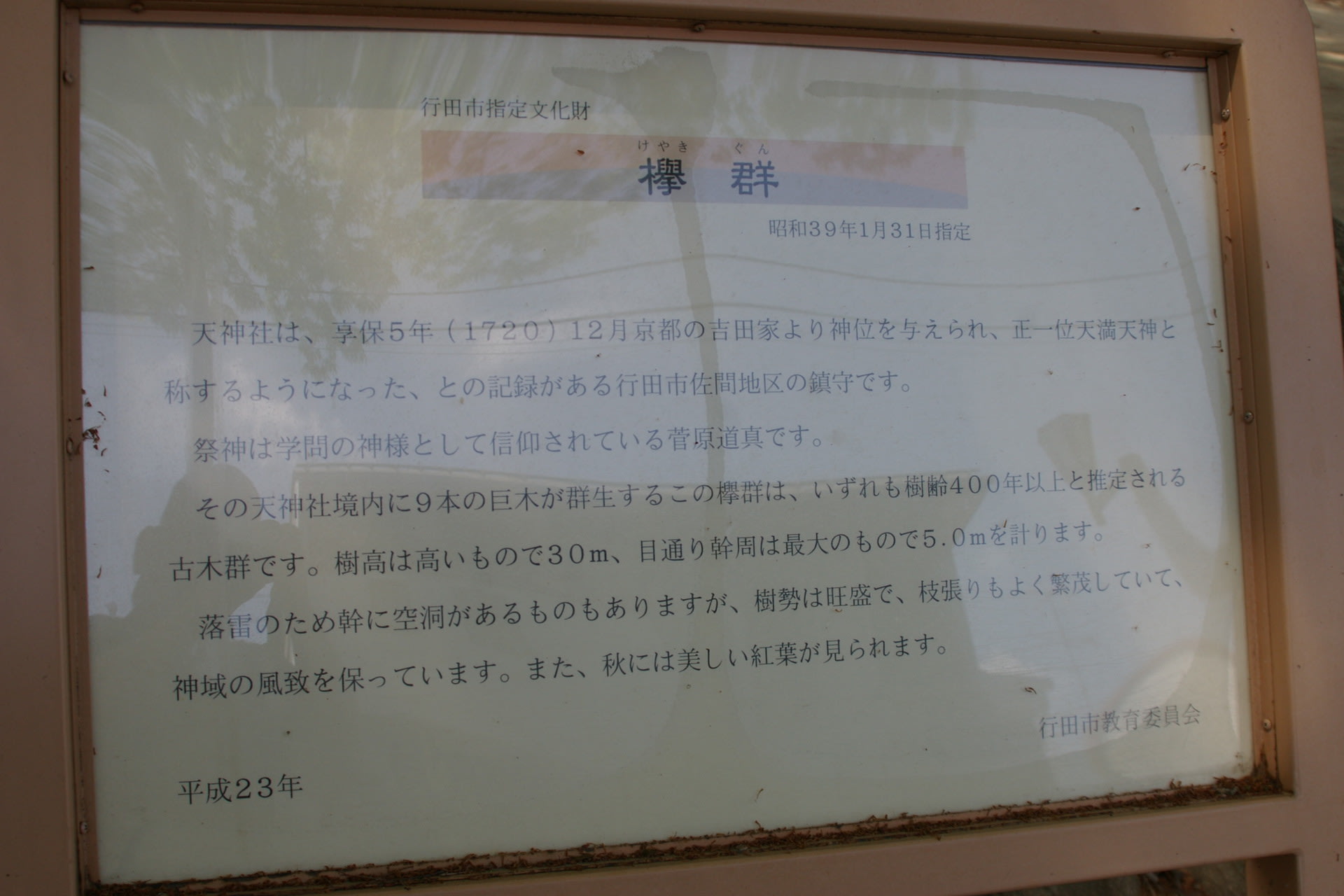

欅群

天神社は、享保5年(1720)12月京都の吉田家より神位を与えられ、正一位天満天神と称するようになった、との

記録がある行田市佐間地区の鎮守です。

祭神は学問の神様として信仰されている菅原道真です。

その天神社境内に9本の巨木が群生するこの欅群は、いずれも樹齢400年以上と推定される古木群です。樹高は高いもの

で30m、目通り幹回りは再D歳のもので5.0mを計ります。

落雷のため幹に空洞があるものもありますが、樹勢は旺盛で、枝張りもよく繁茂していて、神域の風致を保っています。

また、秋には美しい黄葉がみられます。

平成23年 行田市教育委員会

本殿東側の稲荷社の周りにも大きなケヤキが有ります

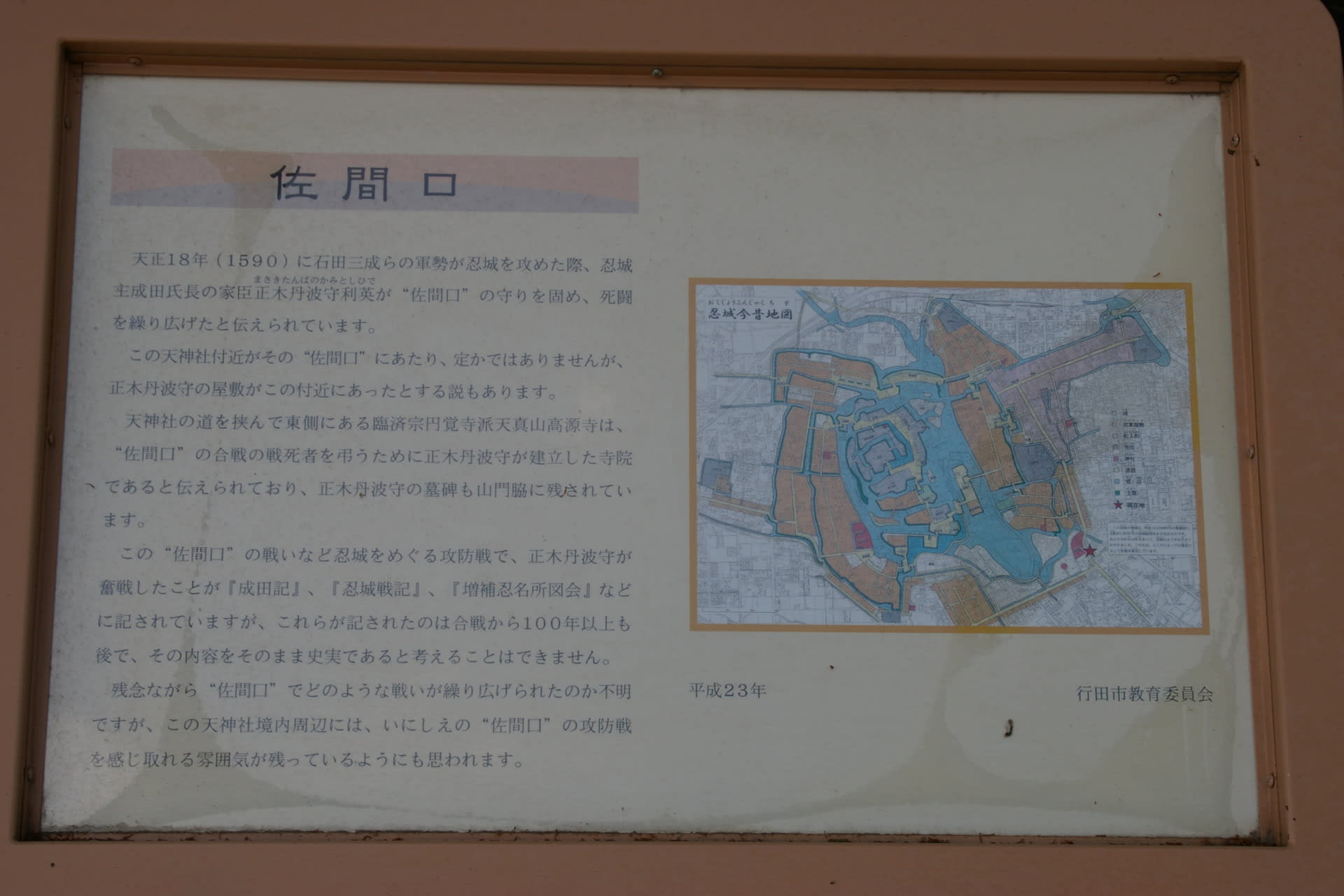

佐間口の設明版です

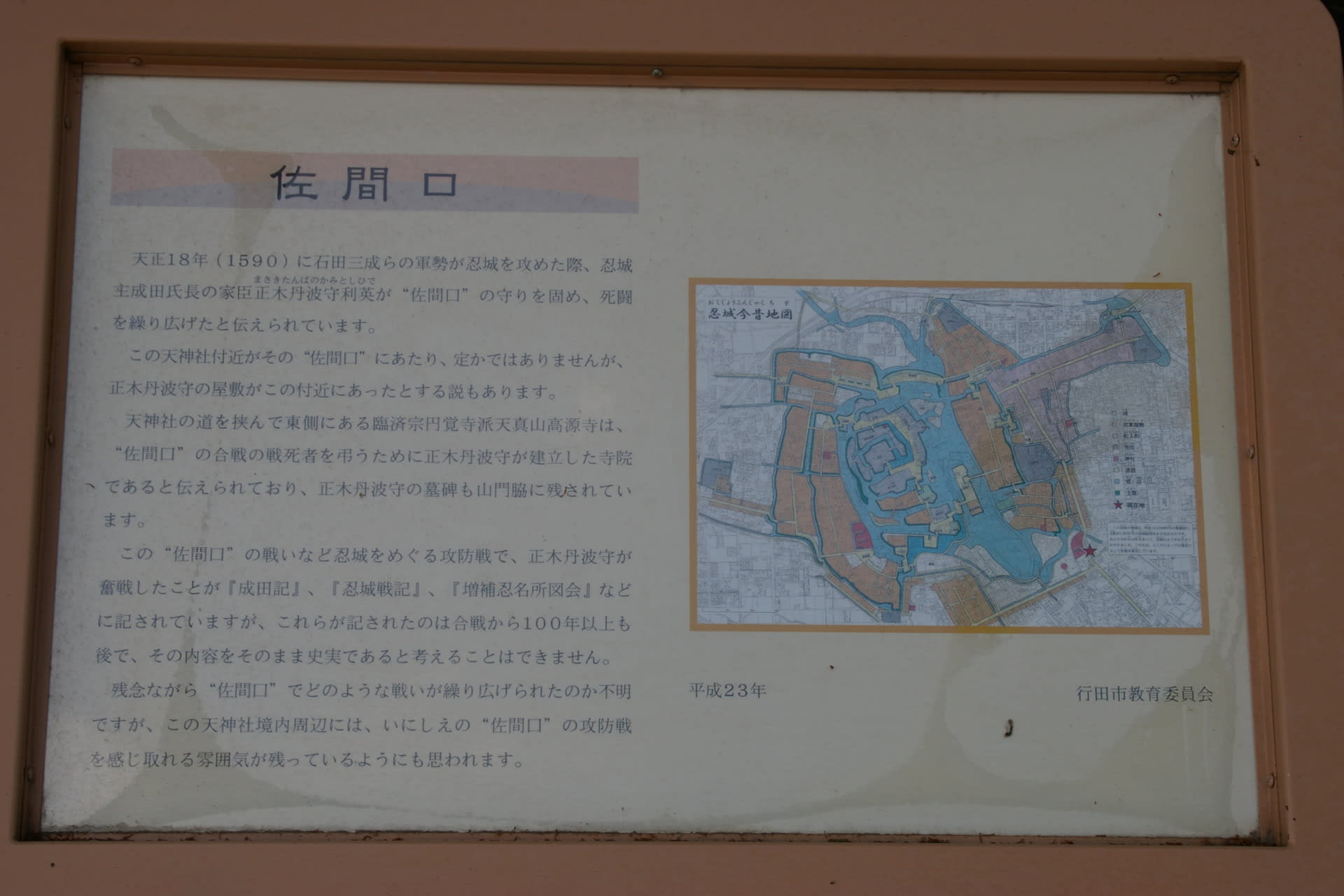

佐間口

天正18年(1590)に石田三成らの軍勢が忍城を攻めた際、忍城主成田氏長の家臣正木丹波守利英が”佐間口”の

守りを固め、市東を繰り広げたと伝えられています。

この天神社付近がその”佐間口”にあたり、定かではありませんが、正木丹波守の屋敷がこの付近にあったとする説

もあります。

天神社の道を挟んで東側にある臨済宗円覚寺派天真山高原寺は、”佐間口”の合戦の戦死者を弔うために正木丹波守

が建立した寺院てあると伝えられており、正木丹波守の墓碑も山門脇に残されています。

この”佐間口”の戦いなど忍城をめぐる攻防戦で、正木丹波守が奮戦したことが「成田記」、「忍城戦記」、「増補

忍名所図会」などに記されていますが、これらが記されたのは合戦から100年以上も後で、その内容をそのまま史実であ

ると考えることはできません。

残念ながら”佐間口”でどのような戦いが繰り広げられたのか、不明ですが、この天神社境内周辺には、いにしえの

”佐間口”の攻防戦を感じ取れる雰囲気が残っている様に思われます。

平成23年 行田市教育委員会

正木丹波守利英ゆかりの地です

では、次へ行きましょう

水城公園の南東隅の天満社があります、ここが佐間口であったようです

県道66号線と県道77号線との交差点が「佐間」で直ぐ北西側です

神社に山門です

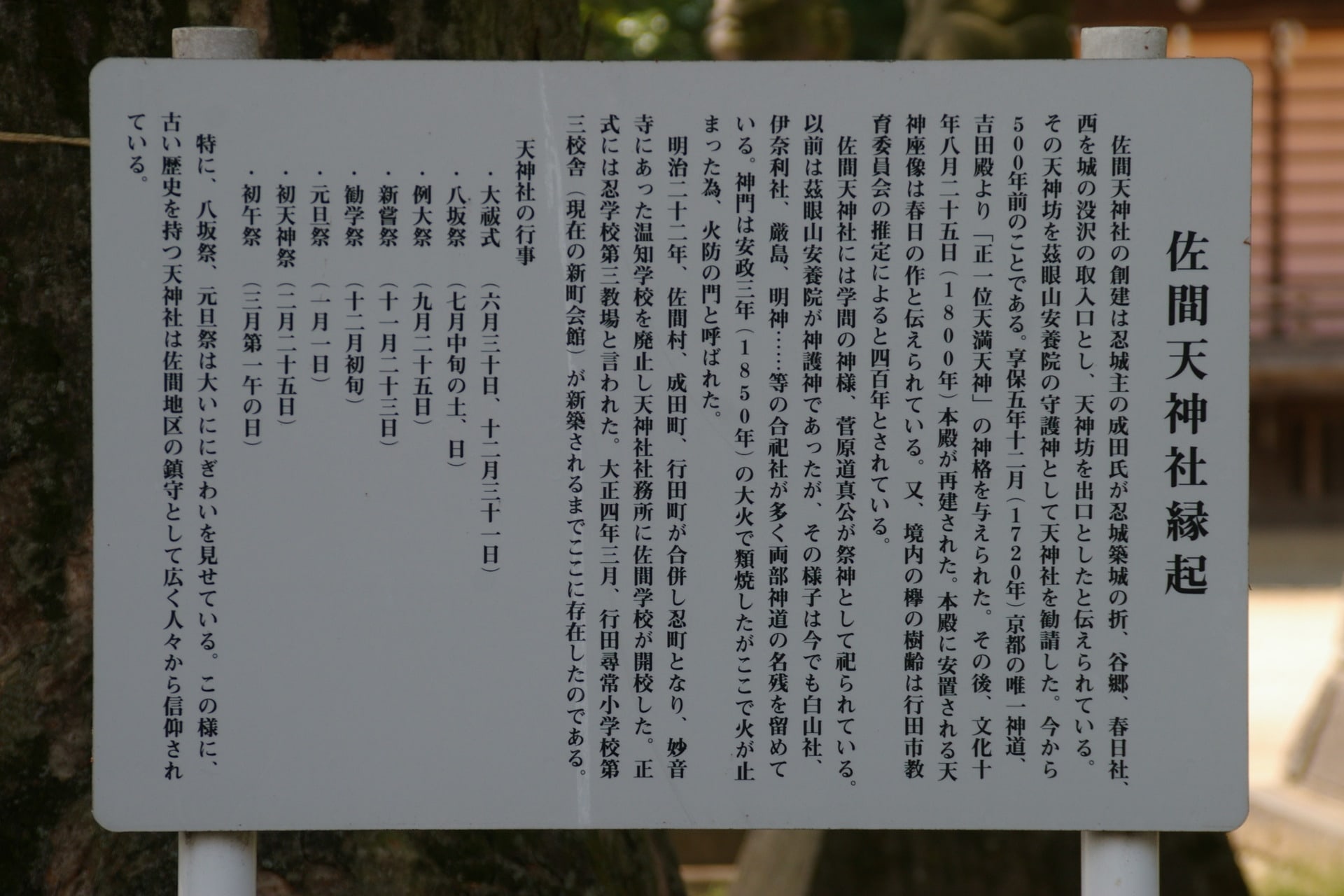

佐間天神社縁起です

佐間神社縁起

佐間神社の創建は忍城主の成田氏が忍城築城の折、谷郷、春日社、西を城の没沢の取入口とし、天神坊えお出口とし

たと伝えられている。その天神坊を慈眼山安養院の守護神として天神社を勧請した、今から500年前の事である。享

保五年十二月(1720年)京都の唯一神道、吉田殿より「正一位天満神社」の神格を与えられた。その後、文化十年八月

二十五日(1800年)本殿が再建された、本殿は行田市教育委員会の推定によると四百年とされている。

佐間天神社には学問の神様、菅原道真公が祭神として祀られている。以前は慈眼山安養院が神護神であったが、その

様子は今でも白山社。伊奈利社。厳島。明神・・・等の合祀社が多く両部神道の名残を留めている。神文は安政三年(

1850年)の大火で類焼したがここで火が止まった為、火防の門と呼ばれていた。

明治二十二年、佐間村、成田町、行田町が合併し忍町となり、妙音寺にあった温知学校を廃止し天神社社務所に佐間

学校が開校した。正式には忍学校第三教場といわれた。」大正四年三月、行田尋常小学校第三校舎(現在の新町会館)

が新築されるまでここに存在したのである。

鳥居と拝殿です

山門と鳥居の間に大きなケヤキが有ります

ケヤキ群についての説明版です

欅群

天神社は、享保5年(1720)12月京都の吉田家より神位を与えられ、正一位天満天神と称するようになった、との

記録がある行田市佐間地区の鎮守です。

祭神は学問の神様として信仰されている菅原道真です。

その天神社境内に9本の巨木が群生するこの欅群は、いずれも樹齢400年以上と推定される古木群です。樹高は高いもの

で30m、目通り幹回りは再D歳のもので5.0mを計ります。

落雷のため幹に空洞があるものもありますが、樹勢は旺盛で、枝張りもよく繁茂していて、神域の風致を保っています。

また、秋には美しい黄葉がみられます。

平成23年 行田市教育委員会

本殿東側の稲荷社の周りにも大きなケヤキが有ります

佐間口の設明版です

佐間口

天正18年(1590)に石田三成らの軍勢が忍城を攻めた際、忍城主成田氏長の家臣正木丹波守利英が”佐間口”の

守りを固め、市東を繰り広げたと伝えられています。

この天神社付近がその”佐間口”にあたり、定かではありませんが、正木丹波守の屋敷がこの付近にあったとする説

もあります。

天神社の道を挟んで東側にある臨済宗円覚寺派天真山高原寺は、”佐間口”の合戦の戦死者を弔うために正木丹波守

が建立した寺院てあると伝えられており、正木丹波守の墓碑も山門脇に残されています。

この”佐間口”の戦いなど忍城をめぐる攻防戦で、正木丹波守が奮戦したことが「成田記」、「忍城戦記」、「増補

忍名所図会」などに記されていますが、これらが記されたのは合戦から100年以上も後で、その内容をそのまま史実であ

ると考えることはできません。

残念ながら”佐間口”でどのような戦いが繰り広げられたのか、不明ですが、この天神社境内周辺には、いにしえの

”佐間口”の攻防戦を感じ取れる雰囲気が残っている様に思われます。

平成23年 行田市教育委員会

正木丹波守利英ゆかりの地です

では、次へ行きましょう

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます