魚町2丁目は、気仙沼市役所の東約800mのところ

気仙沼市役所前から県道26号線を東へ右に曲がって信用金庫前の信号を左(東)へ

約300mで信号を右(南)へ、突き当りを左へ海岸沿いです

約150mで防波堤の切れ間を右(南東)へ神崎公園の駐車場に 車を止めさせて頂きました

車を止めさせて頂きました

神明崎の先端へ行きましょう

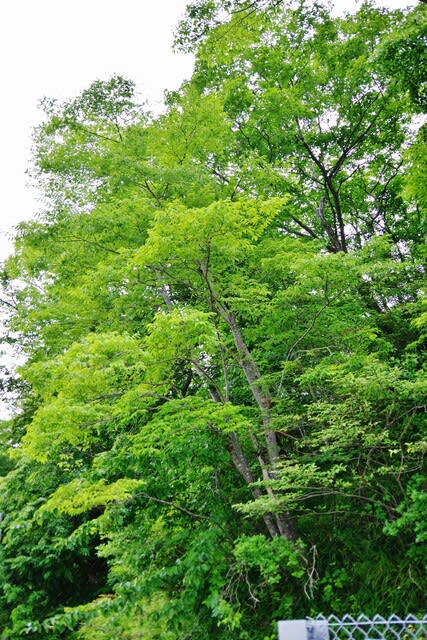

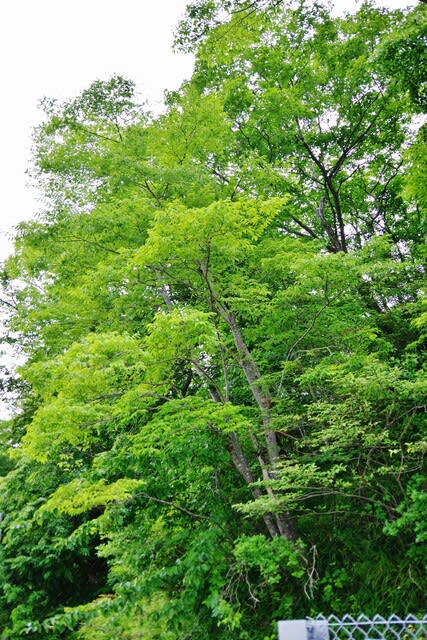

岬の上り口です

説明版です

気仙沼市指定天然記念物

神明崎のモクゲンジ群落

樹種名 ムクロジ科モクゲンジ属

学名 Koelreuteria paniculata Laxm

昭和50年4月18日

気仙沼市魚町2丁目6番地7

五十鈴神社の境内「百樹園」とも呼ばれ、さまざまな樹木がみられる。モクゲンジは、7月から8月にかけて、大型で稲穂のように広がる花房を出し、淡く黄色い小さな花をたくさん咲かせる。

暖地性のムクロジ科のモクゲンジ属の落葉高木。原産地は、中国中央部から甘粛省、朝鮮半島で、社寺や庭園に植栽されているほかに、本州日本海沿岸に多く分布する渡来植物である。

モクゲンジという名は、ムクロジの中国名である「無患子」誤ってこの木に充て、そのまま音読みにし、モクゲンジと転訛したものといわれている。葉は互生(茎の一つの節に1枚の葉がつく)し、卵型で先がとがり、深く切れ込む鋸歯状になっている。センダン(栴檀)に似た葉で、種子はボダイジュのように数珠に利用することから、別名を「センダンバノボダイジュ」ともいう。果実はホオズキ状で熟すと黄褐色になり、球形で約7mm前後の黒くて堅い種子になる。果皮の乾燥したのは、サポニンを多く含み。昔は石鹸や延命皮という生薬(強壮・去痰作用)に用いられたという。また、羽子板の羽子(ツクバネ)はこの黒い種子に羽根をつけたものである。

神明崎のモクゲンジは、幹周り約70cm、高さ10m前後のものが数十本、崎を覆うように群生しており、その周囲には実生苗が生育している。

市内には、一景島公園、大島の田中浜、鹿折の梶が浦や鶴が浦など6か所で確認されており、実が海流により沿岸部に漂着し、自生したものと考えられ、自然植生分布上の北限とされている。

平成23年3月28日 気仙沼市教育委員会

石段を上ります

左右の木々には多くのモクゲンジの木が在るようです

中段から港を眺めました

もう少しです

東向きに猪狩神社です

説明版です

五十鈴神社と猪狩神社・神明崎

海上の歩道「浮見海道」が取り囲む岬・神明崎には、五十鈴神社と猪狩神社が鎮座しています。

「五十鈴神社」は古くから、航海の安全と大漁を祈願する神社としてあがめられてきました。

旧暦3月27日に行われる「浦まつり」は、気仙沼漁業協同組合の方々をはじめ漁業に関係する人々にとって、一年の航海安全と大漁を祈る大切な神事となっています。

「猪狩神社」は、江戸の末期から明治の初めにかけて気仙沼のノリの養殖と製塩の事業を確立した猪狩新兵衛(1810~1877)の業績をたたえて、地域の人々が明治10年(1877)に建立した神社です。

「神明崎」は、自然の植生に覆われ、さまざまな樹木を観察できます。特に、夏季に黄色い花を咲かせる「モクゲンジ」は、気仙沼市の天然記念物に指定されています。

歌集「一握の砂」などで有名な歌人石川啄木は明治33年(1900)7月、岩手県盛岡中学校在学時の14歳のとき、気仙沼で初めて海を見ます。この神明崎から気仙沼湾を眺望したのでした。

気仙沼市

祠です

二代目恵比寿像も東向きです

参道を北へ進みます

手水舎です

参道右側には昭和12年7月奉納の五重塔です

南向きに五十鈴神社拝殿です

本殿です

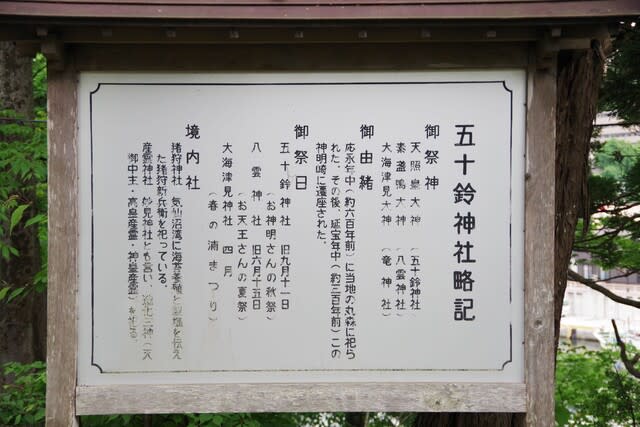

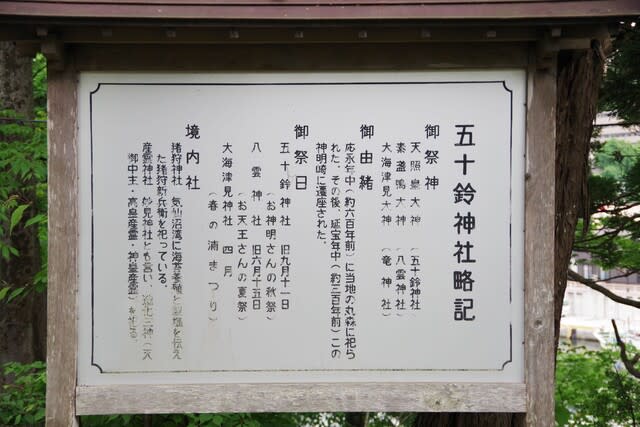

五十鈴神社略記です

戻ります

南側に戻って海上の歩道です、四阿があります

浮見堂

浮見堂は気仙沼湾の古称である鼎が浦の「鼎(三本脚)」の一つに見立てられる神明崎に浮かぶ朱塗りの四阿で気仙沼湾のシンボルです。滋賀県琵琶湖の浮御堂を模した建造物で、昭和2年(1927)に気仙沼湾が日本百景に選ばれたことを記念に、昭和7年(19329に地元魚町の青年有志により建造されました。合わせて恵比寿像も建立されましたが、第二次大戦中、国の金属回収に供されました。

浮見堂は平成23年(2011)3月11日に発生した東日本大震災による大津波で倒壊しましたが、令和元年(2019)6月に再建工事に着手し、令和2年(2020)5月に再建が完了しました。

震災前、浮見堂の隣に立ち、気仙沼湾を出港する漁船の大漁と航海の安全を見守ってきた二代目立ち恵比寿像(昭和63年(1988)に再建)も、東日本大震災による津波で流出し、懸命の捜索にも関わらず行方不明となっていました。しかしながら、浮見堂の再建工事を進めている中で、一度は諦めていたその姿が海中より発見され、地元の人々にとって大きな喜びとなり、復興や水産業の吉兆として全国的にも話題となりました。姿を整えたあと、五十鈴神社の境内に奉納されております。

新たな浮見堂は三代目立ち恵比寿像と共に、気仙沼湾のシンボルとして再び市民に親しまれていくことでしょう。

浮御堂は次の方々からの善意により再建しております。

寄付金寄贈者芳名 熊谷寿夫 杉山つや子 小野寺正美

三代目恵比寿像です

説明版です

気仙沼湾の景観

五十鈴神社が鎮座する神明崎の外周の海上歩道を「浮見海道」と呼びます。浮見海道からの景観は、水産都市、気仙沼ならではのものです。

浮見海道の北の入り口付近には製氷冷蔵工場、その工場から漁船に氷を積み込む砕氷塔が見えます。

南へと目を転じれば、気仙沼湾横断橋と、多くの漁船が係留される出港準備岸壁が眺められます。

浮見海道を神明崎の突端まで進めば、立ち姿の「恵比寿様」と朱色のお堂「浮見堂」があり、対岸には観光ホテルとお土産店、バイオマス発電施設が見えます。

さらに西側に広がる小さな湾を見渡すと、大震災を乗り越えて新しくつくられた町の家々やウォーターフロントの商業施設。津波から町を守る防潮堤が望まれ、海上には漁船や観光遊覧船が浮かんでいます。

伊達政宗公の藩政時代である慶長16年(1611)、スッペインの使節セバスチャン・ビスカイノの一行は三陸海岸を探訪し、気仙沼湾を最良の港と記録しました。それから時を経て、気仙沼は、大西洋をはじめ世界に向けて出港する漁船の母港となりました。

この景観のどこかで、出港する漁船とそれを見送る人々の情景が見られるかもしれません。

気仙沼市

五十鈴神社境内からは気仙沼湾横断橋が見えます

出港準備岸壁でしょうか

お魚市場とホテルです

商業施設と観光遊覧船です

では、次へ行きましょう

気仙沼市役所前から県道26号線を東へ右に曲がって信用金庫前の信号を左(東)へ

約300mで信号を右(南)へ、突き当りを左へ海岸沿いです

約150mで防波堤の切れ間を右(南東)へ神崎公園の駐車場に

車を止めさせて頂きました

車を止めさせて頂きました

神明崎の先端へ行きましょう

岬の上り口です

説明版です

気仙沼市指定天然記念物

神明崎のモクゲンジ群落

樹種名 ムクロジ科モクゲンジ属

学名 Koelreuteria paniculata Laxm

昭和50年4月18日

気仙沼市魚町2丁目6番地7

五十鈴神社の境内「百樹園」とも呼ばれ、さまざまな樹木がみられる。モクゲンジは、7月から8月にかけて、大型で稲穂のように広がる花房を出し、淡く黄色い小さな花をたくさん咲かせる。

暖地性のムクロジ科のモクゲンジ属の落葉高木。原産地は、中国中央部から甘粛省、朝鮮半島で、社寺や庭園に植栽されているほかに、本州日本海沿岸に多く分布する渡来植物である。

モクゲンジという名は、ムクロジの中国名である「無患子」誤ってこの木に充て、そのまま音読みにし、モクゲンジと転訛したものといわれている。葉は互生(茎の一つの節に1枚の葉がつく)し、卵型で先がとがり、深く切れ込む鋸歯状になっている。センダン(栴檀)に似た葉で、種子はボダイジュのように数珠に利用することから、別名を「センダンバノボダイジュ」ともいう。果実はホオズキ状で熟すと黄褐色になり、球形で約7mm前後の黒くて堅い種子になる。果皮の乾燥したのは、サポニンを多く含み。昔は石鹸や延命皮という生薬(強壮・去痰作用)に用いられたという。また、羽子板の羽子(ツクバネ)はこの黒い種子に羽根をつけたものである。

神明崎のモクゲンジは、幹周り約70cm、高さ10m前後のものが数十本、崎を覆うように群生しており、その周囲には実生苗が生育している。

市内には、一景島公園、大島の田中浜、鹿折の梶が浦や鶴が浦など6か所で確認されており、実が海流により沿岸部に漂着し、自生したものと考えられ、自然植生分布上の北限とされている。

平成23年3月28日 気仙沼市教育委員会

石段を上ります

左右の木々には多くのモクゲンジの木が在るようです

中段から港を眺めました

もう少しです

東向きに猪狩神社です

説明版です

五十鈴神社と猪狩神社・神明崎

海上の歩道「浮見海道」が取り囲む岬・神明崎には、五十鈴神社と猪狩神社が鎮座しています。

「五十鈴神社」は古くから、航海の安全と大漁を祈願する神社としてあがめられてきました。

旧暦3月27日に行われる「浦まつり」は、気仙沼漁業協同組合の方々をはじめ漁業に関係する人々にとって、一年の航海安全と大漁を祈る大切な神事となっています。

「猪狩神社」は、江戸の末期から明治の初めにかけて気仙沼のノリの養殖と製塩の事業を確立した猪狩新兵衛(1810~1877)の業績をたたえて、地域の人々が明治10年(1877)に建立した神社です。

「神明崎」は、自然の植生に覆われ、さまざまな樹木を観察できます。特に、夏季に黄色い花を咲かせる「モクゲンジ」は、気仙沼市の天然記念物に指定されています。

歌集「一握の砂」などで有名な歌人石川啄木は明治33年(1900)7月、岩手県盛岡中学校在学時の14歳のとき、気仙沼で初めて海を見ます。この神明崎から気仙沼湾を眺望したのでした。

気仙沼市

祠です

二代目恵比寿像も東向きです

参道を北へ進みます

手水舎です

参道右側には昭和12年7月奉納の五重塔です

南向きに五十鈴神社拝殿です

本殿です

五十鈴神社略記です

戻ります

南側に戻って海上の歩道です、四阿があります

浮見堂

浮見堂は気仙沼湾の古称である鼎が浦の「鼎(三本脚)」の一つに見立てられる神明崎に浮かぶ朱塗りの四阿で気仙沼湾のシンボルです。滋賀県琵琶湖の浮御堂を模した建造物で、昭和2年(1927)に気仙沼湾が日本百景に選ばれたことを記念に、昭和7年(19329に地元魚町の青年有志により建造されました。合わせて恵比寿像も建立されましたが、第二次大戦中、国の金属回収に供されました。

浮見堂は平成23年(2011)3月11日に発生した東日本大震災による大津波で倒壊しましたが、令和元年(2019)6月に再建工事に着手し、令和2年(2020)5月に再建が完了しました。

震災前、浮見堂の隣に立ち、気仙沼湾を出港する漁船の大漁と航海の安全を見守ってきた二代目立ち恵比寿像(昭和63年(1988)に再建)も、東日本大震災による津波で流出し、懸命の捜索にも関わらず行方不明となっていました。しかしながら、浮見堂の再建工事を進めている中で、一度は諦めていたその姿が海中より発見され、地元の人々にとって大きな喜びとなり、復興や水産業の吉兆として全国的にも話題となりました。姿を整えたあと、五十鈴神社の境内に奉納されております。

新たな浮見堂は三代目立ち恵比寿像と共に、気仙沼湾のシンボルとして再び市民に親しまれていくことでしょう。

浮御堂は次の方々からの善意により再建しております。

寄付金寄贈者芳名 熊谷寿夫 杉山つや子 小野寺正美

三代目恵比寿像です

説明版です

気仙沼湾の景観

五十鈴神社が鎮座する神明崎の外周の海上歩道を「浮見海道」と呼びます。浮見海道からの景観は、水産都市、気仙沼ならではのものです。

浮見海道の北の入り口付近には製氷冷蔵工場、その工場から漁船に氷を積み込む砕氷塔が見えます。

南へと目を転じれば、気仙沼湾横断橋と、多くの漁船が係留される出港準備岸壁が眺められます。

浮見海道を神明崎の突端まで進めば、立ち姿の「恵比寿様」と朱色のお堂「浮見堂」があり、対岸には観光ホテルとお土産店、バイオマス発電施設が見えます。

さらに西側に広がる小さな湾を見渡すと、大震災を乗り越えて新しくつくられた町の家々やウォーターフロントの商業施設。津波から町を守る防潮堤が望まれ、海上には漁船や観光遊覧船が浮かんでいます。

伊達政宗公の藩政時代である慶長16年(1611)、スッペインの使節セバスチャン・ビスカイノの一行は三陸海岸を探訪し、気仙沼湾を最良の港と記録しました。それから時を経て、気仙沼は、大西洋をはじめ世界に向けて出港する漁船の母港となりました。

この景観のどこかで、出港する漁船とそれを見送る人々の情景が見られるかもしれません。

気仙沼市

五十鈴神社境内からは気仙沼湾横断橋が見えます

出港準備岸壁でしょうか

お魚市場とホテルです

商業施設と観光遊覧船です

では、次へ行きましょう

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます