古川小野宮前地区は、大崎市役所の北北東約8kmのところ

大崎市役所の北側の「道の駅おおさき」前から国道108号線を北西へ

約1kmの古川上古川信号を右(北東)へ国道4号線です

約5.2kmの羽黒信号を右(東)へ、道成りに進んで東北新幹線の高架を過ぎて約200m

表刀神社の案内板が有ります、ここを左(北)へ

道は北へ進んで直角に左へ曲がり、新幹線の高架をまた潜り、すぐ先を右(北)へ

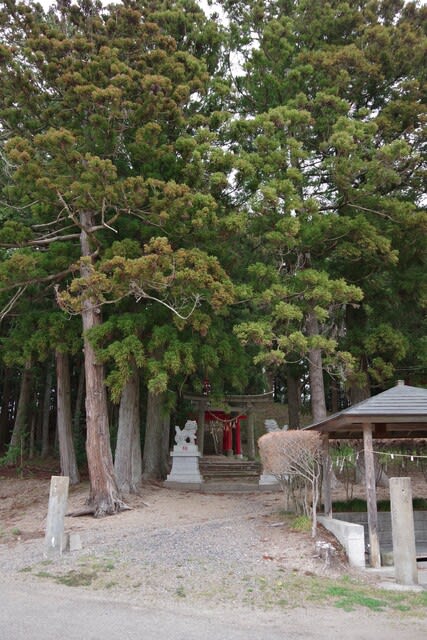

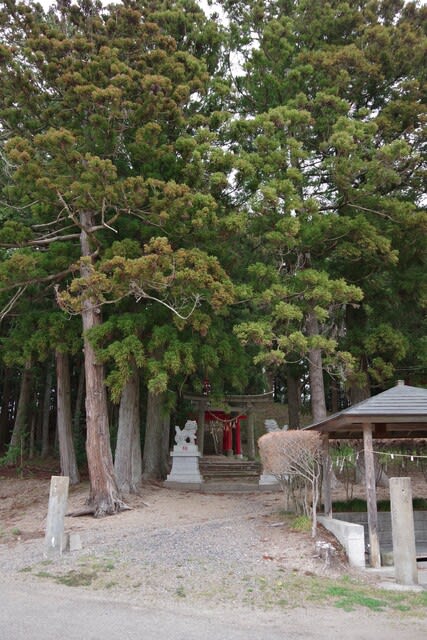

正面に表刀神社の樹叢が見えて来ます

道路突き当りに 駐車スペースが在ります

駐車スペースが在ります

南側道路沿いには井戸の様です

南西側に境内入口です

説明版です

表刀神社

表刀神社(うえとのじんじゃ)の創建は古く記録では、奈良時代の天平神護年間(765~766)ころと伝えられ、延喜式内社奥州100座の一つと言われ、12の末社があったという。

祭神は、伊邪那美命(いざなみのみこと)の外に須佐之男命(すさのおのみこと)、武甕槌命(たけみかづちのみこと)である。

又戦国時代末期、時の奥州探題、大崎義隆公が社殿修復の時、同時に弁財天を祀ったといい、今は通称弁天様ともいう。

周辺は昔、千枝湖(ちえのみずうみ)という入りくんだ湖沼で

古歌・・・みちのくの 華嶋山に 陰(かげ)落ちて 木末(こずえ)の魚の のぼるとぞ見ゆ(読み人知らず)・・・にあるとおりであった。付近一帯を弁天埼という。

昭和23年(1948)9月アイオン台風で蝦沢堤が(国道4号線)が決壊した時は沼田一面冠水し往昔の千枝湖再現の観があったが萱刈潜穴の改修により一面美田と化した。

明治44年八雲神社、羽黒神社を合祀した。

祭日は9月25日、社殿南方入口の笠松、東南の大杉は古川市指定の天然記念物だったが、笠松(赤松)は虫害で枯れた。大杉は今も樹勢旺盛で市内最大の巨木である。

神徳神威は五穀豊穣、商売繫盛、健康安全、夫婦円満、子孫繁栄、交通安全、学芸上達、国家安泰、武運長久、大願成就に霊験ありという。

姉歯景孝 撰文

昭和28年6月の表刀神社造営記念碑です(現社殿か)

大地創造(圃場整備事業)の石碑です

大地創造 古川市長 大衝照夫 書

古川市の北東部に位するこの小野地域は、その昔千枝の湖と称せられ、寛永時代100ヘクタール余の沼地を干拓した耕地であり、別名沼田とも呼ばれていた。

呼び名の如く、沼特有の低湿地と未整理の水田で、農道、用排水路等は、殆どなく、幹線的な排水路は、蛇行甚だしく常習冠水地帯であった。用水に致っては、遠く藩政時代しのままの田越し灌漑を余儀なくされ、農作業は云うに及ばず農業経営上多大の支障をきたしていた。

時あたかも、本地域の中央部を東北新幹線が南北に建設されえることが確定したことから、耕地、道水路の分断など、土地条件が益々悪化の度を加えることが予想された。

こうした事情から、地域関係農家は、長年の願望であった未整理水田の解消と併せて、土地条件の整備改善を一挙に図るため、国県の諸施策について、鋭意検討、模索していたところ、昭和47年国策として、東北新幹線建設関連農林業対策事業が制定された。

直ちに市の技術援助を請い、計画立案に着手すると共に、本改良区役職員共々趣旨の啓蒙普及に務めた結果、組合員の賛同を得、昭和47年を計画年次、昭和48年から同51年を実施年次とし、組合員150戸、受益面積114ヘクタールにおよぶ圃場整備事業計画を策定し、県当局に申請、昭和48年5月14日事業認可を受け、同年10月本格的事業に着手した。

依頼4ヶ年役職員の日夜をいとわざる献身的活躍と関係者のたゆみない努力が功を奏し、昭和52年3月総事業費356,833,000円をもって、道路、用排水路の完備した近代的圃場が見事完成するに至った。

長い間厳しい自然とたたかい、幾多の苦難を克服した地域農業関係者が、その喜びと感激を忘れることなく手に手を携え、この美田化した母なる大地に、あまねく慈しみがゆきわたるであろう。

古川萱刈土地改良区 理事長 大衝照夫 撰

昭和52年3月

*農業経営者にとって土地改良(耕地整理・圃場整備)は、この時代からのトラクターやコンバイン等の大型機械の導入の為には欠かせないことになりますね

鳥居です、石鳥居と赤い鳥居が三基連続しています

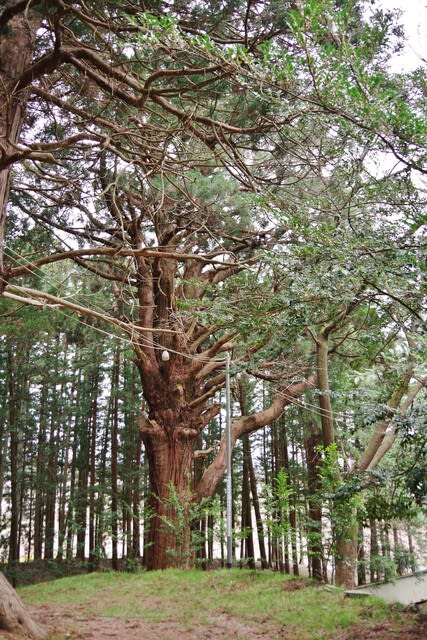

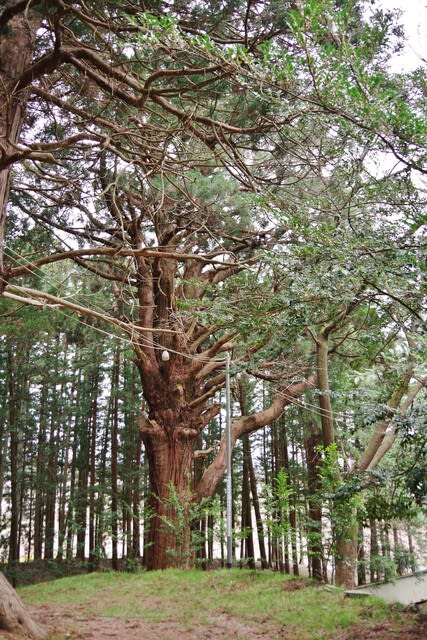

鳥居前から境内東端よりに目的の大杉です

石段の上にも赤鳥居です

石段中段から大杉を見ました

水盤です

拝殿です

本殿です

境内石祠は説明版にあった八雲神社と羽黒神社です

拝殿前から見ました

北側から、目通り幹囲5.8mの巨木です

東側から

南側から

南西側から見ました

東北新幹線が通過していきます

では、次へ行きましょ

2023年4月6日午後1時訪問です

大崎市役所の北側の「道の駅おおさき」前から国道108号線を北西へ

約1kmの古川上古川信号を右(北東)へ国道4号線です

約5.2kmの羽黒信号を右(東)へ、道成りに進んで東北新幹線の高架を過ぎて約200m

表刀神社の案内板が有ります、ここを左(北)へ

道は北へ進んで直角に左へ曲がり、新幹線の高架をまた潜り、すぐ先を右(北)へ

正面に表刀神社の樹叢が見えて来ます

道路突き当りに

駐車スペースが在ります

駐車スペースが在ります

南側道路沿いには井戸の様です

南西側に境内入口です

説明版です

表刀神社

表刀神社(うえとのじんじゃ)の創建は古く記録では、奈良時代の天平神護年間(765~766)ころと伝えられ、延喜式内社奥州100座の一つと言われ、12の末社があったという。

祭神は、伊邪那美命(いざなみのみこと)の外に須佐之男命(すさのおのみこと)、武甕槌命(たけみかづちのみこと)である。

又戦国時代末期、時の奥州探題、大崎義隆公が社殿修復の時、同時に弁財天を祀ったといい、今は通称弁天様ともいう。

周辺は昔、千枝湖(ちえのみずうみ)という入りくんだ湖沼で

古歌・・・みちのくの 華嶋山に 陰(かげ)落ちて 木末(こずえ)の魚の のぼるとぞ見ゆ(読み人知らず)・・・にあるとおりであった。付近一帯を弁天埼という。

昭和23年(1948)9月アイオン台風で蝦沢堤が(国道4号線)が決壊した時は沼田一面冠水し往昔の千枝湖再現の観があったが萱刈潜穴の改修により一面美田と化した。

明治44年八雲神社、羽黒神社を合祀した。

祭日は9月25日、社殿南方入口の笠松、東南の大杉は古川市指定の天然記念物だったが、笠松(赤松)は虫害で枯れた。大杉は今も樹勢旺盛で市内最大の巨木である。

神徳神威は五穀豊穣、商売繫盛、健康安全、夫婦円満、子孫繁栄、交通安全、学芸上達、国家安泰、武運長久、大願成就に霊験ありという。

姉歯景孝 撰文

昭和28年6月の表刀神社造営記念碑です(現社殿か)

大地創造(圃場整備事業)の石碑です

大地創造 古川市長 大衝照夫 書

古川市の北東部に位するこの小野地域は、その昔千枝の湖と称せられ、寛永時代100ヘクタール余の沼地を干拓した耕地であり、別名沼田とも呼ばれていた。

呼び名の如く、沼特有の低湿地と未整理の水田で、農道、用排水路等は、殆どなく、幹線的な排水路は、蛇行甚だしく常習冠水地帯であった。用水に致っては、遠く藩政時代しのままの田越し灌漑を余儀なくされ、農作業は云うに及ばず農業経営上多大の支障をきたしていた。

時あたかも、本地域の中央部を東北新幹線が南北に建設されえることが確定したことから、耕地、道水路の分断など、土地条件が益々悪化の度を加えることが予想された。

こうした事情から、地域関係農家は、長年の願望であった未整理水田の解消と併せて、土地条件の整備改善を一挙に図るため、国県の諸施策について、鋭意検討、模索していたところ、昭和47年国策として、東北新幹線建設関連農林業対策事業が制定された。

直ちに市の技術援助を請い、計画立案に着手すると共に、本改良区役職員共々趣旨の啓蒙普及に務めた結果、組合員の賛同を得、昭和47年を計画年次、昭和48年から同51年を実施年次とし、組合員150戸、受益面積114ヘクタールにおよぶ圃場整備事業計画を策定し、県当局に申請、昭和48年5月14日事業認可を受け、同年10月本格的事業に着手した。

依頼4ヶ年役職員の日夜をいとわざる献身的活躍と関係者のたゆみない努力が功を奏し、昭和52年3月総事業費356,833,000円をもって、道路、用排水路の完備した近代的圃場が見事完成するに至った。

長い間厳しい自然とたたかい、幾多の苦難を克服した地域農業関係者が、その喜びと感激を忘れることなく手に手を携え、この美田化した母なる大地に、あまねく慈しみがゆきわたるであろう。

古川萱刈土地改良区 理事長 大衝照夫 撰

昭和52年3月

*農業経営者にとって土地改良(耕地整理・圃場整備)は、この時代からのトラクターやコンバイン等の大型機械の導入の為には欠かせないことになりますね

鳥居です、石鳥居と赤い鳥居が三基連続しています

鳥居前から境内東端よりに目的の大杉です

石段の上にも赤鳥居です

石段中段から大杉を見ました

水盤です

拝殿です

本殿です

境内石祠は説明版にあった八雲神社と羽黒神社です

拝殿前から見ました

北側から、目通り幹囲5.8mの巨木です

東側から

南側から

南西側から見ました

東北新幹線が通過していきます

では、次へ行きましょ

2023年4月6日午後1時訪問です

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます