●言うは易し、やるは難しの立体感考

今回は「立体感」のある狭間、欄間とはどういうものかを考えていきます。

ここでは、「立体感がある」というのは、「立体的に見える」という意味で使います。

●二次元(絵)の立体感の出し方

まず、絵の場合はあらゆる工夫が必要となります。思いつく限りでは、①影をつける。②奥行きなどの線を一定の決まりに基づいて引く。という2つの方法があります。

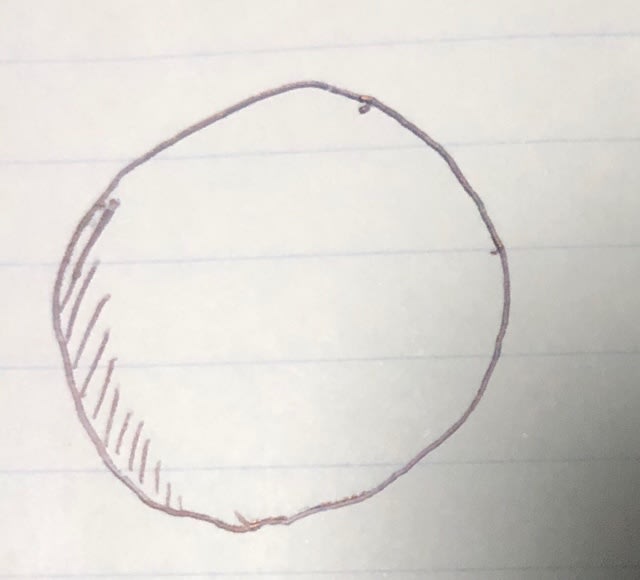

①影をつける

影をつければ、円が球のように立体感を持って見えてきます。

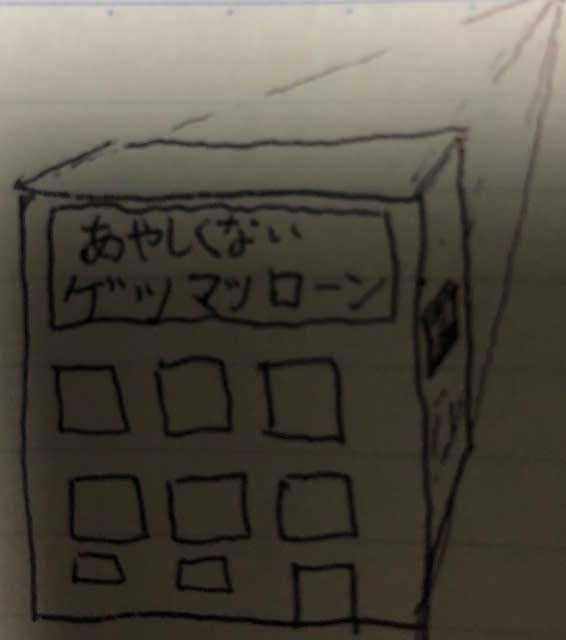

②奥行きなどの線を一定の決まりに基づいて引く

アの絵は正面から見たビルです。

イは奥行きの線を1つの点から出した線上に表す、一点透視図法を使ってみました。このようにすれば、立体感を感じる表現になります。

絵の場合、平面に描く以上、なんらかの工夫が立体感を得るためには必要となってきます。

ア

ア イ

イ●「いい狭間、欄間彫刻」の絶対条件-立体感

さて、ここからが本題です。狭間、欄間彫刻において、どうしても欲しいのが「立体感」です。これが感じられる彫刻が、いい彫刻となるための必要条件になると言えるでしょう。

そのためにはどのようにすればいいのでしょうか??

それは、「立体的」に彫ればいいと思われます。

立体的に彫るためには?

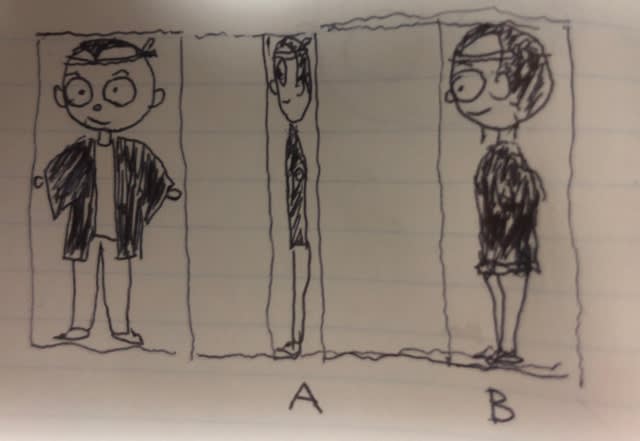

「立体感を出す」ための方法が「立体的」に彫るということです。立体的というのは、実物の大きさと同じ比率で彫ることです。つまり、横幅と高さを20分の1にしたならば、奥行きも20分の1にすることです(下図B)。逆に、横幅と高さは20分の1なのに、奥行きだけ40分の1にしてしまうと立体的な彫刻は不可能になります(下図A)。

彫刻の場合、想像を絶する努力で彫る技術を身につけることができたならば、横幅、高さ、奥行きを全て同じ比率で縮小(拡大)して彫ることで、立体的な彫刻は可能になります。

●狭間、欄間の工夫

本文の前に

狭間、欄間の立体感はスペース確保の歴史

1 狭間に高さのない屋台

上の写真は加古郡稲美町住吉神社印西屋台の狭間です。非常に精巧な彫刻で、狭間はおそらく一枚板で作られています。現在三木、姫路、高砂などで見られる多くの屋台よりも狭間の高さはそんなにありません(おそらく20センチ以下)。精巧で見事な彫り物ですが、狭間の高さが限られているので人物もその大きさに、合わせて作られています。

そこからさらに大きな人物を彫るための工夫が生み出されます。

2 大きな人物を彫るために

2 大きな人物を彫るために

結局大きな人物を彫るには、狭間の高さを高くしないといけません。しかし、狭間の高さを高くするだけでは、上の図のAのようになってしまいます。

そこで、板を合わせるなどして奥行きを出し、結果、前面にせり出す構造の狭間が作られるようになりました。

上の写真は、加古川市日岡神社の旧大野屋台(現在は加古川総合文化センター所蔵)のものです。下から撮影すると狭間がせり出しているのが分かります。

上の写真は、加古川市日岡神社の旧大野屋台(現在は加古川総合文化センター所蔵)のものです。下から撮影すると狭間がせり出しているのが分かります。

まとめ

①狭間、欄間で「立体感」を出すためには実物と同じ比率の高さ、奥行き、幅の「立体的」なものをつくるのが、シンプルな方法です。

②より大きな人物をつくろうとするために、狭間の高さを高くすると、それにともない横幅を大きくし、さらに、奥行きも出さないといけない。そのためにせり出した構造のものが生まれた。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます