●播州北条住吉神社の祭

播州北条住吉神社の祭は黒い反り屋根屋台、四月(旧暦三月三日)の祭、東西に分かれた龍王舞、鶏合わせ、神輿の巡行などがあげられます。屋台は別としてこれらの儀式はなぜ北条住吉神社で行われるようになったのでしょうか。

●住吉名勝図会から分かること

「北条住吉神社の祭ってなんでこんな特殊なことするんやろか?」と疑問を持ちながらも管理人は住吉の本社、住吉大社(住吉社)の祭を調べることはありませんでした。今回はたまたま見た寛政六年(1794)の「住吉名勝図会」から北条住吉神社の節句祭の元をたどります。

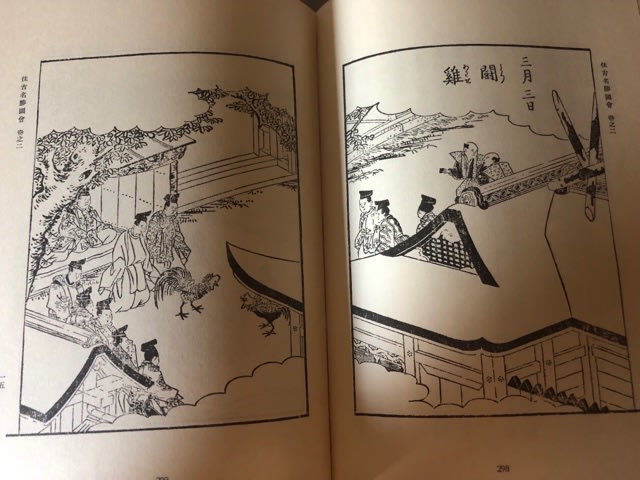

●三月三日 辰剋神供備進

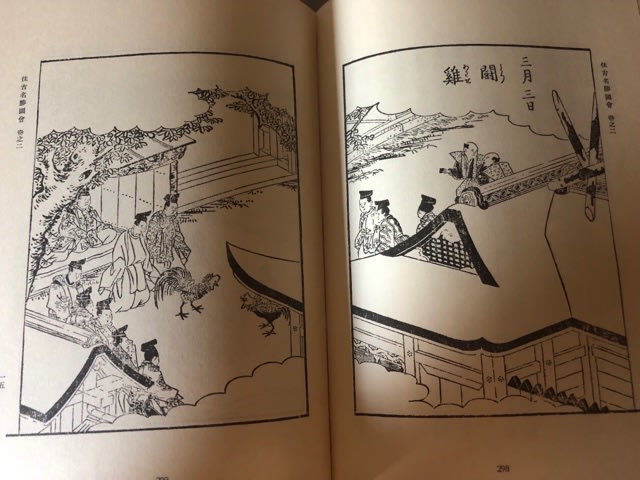

・闘雞

絵には「闘雞」と書いて、「とりあわせ」とルビを振っています。この「とりあわせ」が北条にも伝わってきたものと思われます。本文を見ると、

「闘雞十番所司これを奉行す 雞ハ氏人よりこれを出す 闘雞終て勝負の舞あり」

とあり、闘雞と書いて、勝負の舞があるだけに、摂津住吉社のとりあわせは、雞同士が闘うものであったようです。

北条には読んだままの儀式として伝わってきました。

・陵王納曽利の舞と龍王舞(参考 東儀信太郎「神楽事典」(音楽之友社)平成元年)

その「勝負の舞」の曲目は、「陵王納曽利」でした。陵王は「左方」の曲で、納曽利はそれにたいする答舞で「右方」の曲です。陵王は眉目秀麗な王がその顔で敵に舐められないように、龍頭がついた面を被ったという伝説を、納曽利は雌雄の龍を表した舞だそうです。

陵王納曽利が共に龍を表すこと、左(東)方右(西)方に分かれることは、北条の龍王舞が東郷と西郷に分かれることに通じます。また、納曽利に関しては、それだけで二匹の龍ともいえ、龍王舞に二人(神なら柱?)の龍王がいる北条に通じているとも言えます。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます